Intuitive Statistik

Es gibt umfangreiche Forschungsergebnisse darüber, in welchen Situationen wir anders denken als es eigentlich statistisch sinnvoll oder „richtig“ wäre. Die übliche kognitive Verarbeitung von Informationen unterscheidet sich in einigen Situationen deutlich von einer optimalen wahrscheinlichkeitstheoretischen Betrachtung. Manchmal berücksichtigen wir „korrekte“ Sichtweisen nicht und richten uns eher nach gewohnten Denkweisen. Der normale Mensch verlässt sich bei seinem Denken häufig auf einfache Strategien oder „Daumenregeln“, die er intuitiv anwendet. Er lässt sich von diesen effektiven Strategien leiten, die aber mehr auf groben Einschätzungen und Gewohnheiten beruhen als auf mathematisch korrekten Berechnungen. Die Ergebnisse der „Daumenregeln“ stehen in einigen komplexen Situationen im krassen Gegensatz zu den wahrscheinlichkeitstheoretisch „richtigen“ Ergebnissen. Intuitives Vorgehen steht hier einem logischen, analytischen Vorgehen gegenüber.

Warum ist der Mensch nicht auch intuitiv ein Statistiker? Was hat uns derartig geprägt, dass wir eher als „mathematische“ Steinzeitmenschen agieren? Diese Frage interessierten die Psychologen seit vielen Jahrzehnten, so dass hierzu sehr interessante Forschungsergebnisse vorliegen.

14.1 Prototypen

Eine wichtige „Daumenregel“ lautet, dass „Ähnliches auch Ähnliches verursacht“. Wenn wir also bereits in einer ähnlichen Situation erfolgreich waren, dann übertragen wir unser Urteil auch auf die neue Situation. Wenn wir uns nicht sicher sind, dann suchen wir in unserem Gedächtnis nach einer ähnlichen Situation und leiten daraus unsere Entscheidung ab. Da wir uns im Laufe unseres Lebens und mit zunehmender erfolgreicher Erfahrung prototypische Denkweisen und Reaktionen erarbeitet haben, können wir in unsicheren Situationen auf diese zurückgreifen. Wenn wir zum Beispiel nicht genau wissen, welche Eigenschaften ein Gegenstand haben könnte oder wie viele Mitglieder einem bestimmten Fußballclub angehören, dann schätzen wir einfach oder vermuten etwas. Dazu beziehen wir uns auf alle Informationen, die irgendwie verfügbar sind. Dabei kann es sein, dass wir die verdeckten Hinweise auf konkrete Wahrscheinlichkeiten übersehen oder die Prävalenz sogar vollständig ignorieren.

Ein anderes Problem stellen zu kleine Stichproben dar. Sehr große oder große Stichproben erlauben uns, durch das „Gesetz der großen Zahl“ relativ robuste und zuverlässige Urteile zu fällen. Wir übertragen diese Fähigkeit fälschlicherweise auch auf kleine Stichproben und überschätzen dann völlig den Wert von kleinen oder sogar sehr kleinen Stichproben. Wenn zum Beispiel einige Kinder in der Nähe einer Stromleitung an Leukämie erkranken, dann vermuten wir bereits Arges. Obgleich die Zuverlässigkeit bei kleinen Stichproben sehr gering ist, bewerten wir die Zusammenhänge fälschlicherweise als regelgeleitet und nicht als zufällig. Wir schreiben diesen zufälligen Ereignissen irrtümlicherweise eine große Bedeutung zu, die ihnen nicht zukommt. Selbst wenn wir eine kleine Serie von sonst seltenen Ereignissen entdecken, ist es meistens nur eine zufällige Häufung aus einer zufälligen Reihe.

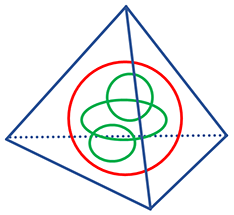

Relativ einfach dürfte ein Missverständnis auszuräumen sein, dass mit der Konjunktion, der „und“-Verknüpfung, zusammenhängt. Unterstellen wir hier, dass Menschen zu 10 Prozent blond und dass sie zu 50 Prozent weiblichen Geschlechtes sind. Wie viele blonde Frauen gibt es dann? Sicherlich nicht mehr als 10 Prozent, denn es müsste die Schnittmenge aller Frauen und aller Blonden sein. Wenn sich die Blonden auf alle beiden Geschlechter gleichmäßig verteilen, dann sind es eher fünf Prozent. Einige Menschen berechnen bei der Frage aber nicht die Schnittmenge, sondern vermuten intuitiv mehr als 10 Prozent. Offensichtlich sind sie von den 50 Prozent Frauen so beeindruckt, dass sie die eigentliche „und“-Verknüpfung falsch interpretieren.

14.2 Subjektiver Eindruck

Wenn wir über keine „objektiven“ Wahrscheinlichkeiten verfügen, dann behelfen wir uns mit unseren persönlichen Eindrücken bzw. „subjektiven“ Wahrscheinlichkeiten. Wir vertrauen darauf, dass uns häufige Ereignisse schneller einfallen als seltene. Und je einfacher wir uns an sie erinnern, umso häufiger vermuten wir sie. Was aber leider nicht immer zutrifft. Wir übersehen dabei, dass uns diejenigen Ereignisse leichter im Gedächtnis bleiben, die für uns sehr anschaulich, sehr lebendig und sehr beeindruckend waren. Das müssen aber nicht die häufigen sein, wie beim Reaktorunfall in Tschernobyl, dem Terroranschlag auf das World Trade Center oder der Katastrophe in Fukoshima. Diese Ereignisse sind und bleiben uns in sehr guter Erinnerung, weil sie sich durch die Bilder und alarmierenden Meldungen sehr eingeprägt haben. Dadurch werden sie aber nicht häufiger.

Diese relativ unreflektierten Eindrücke verschieben unsere Meinungen in eine sehr subjektive Richtung. Wir nehmen objektive Faktoren weniger wahr, wenn sie durch die starken subjektiven überlagert oder beeinflusst werden. Wir verspüren auch das Bedürfnis, überall Kausalitäten zu erkennen, die es häufig gar nicht gibt. Wir erfinden Kausalitäten, weil sie uns ein Gefühl der Kontrolle vermitteln. Um glauben zu können, dass wir Situationen auch sicher kontrollieren können, bilden wir uns Kausalitäten ein, die objektiv nur Zufälligkeiten entsprechen.

Besonders blind in unserem Verständnis für Wahrscheinlichkeiten sind wir dann, wenn wir sehr von unserem Wissen und unseren Fähigkeiten überzeugt sind. Wir bewerten den Effekt von kleinen Stichproben zu groß, sprechen dem Bekanntem eine höhere Bedeutung zu als dem Unbekannten und beziehen selten den Zufall in unsere Erwägungen ein.