Schilddrüse – Anatomie

Anatomie

Die Schilddrüse besteht aus zwei Lappen mit einem durchschnittlichen Gewicht von 15 bis 20 Gramm, die fast immer über einen Isthmus miteinander verbunden sind. Die Schilddrüse ist von einer fibrösen Organkapsel umgeben, die aus der prätrachealen Faszie entspringt und auf der sie blutarm disseziert werden kann. Diese Kapsel verdichtet sich zu festen Ligamenten und fixiert die Schilddrüse an der Vorder- und Seitenwand der Trachea. Die Schilddrüse entsteht embryonal aus dem Vorderdarm und wandert vom Zungengrund an seine endgültige Position. Bei vielen Patienten ist als Residuum des Abstiegs ein Lobus pyramidalis erkennbar, der bis zum Zungengrund reichen kann.

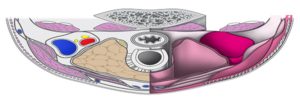

Querschnitt des Halses mit den Faszienspalträumen

Feingeweblich ordnen sich die Thyreozyten zu Follikeln, in deren Lumen sich Thyreoglobulin befindet. Zwischen den Follikeln ist ein dichtes Netz von Nerven, Blut- und Lymphgefäßen nachweisbar sowie von kalzitoninbildenden C-Zellen, die zum diffusen endokrinen Zellsystem gehören.

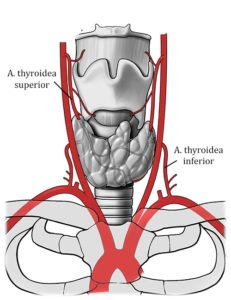

Gefäßsystem

Jeder Schilddrüsenlappen wird von zwei paarigen Arterien gespeist, der A. thyroidea inferior aus dem Truncus thyreocervicalis und der A. thyroidea superior aus der A. carotis communis oder A. carotis externa. Nur in seltenen Fällen wird die Schilddrüse von einer unpaarigen A. thyroidea ima versorgt, die aus dem Aortenbogen oder dem Truncus brachiocephalicus entspringt. Die A. thyroidea inferior zieht typischerweise dorsal der Carotis zur Drüse und kann hier an ihrem lateralen oder medialen Rand aufgesucht und ligiert werden. Ihr Verlauf und Ursprung ist aber sehr variabel, so dass sie als sichere anatomische Landmarkierung ungeeignet ist. Neben den größeren Arterien wird die Schilddrüse auch von kleinen Arterien versorgt, die von der Seiten- und Vorderfläche der Trachea entspringen. Wenn alle großen Arterien ligiert werden, ist durch sie weiterhin eine ausreichende arterielle Versorgung gewährleistet.

Arterielle Versorgung der Schilddrüse

Der Blutfluss beträgt 60–120 ml/min. Er kann in extremen Situationen wie beim Morbus Basedow auf das Zehnfache zunehmen. Das Blut drainiert sich in einem ausgeprägten subkapsulären Venenplexus und fließt über die V. thyroidea inferior zur V. brachiocephalica und über die Kocher-Venen (Vv. thyroideae mediae) oder oberen Polgefäße zur V. jugularis interna.

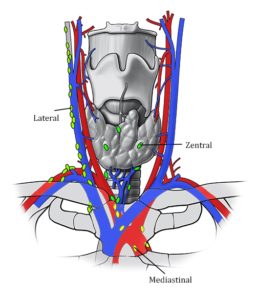

Venöser und lymphatischer Abstrom der Schilddrüse

Lymphsystem

Der Lymphabfluss der Schilddrüse folgt den Venen und mündet in die perijugulären Lymphknoten. Aufgrund des ausgeprägten subkapsulären Lymphplexus ist die Lymphdrainage nicht streng seitengetrennt. Die Lymphe fließt auch über prätracheale und retropharyngeale Lymphbahnen bis ins obere Mediastinum. Die Lymphknotenstationen werden einzelnen Kompartimenten zugeordnet. Zum Kompartiment 1 gehören die zentralen Lymphknoten: paratracheal, infra- und suprathyroidal bis zur A. carotis communis unter Einschluss der submandibulären Lymphknoten. Zum Kompartiment 2 zählen die lateralen Lymphknoten zwischen A. carotis und M. trapezius, von der V. subclavia kaudal bis zum N. hypoglossus kranial, ventral und dorsal des Halsplexus. Zum Kompartiment 3 gehören die infraklavikulären und mediastinalen Lymphknoten zwischen V. brachiocephalica sinistra und der Trachealbifurkation, im vorderen und hinteren oberen Mediastinum und beidseits paratracheal unter Einschluss des Thymus.

Nervensystem

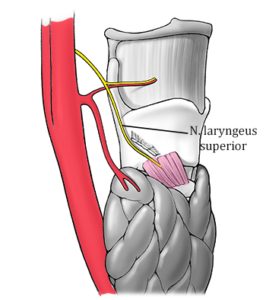

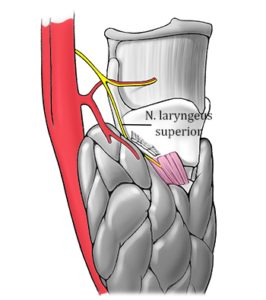

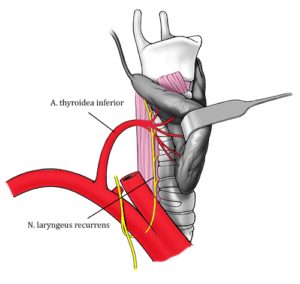

Bei allen Operationen an der Schilddrüse oder den Nebenschilddrüsen ist der N. laryngeus recurrens, aber auch der N. laryngeus superior gefährdet. Da die A. thyroidea superior an ihrer Einmündung am oberen Pol topographisch eng mit dem N. laryngeus superior verbunden ist, sollten die Gefäße sehr schilddrüsennah ligiert werden, um eine Verletzung dieses Nerven zu vermeiden. Eine Läsion des Ramus externus führt zu einem Ausfall des M. cricothyroideus, so dass die Stimmkraft und Hochtonstimme eingeschränkt sind. Schwerwiegender sind aber Verletzungen des N. recurrens, der alle intrinsischen Kehlkopfmuskeln bis auf den M. cricothyroideus innerviert. Bei einer Schädigung steht das ipsilaterale Stimmband still. Der N. recurrens entspringt aus dem N. vagus, schlingt sich rechtsseitig um die A. subclavia und linksseitig um den Aortenbogen. Er findet sich überwiegend in der ösophagotrachealen Rinne oder ventral von ihr. Auf der rechten Seite nimmt er einen deutlich schrägeren Verlauf, weil er sich um die A. subclavia schwingt. Der linke Nerv nimmt einen eher geraden Verlauf und befindet sich fast immer in der Rinne. Der Nerv ist besonders in der Höhe des Cricoids gefährdet, weil er in der Hälfte aller Fälle in das Lig. thyroideum laterale (Berry-Ligament) eingebunden ist, so dass er bei der Luxation der Schilddrüse gezerrt werden kann. In ungefähr zehn Prozent der Fälle verläuft der Nerv an dieser Stelle auch durch das Schilddrüsengewebe. Seine Beziehung zur A. thyroidea inferior ist sehr variabel. Er kann unter oder über ihr entlang ziehen, oder zwischen ihren Ausläufern.

N. laryngeus superior

N. laryngeus recurrens

In seltenen Fällen (1 %) tritt eine Entwicklungsstörung auf der rechten Seite auf. Dabei entspringt die A. subclavia als sogenannte A. lusoria direkt aus dem Aortenbogen und komprimiert die Speiseröhre. Zusätzlich findet sich ein N. laryngeus recurrens non-recurrens, der direkt vom N. vagus abgeht, ohne die A. subclavia zu umschlingen.

Physiologie

Die Hauptaufgabe der Schilddrüse besteht in der Produktion von Schilddrüsenhormonen. Das für die Hormonsynthese benötigte Jod (ca. 0,15–0,25 mg tgl.) wird im Dünndarm aufgenommen und mittels eines Natrium-Jodid-Symporters aktiv gegen ein Konzentrationsgefälle in die Schilddrüse transportiert. Diese Jodaufnahme unterliegt einem komplexen Autoregulationsmechanismus. Jodid oxidiert dann zu J2, das an die Thyrosylreste des Thyreoglobulins gebunden wird. Aus diesen Hormonvorläufern wird Thyroxin (T4) (Halbwertszeit ca. 190 Std) oder Trijodthyronin (T3) (Halbwertszeit ca. 19 Std) gebildet, das weiterhin kovalent an Thyreoglobulin gebunden bleibt. Die Hormonabgabe von täglich 100 µg T4 ins Blut wird in erster Linie durch das hypophysäre thyroideastimulierende Hormon (TSH) reguliert, das sich an spezifischen Rezeptoren der Thyreozyten bindet. T4 ist im Serum fast vollständig (99,9 %) an Eiweiße gebunden. Nur das freie T4 ist hormonell aktiv. Zu 80 Prozent entsteht T3 in der Peripherie aus T4.