Pankreas – Anatomie

Embryologie

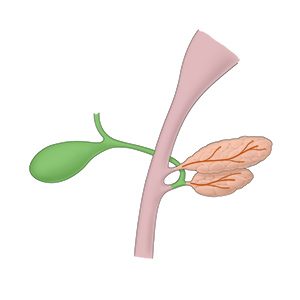

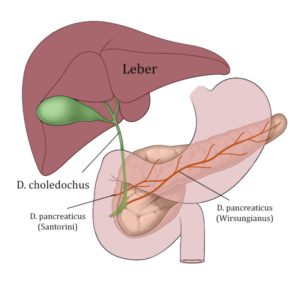

Für das Verständnis der topographischen Anatomie und der Entwicklungsstörungen des Pankreas (Pancreas divisum oder Pancreas annulare) ist es hilfreich, sich mit der embryologischen Entwicklung vertraut zu machen, denn das Pankreas entsteht sowohl aus dem ventralen als auch aus dem dorsalen Primordium. Aus dem dorsalen entwickelt sich der größte Teil des Pankreas mit dem linksseitigen bzw. kaudalen Anteil des Kopfes, dem Hals, Korpus und Schwanz. Aus dem ventralen Primordium entwickeln sich Leber, Gallengänge, Gallenblase, der kraniale Teil des Pankreaskopfes und der Processus uncinatus. Während der weiteren Entwicklung dreht sich der Gallengang und der ventrale Anteil des Pankreas um das Duodenum, so dass diese Teile rückseitig des dorsalen Anteiles des Pankreas zu liegen kommen. Der Pankreasgang des ventralen Anteiles, der Ductus Wirsungianus, fusioniert mit dem Ductus Santorini des dorsalen Anteils zum gemeinsamen Ductus pancreaticus. Die Lokalisation dieser Fusion der beiden Pankreasgänge scheint eine Prädilektionsstelle für Stenosen im Gangsystem zu sein. Die dorsalen Anteile des Pankreas können getrennt über den Ductus Santorini über die Papilla minor ins Duodenum münden, die sich ungefähr 2 cm oral der Papilla Vateri befindet. Der Ductus choledochus ist unterschiedlich stark in das Pankreasparenchym eingebettet und liegt manchmal nur dem Pankreas auf. Er mündet gemeinsam mit dem Ductus pancreaticus an der Papilla Vateri major in das Duodenum. Die Fusion des Ductus choledochus mit dem Ductus pancreaticus variiert beträchtlich: Beide Gänge können getrennt im Duodenum münden oder bereits im Pankreas fusionieren. Die gemeinsame Endstrecke wird dann Ampulla Vateri genannt.

Embryologie des Pankreas

Anatomie

Das atemverschiebliche Pankreas ist ungefähr 15–30 cm lang, nur 80–100 g schwer, von Bindegewebe umgeben und liegt locker auf der dorsalen Rumpfwand, so dass es leicht aus seiner Lage mobilisiert werden kann. Das Pankreas ist nach der Eröffnung der Bauchhöhle nicht direkt sichtbar, sondern vom Magen und Lig. gastrocolicum bedeckt. Wenn das Lig. gastrocolicum durchtrennt und der Magen hochgehoben wird, kann der größte Teil der Pankreasvorderfläche eingesehen werden, die vom posterioren Blatt des Omentum majus bedeckt ist. Das Pankreas wird makroskopisch in vier Teile eingeteilt: Kopf, Hals, Korpus und Schwanz. Der Kopf liegt in der Duodenalschlinge und sein unterer Anteil, der Processus uncinatus, hakt sich quasi um die A. und V. mesenterica superior herum. In seltenen Fällen schiebt sich der Processus uncinatus weit zwischen Aorta und A. mesenterica superior hindurch. Der Kopf endet am rechten Rand der V. mesenterica superior. Hier beginnt der Hals, der bis zum rechten Rand der Aorta reicht. In diesem Bereich wird das Pankreas meistens gefahrlos unterfahren, weil es keine venösen Abflüsse vom Hals gibt. Lediglich bei entzündlicher oder tumoröser Infiltration ist es gefährlich den Hals zu untertunneln. Korpus und Schwanz weisen nach links kranial. Beide Teile liegen locker auf der Aorta, der Nebenniere und der Niere. Zur vollständigen Mobilisation des linksseitigen Pankreas werden die avaskulären Verwachsungen des Mesokolons mit dem Unterrand des Pankreas durchtrennt.

Anatomie des Pankreas

Gefäßsystem

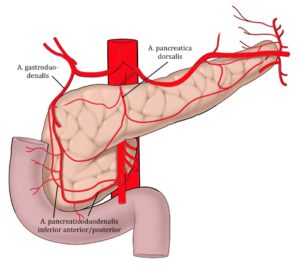

Das Pankreas erhält seinen arteriellen Zustrom über die A. gastroduodenalis, A. lienalis und A. mesenterica superior, wobei auch hier eine Art Trennung zwischen dem ventralen und dorsalen Anteil zu erkennen ist. Der Pankreaskopf ist ventral und dorsal quasi umwoben von Arkaden zwischen der A. mesenterica superior und A. gastroduodenalis. Diese pancreaticoduodenalen Arterien versorgen das Duodenum und den Pankreaskopf. Die ventrale Arkade liegt im Vergleich zur dorsalen deutlich näher am Duodenum. Die A. lienalis liegt dorsokranial, häufig am Oberrand des Pankreas, und gibt viele kleine Arterien zum Pankreas ab, die zusätzlich über eine intramurale A. pancreatica transversalis verbunden sind. Direkt nach dem Abgang der A. lienalis aus dem Truncus coeliacus zweigt häufig eine kräftige Arterie zum Pankreas ab, die A. pancreatica dorsalis. Das Blut wird direkt in die V. mesenterica superior, V. lienalis und Pfortader drainiert. Einige Besonderheiten des venösen Abflusses sind erwähnenswert: die V. lienalis liegt immer dorsal des Pankreas und nimmt kleine Abflüsse vom Pankreas auf; die V. pancreaticoduodenalis posterior superior drainiert immer direkt in die Pfortader am kranialen Rand des Pankreaskopfes; die inferioren Venen des Pankreaskopfes münden häufig eng benachbart in die V. mesenterica superior; der Zufluss der V. mesenterica inferior ist variabel und die V. gastrica sinistra kann direkt in die Pfortader münden.

Arterielle Versorgung des Pankreas

Lymphsystem

Der Lymphabfluss folgt dem arteriellen Zu

fluss und ist ungerichtet. Die Lymphe fließt zunächst in die peripankreatischen Lymphknoten und danach entlang der großen Blutgefäße.

Lymphknoten am Pankreas

Nervensystem

Das Pankreas wird parasympathisch und sympathisch innerviert. Über den N. vagus und den nachfolgenden Plexus coeliacus verlaufen afferente und efferente parasympathische Fasern. Der Sympathikus beeinflusst das Pankreas über die Nn. splanchnici und die nachgeschalteten Ganglien, deren Nervengeflechte sich an den größeren Arterien im Oberbauch befinden.

Physiologie

Das Pankreas verfügt über endokrine und exokrine Zellverbände. Die verschiedenen endokrinen Zellen werden in dem Inselorgan zusammengefasst, die unter anderem Insulin, Glucagon, Somatostatin und Polypeptide bilden.

Exokrine Sekretion

Die exokrinen Zellen produzieren ungefähr 1,5–2,0 l eines alkalischen Sekretes mit einem pH über 8,5. Es enthält in erster Linie hydrolytische Enzyme (Trypsin, Lipase, Amylase) zur Verdauung von Peptiden, Lipiden und Kohlehydraten. 90 % der Enzyme wirken proteolytisch und die meisten werden erst durch die Enteropeptidase im Duodenum aktiviert. Das Pankreassekret ist isotonisch und enthält einen hohen Anteil an Bicarbonat. Dadurch wird der saure Chymus neutralisiert, der den Magen verlässt, und die Enzyme können unter optimalen Bedingungen wirken. Die exokrine Sekretion wird vorrangig durch den Vagus und das Cholezystokinin stimuliert. Während die Basalrate gering ist (ca. 5 ml/Std) wird sie kurz nach der Nahrungsaufnahme auf maximal 500 ml/Std gesteigert. Diese erhöhte Pankreassekretion hält für etwa drei Stunden an. Da diese bis zu 100fache Steigerung der Sekretzunahme bei manchen Krankheiten unerwünscht ist, werden die Patienten in diesen Situationen nicht oral ernährt. Durch Peptide wie Somatostatin bzw. Octreotid wird die Pankreassekretion um ungefähr die Hälfte vermindert. Die Funktionsreserve des Pankreas ist insgesamt sehr groß, weil ungefähr 10mal so viele Proteasen gebildet werden, wie für die Digestion erforderlich wären. Nach einer Pankreasteilresektion kann die exokrine Funktion postoperativ durchaus noch ausreichen, wenn das restliche Pankreasgewebe ansonsten gesund ist.