Kolon/Rektum – Anatomie

Anatomie

Das Kolon beginnt an der Bauhin-Klappe und reicht bis zum Rektum. Es ist ungefähr 80–150 cm lang, wobei die Längendifferenzen hauptsächlich auf einem verlängerten Sigma (Sigma elongatum) oder durchhängendem Colon transversum beruhen. Das Colon ascendens und descendens ist an der dorsalen Bauchwand fixiert und dadurch weniger beweglich. Es geht bei ungefähr 16 cm ab ano in das Rektum über. Da es keine eindeutigen histologischen oder makroskopischen Unterschiede gibt, wurde festgelegt, dass der untere Darmabschnitt von der Linea anocutanea bis 16 cm ab ano, gemessen mit dem starren Rektoskop, zum Rektum gehört. In diesem Bereich gehen die drei Tänien des Kolons in eine homogene Längsmuskulatur des Rektums über. Die anteriore Umschlagsfalte befindet sich ungefähr bei sechs bis acht Zentimeter ab ano.

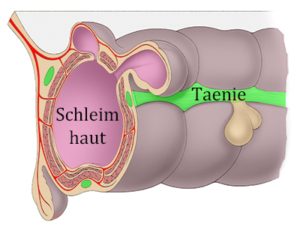

Wandaufbau

Auch das Kolon ist vierschichtig aufgebaut. Die Mukosa des Kolons unterscheidet sich deutlich von der des Dünndarms, weil es nur ein geringes Schleimhautrelief aufweist, das typischerweise halbmondförmig angelegt ist und über eine ausgeprägte Kryptenarchitektur verfügt. Die Oberfläche wird von Kolonozyten gebildet, die für den Transport von Flüssigkeit und Elektrolyten verantwortlich sind. Das Dünndarmepithel regeneriert sich innerhalb von drei bis sechs Tagen, während das Kolonepithel dafür sechs bis acht Tage benötigt. Die Längsmuskulatur ist in drei Tänien verdichtet, die Taenia libra, mesocolica und omentalis. Die zirkuläre Muskelschicht bildet zwischen den Tänien in unregelmäßigen Abschnitten kleinere Ausbuchtungen, sogenannte Haustren.

Aufbau der Wand

Gefäßsystem

Das Kolon wird rechtsseitig von der A. mesenterica superior und linksseitig von der A. mesenterica inferior versorgt. Bei allen Menschen findet sich eine kräftige A. ileocolica, die in Richtung der Bauhin-Klappe zieht. Das Ascendens wird nur in 15 bis 20 Prozent von einer gesonderten A. colica dextra versorgt, meistens übernimmt diese Aufgabe ein Ramus der A. ileocolica. Das gesamte Transversum wird von der A. colica media versorgt, die sich relativ kurz nach ihrem Abgang in zwei Äste aufteilt, die jeweils den beiden Flexuren zustreben. Die Variabilität der Gefäße ist hier aber groß. Statt einer einzigen A. colica media können drei Arterien als A. colicae mediae aus der A. mesenterica superior entspringen und das Querkolon versorgen. Die A. mesenterica inferior zieht zum Rektum und teilt sich im oberen Rektum in zwei bis drei Äste der A. rectalis superior auf. Ungefähr drei bis sechs Zentimeter vom Ursprung aus der Aorta gibt die A. mesenterica die A. colica sinistra ab und danach ein bis drei Aa. sigmoideae. Die A. colica sinistra zieht in Richtung auf den kranialen Abschnitt des Descendens. Die Sigmoidalgefäße versorgen das Sigma. Entlang des gesamten Kolonrahmens lässt sich eine Randarkade nachweisen, die von den Arterien gespeist wird. Lediglich im Ascendens ist die Randarkade nicht immer voll ausgebildet. Das Strömungsgebiet der A. mesenterica superior und inferior wird bei einigen Menschen nicht nur durch eine Randarkade überbrückt, sondern auch durch ein Riolansches Gefäß, das aus der A. mesenterica superior entspringt und um das Treitz-Band herumläuft. Eine solche Verbindung sollte immer vermutet werden, wenn die A. colica sinistra schwach ausgebildet ist. Das Rektum wird arteriell über die drei Äste der A. rectalis superior gespeist, die im Mesorektum verlaufen und letztlich aus der A. mesenterica inferior entspringen. Der mittlere Abschnitt des Rektums wird beiderseits von einer A. rectalis media versorgt, die aus der A. iliaca interna entspringt und seitlich in das Mesorektum einstrahlt. Dieses Gefäß ist in der Regel kleinkalibrig und wird intraoperativ mit Elektrokoagulation ausreichend ligiert. Das Rektum wird zusätzlich durch intramurale Anastomosen aus dem Strömungsgebiet der A. pudenda versorgt.

Gefäßversorgung des Kolons

Venöses System

Die Venen verlaufen in der Regel mit den Arterien. Rechtsseitig münden die Venen in die V. mesenterica superior. Im Bereich der rechten Flexur bzw. des rechten Transversums mündet die Vene direkt in einen gemeinsamen Stamm mit der V. epiploica dextra, der sich auf dem Pankreaskopf befindet. Bei unachtsamer Präparation tritt dann in diesem Bereich eine venöse Blutung auf. Linksseitig münden die Venen in die V. mesenterica inferior, die meistens in die V. lienalis mündet, seltener in die V. mesenterica superior. Diese Mündungen werden extrem selten dargestellt, denn die V. mesenterica inferior wird unterhalb des Pankreas ligiert.

Lymphsystem

Im Gegensatz zum Dünndarm enthält die Mukosa des Dickdarms keine Lymphgefäße, so dass ein Tumor erst in die Submukosa infiltrieren muss, um sich auszubreiten. Deshalb wird erst bei Submukosatumoren von einem Karzinom gesprochen. Die Lymphgefäße verlaufen entlang der Arterien und münden retroperitoneal in den Ductus thoracicus. Die Lymphe des Rektums fließt im Mesorektum zum Abgang der A. mesenterica inferior. Lediglich die Lymphe aus dem Analkanal wird von der Leiste und über die Beckenachse drainiert.

Nervensystem

Der Sympathicus innerviert das rechte Kolon über die beidseitigen Grenzstränge, die Trunci sympathici, die einen Plexus um die A. mesenterica superior und inferior bilden. Unterhalb der A. mesenterica inferior formen die sympathischen Fasern den Plexus hypogastricus superior, der sich über dem Promontorium in zwei hypogastrische Nerven aufteilt. Diese liegen jeweils im Spatium zwischen der Fascia pelvis visceralis des Mesorektums und der Fascia pelvis parietalis der Beckenwand und ziehen gemeinsam mit den parasympathischen Anteilen zur Blase, Urethra, Uterus, Vagina, Prostata und Penis. Sie bilden einen Plexus hypogastricus inferior am Rand der Samenbläschen. Die parasympathische Versorgung des rechten Hemikolons übernimmt der N. vagus. Die des linken Hemikolons und des Rektums wird vom Plexus sacralis (S2–S4) sichergestellt. Aus dem Plexus sacralis vereinigen sich die Nn. pelvici mit den sympathischen Fasern zum Plexus hypogastricus inferior. Dieser Plexus ist bei der tiefen Rektumresektion gefährdet, weil er nur durch zartes Bindegewebe vom Rektum getrennt ist. Werden z.B. die erektilen Nerven zu den Corpora cavernosa an dieser Stelle geschädigt, dann wird der Patient impotent.

Vegetative Innervation des Beckens

Motilität

Auch für die Kolonmotilität gelten dieselben Aussagen über das enterale Nervensystem (ENS) (s. Kapitel 6). Die Motilität im Kolon ist in der Regel nichtpropulsiv. Es treten zwar lokal immer Kontraktionen auf, die zu Segmentationen des Kolons und einer weiteren Durchmischung führen, aber diese Kontraktionen sind nicht analwärts gerichtet. Durch pro- und retropulsive Kontraktionen wird eine Wasserresorption begünstigt. Ungefähr drei- bis viermal am Tag sind sogenannte Massenbewegungen nachweisbar, die vom Colon transversum ausgehen und sich bis ins Rektum fortpflanzen. Bei diesen Massenbewegungen wird der Koloninhalt analwärts transportiert und häufig ein Defäkationsreiz ausgelöst (s. Kapitel 8). Das tolerierte Stuhlvolumen im Rektum beträgt ungefähr zwei Liter.

Wasserresorption

Von den acht bis zehn Litern Flüssigkeit, die das Treitz-Band passieren, treten nur 1,5 bis 2,0 Liter in das Kolon über. Das Kolon resorbiert ebenfalls Flüssigkeit, so dass der Organismus nur 100 bis 150 ml am Tag mit dem Stuhl verliert. Aus experimentellen Studien wurde die maximale Resorptionskapazität des Kolons auf 3,5 bis 4,0 Liter am Tag geschätzt. Die durchschnittliche tägliche Stuhlmenge schwankt in Abhängigkeit vom Anteil der Ballaststoffe zwischen 100 und 500 Gramm. Die Stuhlfrequenz variiert außerordentlich zwischen zwei- bis dreimal täglich und zwei- bis dreimal wöchentlich.

Keimbesiedlung

Die Besiedlung des Darmes mit Bakterien nimmt vom Jejunum aus langsam zu und beträgt im Ileum 106 Keime/ml. Im Kolon steigt die Keimzahl sprunghaft um sechs Zehnerpotenzen auf 1012 Keime/ml an.

Fermentation

Aus den Kohlenhydraten, die im Dünndarm nicht resorbiert werden, entstehen im Kolon durch bakterielle Fermentation Gase (CO2, CH4, H2) und kurzkettige Fettsäuren, die von den Kolonozyten bevorzugt metabolisiert werden. Die kurzkettigen Fettsäuren erhöhen die Osmolalität im Stuhl und induzieren somit Durchfälle. Die bei der Fermentation entstehenden Gase führen zu einer unerwünschten Flatulenz, die bei schwefelhaltigen Substanzen übel riecht.