Appendizitis

Die Entzündung des Wurmfortsatzes, der Appendix vermiformis, ist die häufigste abdominelle Krankheit, die seit über 100 Jahren primär chirurgisch durch eine Appendektomie behandelt wird.

Klinik

Sie tritt meistens akut auf, kann aber auch als chronisch-rezidivierende Erkrankung zu wiederholten Beschwerden führen. Bei einer akuten Appendizitis hängt die Symptomatik von der entzündlichen Dynamik und der Lage der Appendix ab. Neben der klassischen Abfolge: periumbilikaler Schmerz, Übelkeit oder Erbrechen, Verlagerung in den rechten Unterbauch mit Temperaturerhöhung, kann sich ein Patient mit einer akuten Appendizitis auch mit geringen unspezifischen rechtsseitigen Bauchschmerzen oder einer Peritonitis präsentieren. Die Diagnose beruht primär auf dem sorgfältigen Untersuchungsbefund und der Anamnese. Bei peritonitischen Zeichen mit Klopfschmerz und Abwehrspannung ist bis auf eine Temperaturmessung und Laboruntersuchung keine weitere Untersuchung nötig, um die Operationsindikation zu stellen. Schwierigkeiten bereiten diejenigen Fälle, die nicht eindeutig sind, insbesondere wenn bei Frauen noch gynäkologische Krankheitsbilder berücksichtigt werden müssen.

Diagnostik

Ein erfahrener Ultraschalluntersucher kann häufig bei der Abklärung helfen. Eine absolut sichere Diagnose ist bei unklaren Befunden aber auch durch die Sonographie nicht immer zu stellen. Laboruntersuchungen können andere Erkrankungen nur selten ausschließen. Die Leukozytose ist unterschiedlich ausgeprägt und korreliert nicht immer mit der Schwere des Krankheitsbildes. In jüngster Zeit wird bei unklaren Fällen ein Spiral-CT empfohlen.

Operationsindikation

Bei eindeutigem klinischen Befund besteht eine klare Indikation zur raschen Operation. Bei einem Verdacht auf eine akute Appendizitis sollte die Indikation zur diagnostischen Laparoskopie gestellt werden.

Neurogene Appendikopathie

Wie soll der Chirurg entscheiden, wenn er bei klinischen Beschwerden die Operation veranlasste und dann eine makroskopisch unauffällige Appendix vermiformis findet. Wenn keine weiteren pathologischen abdominellen Befunde vorliegen, dann sprechen wahrscheinlich mehr Argumente für die Appendektomie, denn es wird über eine neurogene Appendikopathie berichtet, die chronisch-rezidivierende Beschwerden verursacht und makroskopisch unauffällig erscheint. Auf jeden Fall sollten die Gründe für die Entscheidung gut dokumentiert werden. Schwieriger wird die Entscheidung, wenn eine rechtsseitige Adnexitis als Ursache gefunden wird. Im eigenen Vorgehen wird die Appendix auch in dieser Situation entfernt.

Operationszugang

Ob der konventionelle oder laparoskopische Zugang zur Appendektomie zu favorisieren ist, ist eine Frage der Präferenz des Operateurs, denn beide Verfahren sind gleichwertig. Persönlich wird dem laparoskopischen Vorgehen der Vorzug gegeben, weil die Rate an subkutanen Infektionen, Narbenproblemen und Verwachsungen geringer ist. Außerdem ermöglicht das laparoskopische Vorgehen bei Frauen eine bessere Inspektion der inneren Genitalien und reduziert bei adipösen Patienten deutlich die Inzisionslänge. Es gibt aber auch Hinweise, dass die Rate an postoperativen intraabdominellen Abszessen etwas höher beim laparoskopischen Eingriff ist.

Wechselschnitt

Bei der konventionellen Appendektomie wird typischerweise der Wechselschnitt im rechten Unterbauch bevorzugt. Er heißt Wechselschnitt, weil sich die Schnittrichtungen ändern, wenn die einzelnen Schichten der Bauchdecken durchtrennt werden. Der Hautschnitt sollte aus kosmetischen Gründen horizontal verlaufen. Bei schlanken Patienten ist eine drei Zentimeter lange Inzision fast immer ausreichend. Das Subkutangewebe mit der Subkutanfaszie werden durchtrennt, die Externusaponeurose aufgesucht und im Faserverlauf gespalten. Die Faszie der Internusmuskulatur wird eingeschnitten und die Muskelfasern des Internus und Transversalis gespreizt bis das Peritoneum erreicht wird. Mit Langenbeck-Haken wird die Inzision vorsichtig erweitert. Das Peritoneum wird zunächst angehoben und erst dann inzidiert, um den darunter liegenden Darm oder andere intraperitoneale Organe nicht zu verletzen. Nachdem die Bauchhöhle eröffnet wurde, werden Roux-Haken eingesetzt und die Bauchhöhle inspiziert. Häufig entleert sich klares oder trübes Sekret, das bereits einen Hinweis auf die Erkrankung gibt. Bei einer geplatzten, blutgefüllten Ovarialzyste erscheint dunkles und bei einer Eileiterschwangerschaft eher frisches Blut.

Appendektomie

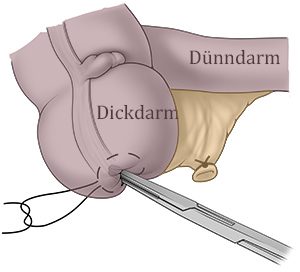

Früher wurde das Coecum oft durch die kleine Wunde gezerrt und die Appendix vor die Bauchdecke luxiert, um die Appendektomie vorzunehmen. Da bei diesem Manöver das Peritoneum des Coecums geschädigt wird und Verwachsungen induziert werden, sollte es vermieden werden. Häufig kann mit Stieltupfern die Appendix vermiformis in der Bauchhöhle dargestellt werden. Die Appendix wird mit einer Klemme gefasst und hochgezogen. Die Mesoappendix wird mit Ligaturen skelettiert und dadurch die A. appendicularis unterbunden. Im Bereich der Appendixbasis kann das Meso immer leicht von der Appendix präpariert werden, weil sich hier eine kleine Lücke befindet. Die Appendix wird an der Basis mit einer Klemme gequetscht, um das Lumen sicher zu verschließen. Die Klemme wird weiter distal gesetzt und die Ligatur an der Quetschzone um die Appendixbasis gelegt. Die Appendix wird abgetragen und der Appendixstumpf in das Coecum versenkt. Eine erneute Hervorluxation des Stumpfes wird mit einer Tabaksbeutelnaht und Z-Naht verhindert. Damit ist die Appendektomie beendet. Ob bei einer eindeutigen Appendizitis das Ileum auf ein zusätzliches Meckel-Divertikel untersucht werden sollte, ist sehr fraglich, zumal bei dieser Suche durch die kleine Öffnung ebenfalls das Peritoneum malträtiert wird. Bei einem unauffälligen Befund der Appendix sollte dagegen eine Erkrankung am Ileum ausgeschlossen werden. Die Bauchdecke wird schichtweise mit resorbierbaren Nähten verschlossen. Aus kosmetischen Gründen sollte insbesondere die Subkutanfaszie gut adaptiert werden.

Konventionelle Appendektomie

Laparoskopische Appendektomie

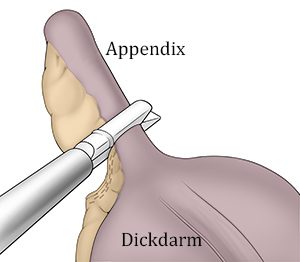

Bei der laparoskopischen Technik wird die erste Hülse infraumbilikal eingebracht. Dadurch kann die gesamte Abdominalhöhle gut überblickt werden. Über zwei zusätzliche Hülsen wird die Appendix exponiert, die Mesoappendix mit bipolarer Koagulation versorgt und die Appendix mit dem Klammernahtgerät abgetragen bzw. mit einer Roeder-Schlinge verschlossen und abgesetzt. Auch retrozökal gelegene Wurmfortsätze, die über den konventionellen Zugang schwierig zu exponieren sind, können laparoskopisch gut disseziert werden. Der Vorteil der laparoskopischen Operationstechnik offenbart sich besonders bei Lageanomalien, weil auch in diesen Fällen die Appendektomie problemlos gelingt. Da der laparoskopische Zugang eine bessere Übersicht bietet und zu weniger Wundheilungsstörungen führt, wird er bevorzugt. Manche Chirurgen sehen die Indikation zur laparoskopischen Operation nur bei adipösen Patienten und Frauen mit einem fraglichen Befund. Bei fortgeschrittenen Entzündungen scheint der laparoskopische Zugang zu relativ mehr intraabdominellen Abszessen zu führen. In diesen Situationen wird statt der Röder-Schlinge häufiger das Klammernahtgerät verwendet, um den Appendixstumpf sicher zu verschließen.

Laparoskopische Appendektomie

Komplikationen

Intraoperative Komplikationen sind heute sehr selten. Eine Antibiotikaprophylaxe wird allgemein empfohlen, weil sich dadurch bei ausgeprägteren Entzündungen die Wundinfektionen vermindern lassen. Die postoperativen Komplikationen sind ebenfalls relativ selten und primär mit den Begleitumständen und dem Entzündungszustand (katarrhalisch, phlegmonös oder gangränös) verknüpft. Harmlose subkutane Wundinfektionen sind am häufigsten. Abszesse am Appendixstumpf oder unterhalb der Faszie sind seltener und müssen adäquat drainiert werden. Kurzzeitige Darmatonien treten gelegentlich nach konventionellen Eingriffen auf und sollten sich nach wenigen Tagen auflösen. Tritt ein Ileus auf, so ist an eine Bride, Verdrehung oder Peritonitis zu denken. Der klinische Untersuchungsbefund und die Abdomenübersicht leiten das weitere Vorgehen. In welchen Situationen der Patient von einer intraabdominellen Drainage profitiert, ist nicht geklärt. Sollten bei dem Patienten nach 1-2 Tagen noch subfebrile Temperaturen auftreten und die Entzündungswerte nicht rapide abfallen, dann sollte unbedingt eine Relaparoskopie erwogen werden. Denn nach dieser kurzen Zeit sind die postoperativen Verklebungen noch gering und der Situs kann erneut ausgiebig gespült werden, um einen Abszess zu vermeiden.