Magenoperationen

Billroth-I

Wenn die Duodenalpassage erhalten bleibt, dann wird nach ausreichender Mobilisation des Duodenums eine Gastroduodenostomie angelegt. Dies entspricht einer Billroth-I-Operation. Der Magenrest und das Duodenum können mit einer Klammernaht oder Handnaht anastomosiert werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Anastomose nicht unter Spannung steht. Eine Billroth-I-Resektion mit Duodenalpassage hat den Vorteil, daß ein Teil der Regulationsabläufe beim Übertritt der Nahrung in das Duodenum erhalten bleiben und somit die Magenentleerung etwas gebremst wird. Damit werden die Symptome der raschen Magenentleerung gemildert, aber nicht beseitigt. Die Neutralisation und die Isotonie des Chymus werden durch die Duodenalpassage erleichtert und möglicherweise auch die Kalzium- und Eisenresorption. Leider tritt als bedeutender Nachteil nicht selten ein alkalischer Reflux auf, der eine therapierefraktäre Gastritis oder Ösophagitis verursachen kann. Außerdem sind Anastomoseninsuffizienzen häufiger als bei anderen Rekonstruktionen.

Gastroduodenostomie (Billroth-I)

Jejunuminterposition

Da die Gastroduodenostomie mit häufigem galligen Reflux einhergeht, wird von einigen empfohlen, ca. 25-30 cm Jejunum zu interponieren. Auf diese Weise bleibt die Duodenalpassage ebenfalls erhalten.

Billroth-II

Wenn die Duodenalpassage nicht erhalten werden soll, kann nach Billroth-II oder nach Roux-Y rekonstruiert werden. Beim Billroth-II-Verfahren wird die zweite Jejunalschlinge antekolisch oder retrokolisch zum Magen hochgeführt und eine Gastrojejunostomie angelegt. Soll eine gestapelte Gastrojejunostomie angefertigt werden, dann ist zu bedenken, dass die Durchblutung zwischen der ersten Klammernahtreihe bei der Resektion und der zweiten Klammernahtreihe zur Anastomosierung massiv eingeschränkt sein kann. Bei einer handgenähten Anastomose besteht diese Gefahr nicht.

Gastrojejunostomie nach Billroth-II

Braunsche Fußpunktanastomose

Früher wurde zur Gastrojejunostomie eine kurze zuführende Schlinge bevorzugt. Da dadurch ein ausgeprägter alkalischer Reflux auftreten kann, wird heute eine längere zuführende Schlinge bevorzugt und zusätzlich eine Braunsche Fußpunktanastomose angelegt. Dabei handelt es sich um eine Seit-zu-Seit-Anastomose, die ungefähr 20 bis 25 cm unterhalb der Gastrojejunostomie platziert wird. Über die Braunsche Anastomose soll das alkalische Sekret aus dem Duodenum direkt in das Jejunum geleitet werden, ohne dass es in den Restmagen fließt. Leider lässt sich auch dadurch ein alkalischer Reflux nicht immer sicher verhindern. Die Gastrojejunostomie kann iso- oder anisoperistaltisch angelegt werden. Eine isoperistaltische Anastomose wird von vielen bevorzugt. Wird sie dennoch anisoperistaltisch angelegt, dann sollte der zuführende Schenkel an der kleinen Kurvatur relativ hoch platziert werden.

Roux-Y

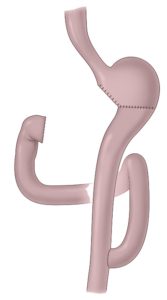

Um den alkalischen Reflux sicher zu vermeiden, wird von einigen Chirurgen eine Gastrojejunostomie nach Roux-Y gewählt. Dabei handelt es sich um die Durchtrennung des Jejunums im Bereich der zweiten Jejunalschlinge. Der orale Schenkel, der vom Duodenum kommt, wird 50 cm unterhalb der Durchtrennung als End-zu-Seit-Jejunojejunostomie anastomosiert. Ein alkalischer Reflux würde begünstigt, wenn die Distanz zwischen der Gastrojejunostomie und der Jejunojejunostomie zu kurz ist. Sie sollte deshalb mindestens 40 bis 50 cm betragen. Der freie Jejunalschenkel wird als Gastrojejunostomie an den Magenrest genäht. Nach Roux-Y-Rekonstruktionen treten häufiger Magenentleerungs-Störungen auf, die auf eine verringerte Propulsion des Jejunums zurückgeführt werden. Dieses Phänomen wird dadurch erklärt, dass bei einer Roux-Y-Anastomose die Kontinuität des Darmes durchtrennt und damit zumindest vorübergehend eine Fortleitung der Erregung in der Darmmuskulatur verhindert wird. Bei der Billroth-II-Rekonstruktion kann dagegen die normale Dünndarmperistaltik vom Duodenum durch den gesamten Dünndarm bis zur Bauhinschen Klappe fortschreiten. Ein weiterer Nachteil der Rekonstruktion nach Roux-Y scheint die erhöhte Inzidenz von peptischen Ulzera zu sein.

Gastrojejunostomie nach Roux-Y

Perioperative Behandlung

Komplikationen

Als seltene, aber wichtige postoperative Komplikationen treten nach der B-I-Rekonstruktion Anastomoseninsuffizienzen und Nachblutungen auf. Bei den B-II- und Roux-Y-Rekonstruktionen droht eine Duodenalstumpfinsuffizenz, die aber nur bei schwierigem Duodenalverschluss auftritt. Manifestiert sich eine Insuffizienz in den ersten Tagen, dann sollte sie sofort revidiert werden. Bei späteren Insuffizienzen mit guter Drainage kann eventuell ein zunächst konservatives Vorgehen angezeigt sein, wenn der entzündliche Prozess lokal begrenzt ist.

Drainagen

Der Vorteil einer Drainage des Operationsgebietes wurde in einer randomisierten Studie nicht belegt und bleibt deshalb umstritten. Bei einem glatten intraoperativen Verlauf wird persönlich auf eine Drainage verzichtet, weil Insuffizienzen oder Nachblutungen sehr selten sind. Wenn in problematischen Fällen eine Drainage eingelegt wird, bleibt sie meistens bis zum Beginn des Kostaufbaus oder der Röntgenkontrolle der Anastomose liegen und wird danach entfernt.

Nachblutung

Bei einer starken postoperativen Nachblutung in die freie Bauchhöhle ist eine sofortige Revision erforderlich, während bei einer intraluminalen Blutung aus der Anastomose auch eine endoskopische Blutstillung angestrebt werden kann. Allerdings ist hier die Gefährdung für die Anastomose bei endoskopischen Manipulationen zu berücksichtigen, so dass die endoskopische Intervention nur von sehr erfahrenen Endoskopikern vorgenommen werden sollte. Wenn die Anastomose wegen einer Blutung revidiert werden muss, dann wird der Magen 4 cm oberhalb der Anastomose eröffnet und die Blutung umstochen.

Kostaufbau

Bei allen Rekonstruktionen kann die Magen-Darm-Passage temporär verzögert sein, so dass von einigen Chirurgen die Passage und Anastomose zwischen dem fünften und siebten postoperativen Tag röntgenologisch mit wasserlöslichem Kontrastmittel kontrolliert wird. Ist keine Insuffizienz nachweisbar (cave: falsch-negative Ergebnisse) und ist der klinische Befund unauffällig, dann wird mit dem Kostaufbau begonnen. Im eigenen Vorgehen wird regelhaft auf die Röntgenaufnahme verzichtet. Die Entscheidung zum Kostaufbau wird primär vom klinischen Verlauf abhängig gemacht und meistens mit flüssiger Kost am 2. postoperativen Tag begonnen. Sollten allerdings Hinweise auf eine Insuffizienz bestehen, dann wird eine rasche weitergehende Diagnostik (Röntgen-Kontrast und CT) eingeleitet. Bei normalem Verlauf sollte die Kost zunächst auf ein Drittel beschränkt werden, um eine „Prallfüllung“ des Restmagens und damit einen Berstungstest der Anastomose zu vermeiden. Die Kost wird langsam mit vielen kleinen Mahlzeiten gesteigert.

Nachbehandlung

Durch eine ausgewogene Diät kann ein Dumping manchmal deutlich abgeschwächt werden. Bei der Nahrungszusammensetzung und eventuellen Substitution wird auch an eine verminderte Kalzium- und Eisenresorption und B12-Mangelanämie gedacht. Nach allen Resektionsverfahren kann erneut ein Ulcus ventriculi oder ein Anastomosenulkus (Ulcus pepticum jejuni) auftreten. Ein Magenstumpfkarzinom sollte bei einem erneuten Ulkus sicher ausgeschlossen werden. Bei persistierenden Dumping-Beschwerden oder wenn ein alkalischer Reflux das Ulkus verursachte, wird eine erneute Operation (Umwandlung in Roux-Y) erwogen. Glücklicherweise sind sie selten notwendig. Ein großer Prozentsatz der erneut operierten Patienten klagt allerdings auch nach der „Korrektur-Operation“ weiterhin über starke Beschwerden. Bei der Operationsplanung wegen einer postoperativen Störung wird neben einer Endoskopie mit Biopsien auch eine Magendarmpassage vorgenommen, um Stenosen oder Probleme mit der ab- oder zuführenden Schlinge auszuschließen.