Magen – Anatomie

Der Magen wird makroskopisch eingeteilt in ein proximales (Fundus und Kardia), mittleres (Korpus) und distales Drittel (Antrum, Pylorus).

Die Mukosa bildet protektiven Schleim (Nebenzellen), HCl (Belegzellen), Hormone und Pepsin (Hauptzellen). Die Submukosa enthält Bindegewebe, Blut- und Lymphgefäße und den submukösen Nervenplexus. Die Muscularis propria besteht aus drei Schichten und einem Gefäß- und Nervenplexus. Die Serosa bedeckt bis auf die Fundushinterwand den Magen.

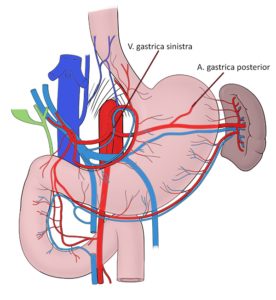

Gefäßsystem

An der kleinen Kurvatur findet sich die zumeist zarte A. gastrica dextra. Vom Truncus coeliacus kommt die meistens sehr kräftige A. gastrica sinistra, die für die Blutversorgung der oberen zwei Drittel des Magens ausreicht. An der großen Kurvatur bestehen Arkaden unterschiedlichen Ausmaßes für die Aa. gastroepiploica dextra und sinistra. Die erste ist in der Regel kräftig und das Hauptversorgungsgefäß für den unteren Magenabschnitt. Die Aa. gastricae breves entspringen aus dem Milzhilus und können bei einer subtotalen Magenresektion für die Durchblutung ausreichend sein. Bei einem Drittel aller Menschen versorgt die A. gastrica posterior die Fundushinterwand. Sie entspringt proximal aus der A. lienalis und wird manchmal iatrogen verletzt. Die A. gastroduodenalis zieht unter dem Duodenum entlang und wird bei einem Ulcus duodeni an der Hinterwand manchmal arodiert, was zu lebensbedrohlichen Blutungen führt. Bei Ulcera ventriculi an der kleinen Kurvatur treten ebenfalls gehäuft schwere Blutungen aus den kleinen Arterien auf. Intramural besteht ein sehr gut ausgebildetes kollaterales Gefäßsystem in der Submukosa und in der Muskelschicht, so dass es aus der verletzten Magenwand sehr stark blutet. Die blutstillenden Maßnahmen müssen unbedingt beide Gefäßgruppen (Submukosa, Muscularis) erfassen.

Gefäßversorgung des Magens

Lymphsystem

Die Lymphknotenstationen werden in drei Kompartimente eingeteilt: Kompartiment 1 umfasst die magennahen Knoten, Kompartiment II die Lymphknoten entlang der größeren Arterien und Kompartiment III die retropankreatischen Stationen der Aorta, A. renalis und V. cava.

Lymphknotenstationen beim Magenkarzinom (gelb=Kompartment 1)

Lymphknotenstationen beim Magenkarzinom (gelb=Kompartment 2)

Parasympathikus

Die Nn. vagi bilden den Plexus oesophagei, der meistens oberhalb des Hiatus liegt und aus dem ein anteriorer und posteriorer Truncus entspringen. Beide Trunci befinden sich etwas rechts von der Mittellinie, wobei der anteriore Truncus unmittelbar dem Ösophagus aufliegt und der posteriore häufig näher an der Aorta verläuft. Unterhalb des Hiatus teilen sich die Trunci wieder auf. Der anteriore Truncus gibt den Ramus hepaticus ab, der in der avaskulären Schicht des Omentum minus zur Leber verläuft. Die Fortsetzung des anterioren Truncus, der auch als N. Latarjet bekannt ist, verläuft entlang der kleinen Kurvatur und gibt bis zu 12 Äste ab. Vom posterioren Truncus zweigt der kräftige Ramus coeliacus ab, der zum Plexus coeliacus zieht. Auch der hintere Truncus setzt sich an der Magenwand kleinkurvaturseitig fort.

Sympathikus

Der Plexus coeliacus erhält über die Nn. splanchnici die sympathische Innervation. Vom Plexus ziehen die sympaen Fasern dann entlang der Arterien zur Magenwand.

Innervation des Magens

Nahrungsaufbereitung

Die verschiedenen Abschnitte des Magens üben unterschiedliche Funktionen aus. So dienen die proximalen Abschnitte, der Fundus und proximale Teil des Korpus, in erster Linie der Aufbewahrung der Speise. Diese Abschnitte können sich nach der Nahrungsaufnahme sehr stark erweitern, ohne dass zugleich der intraluminale Druck massiv ansteigt. Auf diese Weise können selbst große Nahrungsmengen im Magen aufbewahrt werden. Diese rezeptive Relaxation der Magenwand nach der Nahrungszufuhr wird über den N. vagus gesteuert und adaptiert sich an die Menge der aufgenommenen Nahrung. In den proximalen Abschnitten finden sich keine Kontraktionen des Magens, sondern nur ein adaptierter Tonus, der eine weitgehend konstante Wandspannung aufrechterhält und somit die Nahrung in Richtung der distalen Abschnitte schiebt. Bei einer Vagusdurchtrennung mit fehlender Relaxation der proximalen Magenabstände würde der Druck im Magen rasch ansteigen und eine rasche Magenentleerung fördern.

In den distalen Abschnitten des Magens wird die Speise dagegen durchgeknetet und zerkleinert, so dass sie für die Passage durch den Dünndarm optimal vorbereitet wird. Im oberen Korpusdrittel wurde eine Schrittmacherzone in der Magenwand nachgewiesen, von dem die fortleitenden Kontraktionen ausgehen, die die Speise mischen und kneten. Wenn die kräftigen fortleitenden Kontraktionen das Antrum erreichen, dann erhöht sich reflektorisch der Tonus des Pylorus. Dadurch wird eine vorzeitige Entleerung verhindert. Die Magenentleerung wird ebenfalls durch den N. vagus vermittelt, der bei einer Antrumkontraktion die Pylorusmuskulatur erschlaffen lässt, damit die Magenentleerung durch einen geringen Druckgradienten gelingt. Eine Vagotomie würde diese Relaxation des Pylorus verhindern und somit zu einer Magenentleerungsstörung führen.

Funktionelle Anatomie des Magens

Allerdings können auch unverdaute oder größere Partikel den Magen verlassen. Im nüchternen Zustand werden nämlich vom Schrittmacher massive propulsive Kontraktionen ausgelöst, eine Art Kontraktionsfront, die nach aboral bis zur Bauhinschen Klappe wandert und quasi den oberen Gastrointestinaltrakt „reinigt”. Diese Kontraktionsfront wird „Migrating Motor Complex” (MMC) genannt. Mit dieser Kontraktionsfront werden selbst sehr große Teile analwärts transportiert.

Physiologie

Magenpassage. Nach der Nahrungsaufnahme verlassen Flüssigkeiten rasch den Magen, indem sie entlang der kleinen Kurvatur den Pylorus passieren. Für feste Nahrung ist die Magenpassage dagegen sehr viel komplexer und von der Größe der Nahrungspartikel abhängig, denn normalerweise verlassen den Pylorus nur Bestandteile, die kleiner als 2 mm sind. Größere Partikel werden mit Pepsin, Magensäure und Amylase gemischt und in kleinere Bestandteile geknetet bzw. „verflüssigt”. Um die feste Nahrung aufzuarbeiten, werden vom Schrittmacherzentrum regelmäßig Kontraktionen ausgelöst, die sich nach distal fortbewegen. Dadurch verdichten und verstärken sich die Kontraktionen über das Antrum zum Pylorus und üben auf diese Weise ihre Doppelfunktion aus: Knetfunktion einerseits und Transportfunktion in Richtung Duodenum andererseits. Der Haupttransportweg der verkleinerten bzw. verflüssigten Nahrung verläuft pyloruswärts entlang der großen Kurvatur. Wenn die Speise nicht ausreichend zerkleinert wurde, werden die Nahrungsbestandteile vom Pylorus nicht durchgelassen, sondern kleinkurvaturseitig wieder korpuswärts transportiert, so dass die Nahrung bis zur optimalen Vorbereitung im Magen zirkuliert. Die feste Nahrung wird demnach solange vom Magen bearbeitet, bis sie einen quasi-flüssigen Zustand erreicht. Flüssige Kost wird dagegen relativ rasch durch den Magen geschleust. Aus diesen physiologischen Kenntnissen wird erklärlich, unter welchen Bedingungen sich die Magenentleerung beschleunigt oder verzögert. So wird die Magenentleerung bei allen distalen Magenresektionen beschleunigt, weil der Pylorus als Barriere für die feste Nahrung fehlt und die Verkleinerung des Magenreservoirs den Druck im Restmagen erhöht.

Regulation der Magenfunktion. Der Verdauungsvorgang und die koordinierte Magenentleerung unterliegen einem komplexen Regulationsmechanismus, in dem neben der vagalen Innervation auch Hormone eingebunden sind. Die Magenentleerung wird direkt durch die Hormone Gastrin, Cholezystokinin und Sekretin gesteuert, deren Ausschüttung durch Sensoren im Duodenum und proximalen Dünndarm reguliert wird. So registrieren die Sensoren u.a. den Gehalt an Dextrose, Amino- und Fettsäuren. Die Komposition der zugeführten Nahrung, ihr Fettgehalt und ihre Osmolalität, modulieren genauso die Entleerung wie der Füllungszustand des Magens, d.h. die Menge der Nahrung. Da der Chymus im Dünndarm und Kolon isoton und pH-neutral werden muss, führt jede hypo- oder hypertonische Nahrung oder Störung der Azidität zu Gegenregulationen des Organismus.

Eine beschleunigte Magenentleerung bzw. das Dumping führt dem Dünndarm rasch große Mengen hochosmotischer Stoffe zu, die zu einem sogenannten Dumping-Syndrom führen können. Bei diesem Dumping-Syndrom vermindert sich durch den Flüssigkeitseinstrom in das Darmlumen rasch das intravaskuläre Volumen und es werden vermehrt Bradykinin, Serotonin und andere vasoaktive intestinale Peptide ausgeschüttet. Dadurch wird eine vasomotorische Dysfunktion hervorgerufen, die sich klinisch als Schwindel, Tachykardie, Schwäche, Übelkeit, Erbrechen und Angstgefühl manifestiert. Neben diesen relativ raschen Veränderungen wird einige Stunden nach der Nahrungsaufnahme sehr viel Glucose resorbiert, die eine starke Insulinsekretion auslöst. Dadurch wird eine Hypoglykämie induziert, die sich dann mit ähnlichen Symptomen präsentiert. Deshalb bezeichnet man die erste Variante als Früh-Dumping und die zweite als Spät-Dumping. Bei sorgfältiger Anamnese lässt sich in der überwiegenden Mehrheit der Magenoperierten solch ein Dumping in unterschiedlichem Ausmaß feststellen.

Die Behandlung des Dumping-Syndroms besteht in der Vermeidung von großen Mahlzeiten. Zu den Mahlzeiten sollte auch nicht viel getrunken werden. Getränke mit Zucker sollten frühestens 30-45 Minuten nach dem Essen zugeführt werden. Die Zufuhr von schnell aufschließbaren Nahrungsmitteln sollte zugunsten anderer ersetzt werden, um die Glucoseaufnahme zu verzögern. Mit diesen einfachen diätetischen Richtlinien können die Symptome fast aller Patienten hinreichend gemildert werden.