Anatomie der Bauchdecke

Da bei jedem abdominalchirurgischen Eingriff ein adäquater Zugang zu den intraabdominellen Organen nötig ist, gehören die Eröffnung und der Verschluss der Bauchhöhle zu den elementarsten Fertigkeiten des Viszeralchirurgen. Bei der Wahl des geeigneten Zugangs zur Bauchhöhle wird sich der Chirurg primär danach richten, wie er den Situs optimal exponieren kann, um effektiv operieren zu können. Zusätzlich wird er versuchen, das Zugangstrauma und die Risiken postoperativer Komplikationen (Narbenhernie, Infektionen) zu minimieren. Beide Gesichtspunkte sind konträr ausgerichtet, denn eine gute Exposition verlangt einen „großen“ Schnitt und eine weniger traumatische einen „kleinen“. Während der Chirurg bei den konventionellen Operationsverfahren beiden Ansprüchen nur schlecht gerecht werden kann und hier einen Kompromiss finden muss, bietet die laparoskopische Chirurgie eine gute Exposition gemeinsam mit einem minimalen Zugangstrauma.

Anatomie

Die Bauchhöhle wird nach kranial vom Zwerchfell und nach kaudal vom Becken begrenzt. Dorsal befinden sich Wirbelsäule und die Rückenmuskulatur und ventral und lateral die Bauchwand, wobei die Muskulatur in eine tiefe und oberflächliche Schicht eingeteilt wird. Zur tiefen Schicht gehören der M. psoas major und der M. quadratus lumborum und zur oberflächlichen Schicht der M. obliquus externus et internus abdominis, M. transversus abdominis, M. rectus abdominis und M. pyramidalis.

Oberflächliche Bauchmuskulatur

Der M. obliquus externus abdominis entspringt an den Außenflächen der fünften bis 12. Rippe und läuft in eine großflächige Aponeurose aus, die in der Mittellinie ansetzt und mit der Aponeurose der Gegenseite verflochten ist. Der kaudale Rand bildet das Leistenband. Die Faserrichtung verläuft von lateral oben nach medial unten. Der M. obliquus internus entspringt an der Crista iliaca und steigt fächerförmig zu den Rippen und zur Medianlinie auf, so dass der Faserverlauf dem Externus entgegengesetzt ist. Die aponeurotischen Fasern des Internus umfassen die Rektusmuskulatur, indem sie sich sowohl an der vorderen als auch an der hinteren Rektusscheide beteiligen. Der M. transversus abdominis entspringt an der Innenseite der siebten bis 12. Rippe, der seitlichen Fascia thoracolumbalis und der Crista iliaca. Er verläuft schräg zur Mittellinie. Seine bogenförmige Unterkante bildet die Linea arcuata als von innen gut sichtbare Begrenzung. Gemeinsam mit dem M. obliquus internus bildet er die hintere Rektusscheide. Funktionell dient die laterale Muskulatur als effektive Exspirationshilfe. Der M. transversus abdominis wird aber nicht nur als Antagonist des Zwerchfells angesehen, sondern zieht die Linea alba auseinander. Durch den starken Zug verursacht er das Auseinanderweichen des Faszienskeletts nach einer Mittellinienlaparotomie.

Bauchdecke in Höhe des Nabels und unterhalb der Linea arcuata

Rektusmuskel

Der M. rectus abdominis entspringt an der fünften bis siebten Rippe und dem Xiphoid und inseriert an der Crista pubica. Bis zum Nabel finden sich drei Intersectiones tendineae und unterhalb des Nabels in einigen Fällen noch ein bis zwei weitere. Im Bereich der Intersectiones ist die Rektusmuskulatur mit der vorderen Rektusscheide, aber nicht mit der hinteren verwachsen. Wird der Rektusmuskel bei queren Laparotomien durchtrennt, dann kann er sich wegen der Anheftung nicht beliebig verkürzen, sondern bleibt relativ fixiert. Der gesamte Muskel ist von einer Rektusscheide umgeben, die sich unter- und oberhalb der Linea arcuata unterschiedlich zusammensetzt. Die Linea arcuata befindet sich fünf bis zehn Zentimeter unterhalb des Nabels und verläuft ungefähr in der Verbindungslinie der beiden Spinae iliacae anteriores superiores. Oberhalb der Linea arcuata wird die vordere Rektusscheide von den Aponeurosen des Externus und Internus gebildet und die hintere von denen des Internus und Transversalis. Die Faszie des Internus spaltet sich also auf. Unterhalb der Linea arcuata ist eine hintere Rektusscheide nicht präsent, denn hier münden alle Aponeurosen in das vordere Blatt. Der M. pyramidalis ist unbedeutend, entspringt vom Os pubis und strahlt in die Linea alba ein.

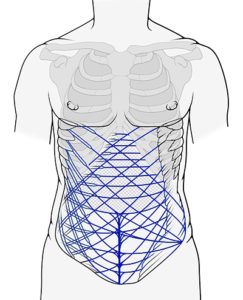

Faszienskelett

Die Stabilität der Bauchwand wird durch ein komplexes Faszienskelett aufrechterhalten, das wie ein Scherengitter aussieht. Die Fasern der Aponeurosen sind stark verflochten, was ihnen Stabilität und bei Volumenveränderungen auch eine hohe Flexibilität verleiht, so dass sich die Spannung der Bauchwand nicht zu stark erhöht.

Faszienskelett

Linea alba

Die Mittellinie setzt sich aus den Verflechtungen der Aponeurosen der Muskeln zusammen, wobei oberhalb des Nabels viele Fasern über einige Millimeter auf die Gegenseite kreuzen. Dieser fibröse Streifen, die Linea alba, ist oberhalb des Nabels ein bis zwei Zentimeter breit und bei einer Rektusdiastase deutlich erweitert. Unterhalb des Nabels liegt die Rektusmuskulatur deutlich näher beieinander.

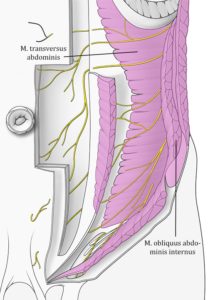

Nervensystem

Die Muskeln sind in Myotome unterteilt, die getrennt innerviert und aktiviert werden. Alle oberflächlichen Bauchmuskeln werden von den Nn. intercostales (Th5–Th12) innerviert, die von lateral kommend zwischen dem M. transversus abdominis und dem M. obliquus internus abdominis verlaufen. Wird die Bauchwand in Längsrichtung durchtrennt, dann werden die Nerven durchtrennt und die medialen Muskelgruppen nicht mehr innerviert.

Nerven in der Bauchdecke

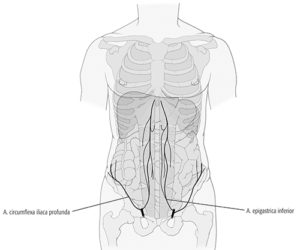

Gefäßsystem

Die blutversorgenden Gefäße verlaufen in der Regel gemeinsam mit den Nerven. In der Rektusscheide sind die kräftigen epigastrischen Gefäße dorsal der Rektusmuskulatur bzw. auf der hinteren Rektusscheide zu finden. Ihre Verletzung führt zu starken Blutungen und ausgedehnten Hämatomen.