Bachelorarbeit an der Fernuniversität in Hagen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft

Die Privatisierung im deutschen Krankenhauswesen – Darstellung, Begründung und Kritik

1. PRIVATISIERUNGEN IM GESUNDHEITSWESEN

Das Gesundheitswesen zeichnet sich dadurch aus, dass eine ausreichende medizinische Versorgung allein durch Marktprinzipien nicht gesichert werden kann, weil Krankheiten nicht kalkulierbar, nicht vorhersehbar und ungleich verteilt sind sowie ein sehr hohes finanzielles Risiko für das Individuum bedeuten können (vgl. Reiners 2006, S. 13). Es wäre deshalb aus individueller Perspektive sinnvoller, das hohe Risiko auf alle Mitglieder einer Gesellschaft zu verteilen und im Sinne einer Solidargemeinschaft zu bewältigen. In einer Solidargemeinschaft ist aber nicht ausgeschlossen, dass einige der Beteiligten nicht an einem wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Ressourcen interessiert sind und so viele Leistungen wie möglich in Anspruch nehmen, weil sie die Kosten nicht als konkrete Selbstbeteiligung zu tragen haben. Diese theoretischen Vermutungen werden aber de facto von Seiten der Nachfrager (Patienten) im Gesundheitssystem nicht wirklich relevant, weil nur wenige Personen medizinische Leistungen freiwillig „übernutzen“. Die im Gesundheitssystem auftretenden finanziellen Probleme werden weniger von der Nachfragerseite, sondern von der Anbieterseite (Ärzte, Krankenhäuser) dominiert und hervorgerufen (vgl. Reiners 2006, S. 18).

1.1 Wohlfahrtsstaat oder Neoliberalismus

Die Bundesrepublik ist gemäß Art. 20 I Grundgesetz ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat, der sich zur Daseinsvorsorge verpflichtet. Diese umfasst unter anderem die Gesundheit der Bürger und garantiert eine soziale Sicherheit basierend auf dem Solidar- und Subsidiaritätsprinzip. Da alle Bürger in Deutschland krankenversicherungspflichtig sind, haben sie einen Anspruch auf medizinisch notwendige Leistungen, die ausreichend und zweckmäßig sein sollen (vgl. Simon 2013, S. 109). Die Versorgung eines Kranken in einem Krankenhaus ist eine öffentliche Leistung, die staatlich verbürgt und gewährleistet wird, und zu dem alle Personen einen berechtigten Zugang haben. Diese Leistung wird aus Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und Gebühren finanziert (vgl. Sack 2019, S. 42). Es ist unbestimmt, ob die Kosten vollständig von allen Gesellschaftsmitgliedern als Solidargemeinschaft übernehmen werden sollten oder nur von denjenigen, die sich im Krankenhaus tatsächlich behandeln lassen. Es wird bisher eine duale Lösung bevorzugt, die darin besteht, die Kosten für die Verfügbarkeit des Krankenhauses dem Staat zu überlassen (vgl. Simon 2000, S. 45), der nach Art. 74 Abs. 19a Grundgesetz für die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser einzustehen hat, und die Kosten für die laufenden betrieblichen Kosten des Krankenhauses den Krankenkassen aufzubürden, weil sie direkt durch die Kranken verursacht werden.

In den letzten Jahrzehnten übten neoliberale Ideen zunehmend eine gesellschaftspolitische Hegemonie aus. Der Neoliberalismus in seiner gegenwärtigen Gestalt, der überwiegend von der Chicagoer Schule (z.B. Milton Friedman) geprägt wurde, ist kein einheitliches Theoriengerüst (vgl. Ptak 2017, S. 22), sondern ein negativ konnotierter Begriff, der den Anspruch einer unbeschränkten Marktgesellschaft mit Verselbständigung der Ökonomie ausdrückt (vgl. Ptak 2017, S. 30). Der Einzelne hat sich gemäß dieser Doktrin als homo oeconomicus dem Marktprinzip zu unterwerfen, der angeblich eine spontane Ordnung mit optimaler Allokation von Ressourcen schafft (vgl. Ptak 2017, S. 41f.).

Mit dem Regierungswechsel 1982 wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine „geistig-moralische Wende“ verkündigt, die auf neoliberalem Denken basiert und eine konsequente Reduktion des Wohlfahrtsstaates und damit der Staatsausgaben anstrebte, um Freiheit, Selbstinitiative und Selbstverantwortung der Bürger zu fördern und zu sichern (vgl. Engartner 2017, S. 80). Nach neoliberalen Konzepten und der Neuen Politischen Ökonomie folgend sollte der gesamte öffentliche Sektor restrukturiert werden, um dem wirtschaftlichen Dilemma der öffentlichen Haushalte zwischen hohem Investitionsbedarf und fiskalischer Sparsamkeit zu entgehen (vgl. Sack 2019, S. 170). Es wurde als empirisch gesichert suggeriert, dass die öffentlichen Organisationen zu sehr durch politische Organe beeinflusst werden, zu bürokratisch, teuer und ineffizient sind und dem Bürger keinen Service bieten. Eine Abhilfe dieser Mängel versprach sich die (wirtschafts)politische Elite durch eine konsequente marktwirtschaftliche Orientierung. Die öffentlichen Organisationen sollten deshalb privatisiert werden und sich entweder durch eine private Rechtsform (z.B. GmbH) von dem politischen Einfluss lösen und ihre Tätigkeiten am Wettbewerb und nicht am öffentlichen Dienst ausrichten oder aber an private Unternehmen verkauft werden.

Die Privatisierung öffentlicher Organisationen entspricht einer Entstaatlichung von Aufgaben, Vermögen oder Organisationen mit Übergabe an eine profitorientierte Wirtschaft (vgl. Sack 2019, S. 61) und basiert letztlich auf einer „Ökonomisierung“ des öffentlichen Sektors unter dem Primat der Ökonomie, weil alle relevanten Interaktionen nur noch aus der Perspektive einer Logik der Ökonomie gesehen werden.

1.2 Krankenhäuser

Krankenhäuser übernehmen eine grundlegende Versorgungsfunktion, indem sie durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten und Leiden behandeln und lindern. Sie werden von natürlichen oder juristischen Person betrieben, die der öffentlichen Trägerschaft (üblicherweise der Kommune und selten der Länder), der freigemeinnützigen Trägerschaft durch karitative Organisationen oder kirchliche Orden, die soziale, religiöse oder humane Zwecke verfolgen, oder der privaten Trägerschaft von Unternehmen zugeordnet werden, die Gewinn erwirtschaften wollen (vgl. Simon 2013, S. 368f.). Krankenhäuser können nicht einfach wie andere Unternehmen gegründet werden, um Gewinne zu erwirtschaften, denn die Planung der Krankenhäuser einschließlich des Betten- und Leistungsbedarfes obliegt den Bundesländern, die eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen haben.

Alle Träger orientieren sich sowohl am Sachziel, die Patientenversorgung zu gewährleisten, als auch am Formalziel, dieses wirtschaftlich zu erreichen (vgl. Prütz 2010, S. 17), denn sonst würden sie langfristig ihre Existenz gefährden. Bei den privaten Trägern wird unterstellt, dass die Gewinnmaximierung das uneingeschränkte oberste Ziel ist (vgl. Sibbel 2010, S. 49), um die Interessen der Shareholder zu befriedigen.

1.3 Warum Privatisierung?

Da die Privatisierungsbestreben öffentlicher Organisationen den Krankenhaussektor nicht grundsätzlich ausschloss, aber private Kapitalgeber sich in dem Sektor nur engagieren würden, wenn sie Gewinn erwarten durften, stellte sich die grundsätzliche Frage, ob mit der Behandlung von Kranken und Hilfsbedürftigen Gewinn erwirtschaftet werden darf und ob die Gewinnmaximierung durch geeignete Rahmenbedingungen eingeschränkt werden sollte. Früher galt die Orientierung am Wohl der Patienten als höchste Priorität und nicht das Gewinnstreben und deshalb wurden die erforderlichen Leistungen der Krankenhäuser am Bedarf ausgelegt und die konsekutiven Kosten nach dem Selbstkostendeckungsprinzip vollständig erstattet, so dass kein Gewinn erwirtschaftet werden konnte. Bedenklich war auch, wie sich die marktwirtschaftlichen Prinzipien auf eine Organisation auswirken würden, die sich vorher der Daseinsvorsorge verpflichtet fühlte und eher wohlfahrtstaatlichen Prinzipien unterlag.

Aus diesem Erkenntnisinteresse erwuchsen die Fragen, die in dieser Untersuchung beantwortet werden sollen: 1. In welchem Ausmaß und welcher Form wurde der Krankenhaussektor in den letzten 20 Jahren privatisiert. 2. Wie und warum wurde überhaupt eine Privatisierung der Krankenhäuser politisch und rechtlich durchsetzbar. 3. Welche Auswirkungen hatte die Privatisierung auf die Wirtschaftlichkeit, das Personal, die Qualität der Leistungen und den Gewinn der Krankenhäuser.

Zur Beantwortung wurden in einem ersten Schritt die empirischen Daten zur funktionalen, formellen und materiellen Privatisierung zusammengefasst, soweit sie seit 1992 vom Statistischen Bundesamt verfügbar sind (Kapitel 2). Damit wird eine Übersicht über das Ausmaß der Privatisierung auf dem Krankenhaussektor gewonnen. In einem zweiten Schritt wird anhand der Krankenhausfinanzierung vorgestellt (Kapitel 3), wie sich der rechtliche und politische Rahmen änderte, um eine Privatisierung zu ermöglichen oder gar zu erzwingen und zugleich attraktiv für Investoren zu werden. Damit wird hinreichend erklärt, wodurch die Privatisierung verursacht wurde. Im dritten Schritt werden diejenigen Effekte analysiert, die am stärksten durch die Privatisierung beeinflusst wurden (Kapitel 4), und zugleich kritisch erfasst, ob die angestrebten Ziele der Privatisierung auch erreicht wurden. Abschließend werden die Folgen der Privatisierung kritisch diskutiert (Kapitel 5).

2. DARSTELLUNG DER PRIVATISIERUNG VON KRANKENHÄUSERN

Privatisierungen werden nur dann vorgenommen, wenn sich nach einem nutzenorientierten Kalkül ausreichende Effizienzgewinne generieren lassen (vgl. Sack 2019, S. 81). Ohne die grundsätzliche Möglichkeit, durch geeignete Geschäftsmodelle im Krankenhaussektor Profit zu generieren und damit die Kapitalkosten zu erwirtschaften, würde sich eine Privatisierung nicht lohnen, so dass eine Privatisierung der Krankenhäuser nicht allein vom Willen der Beteiligten abhängt, sondern auch von der Umstellung der Krankenhausfinanzierung mit einer Abkehr vom Selbstkostendeckungsprinzip (s. Kapitel 3).

Es werden drei Arten der Privatisierung unterschieden (vgl. Sack 2019, S. 20): Bei der funktionalen Privatisierung werden Aufgaben des Staates auf private Unternehmen übertragen. Eine materielle Privatisierung von Organisationen überträgt dagegen Eigentum und damit die Verfü- gungsrechte an öffentlichen Betrieben an private Unternehmen. Eine formelle Privatisierung von Organisationen ändert die Rechtsform einer administrativen Einheit, so dass sie zwar Eigentümer bleibt, aber privatwirtschaftlichen Grundsätzen unterliegt.

2.1 Funktionale Privatisierung

Bei der funktionalen Privatisierung werden Aufgaben des Staates auf private Unternehmen übertragen. Diese Form der Privatisierung durch Auftragsvergabe, Konzessionen oder Leasing wird im Krankenhaus vielfältig genutzt, um Personal einzusparen und flexibler auf veränderte Anforderungen zu reagieren (vgl. Prütz 2010, S. 27). Dabei werden bevorzugt folgende Bereich ausgelagert: Wäscherei, Reinigungsdienste, Verpflegung, Apotheke oder Labordienst (vgl. Imdahl 2012, S. 98; vgl. Hesslau/Schmidt 2013, S. 76; vgl. Sack 2019, S. 258). Meistens arbeiteten die Beschäftigten auch weiterhin unter denselben Bedingungen in demselben Krankenhaus, aber dann unter den Tarifbedingungen eines neuen Unternehmers mit schlechteren Löhnen (vgl. Simon 2014, S. 169).

Das Ausmaß der Auslagerung lässt sich als Anteil der Aufwendungen erkennen, die für nicht beim Krankenhaus angestelltem Personal erbracht wurde. Private Träger hatten 2016 einen Anteil von 6,6 %, öffentliche Träger von 5,3 % und freigemeinnützige Träger von 4,3 % (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 25).

2.2 Materielle Privatisierung

Bei der materiellen Privatisierung von Krankenhäusern wird Eigentum übertragen, so dass die Verfügungsrechte partiell oder vollständig auf private Unternehmen übergehen. In der Vergangenheit wurden defizitäre Krankenhäuser öffentlicher Träger häufig an private Unternehmen „verkauft“ bzw. deren Eigentum übertragen.

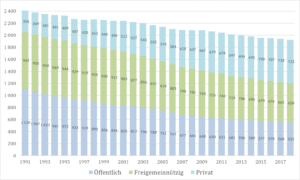

Abbildung 1 Anzahl der Krankenhäuser in Abhängigkeit vom Träger von 1991 bis 2018

Das Ausmaß der materiellen Privatisierung auf dem Krankenhaussektor kann den Grunddaten der Krankenhäuser von 1991 bis 2018 entnommen werden (vgl. Statistisches Bundesamt, Internet).

Seit 1991 hat die Anzahl der Krankenhäuser kontinuierlich um ca. 20 % abgenommen, von 2411 auf 1925 im Jahr 2018 (Abbildung 1). Die öffentlichen Krankenhäuser nahmen im Zeitverlauf von 1110 (46,0 %) auf 552 (28,7 %) ab und die freigemeinnützigen Krankenhäuser von 943 (39,1 %) auf 650 (33,8 %). Die Anzahl der privaten Krankenhäuser stieg dagegen von 358 (14,8 %) auf 723 (37,6 %), so dass sie gegenwärtig den größten Anteil der Krankenhäuser darstellen. Die Wechsel der Träger hat sich seit 2006 deutlich abgeschwächt.

Es finden sich deutliche Unterschiede in der räumlichen Verteilung der Krankenhausträger (vgl. Sachverständigenrat 2018, S. 185ff.). In Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie in Süddeutschland (besonders in Bayern) überwiegen die öffentlichen Träger, während im Westen (Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) die freigemeinnützigen Träger die Majorität stellen. Die privaten Träger sind bevorzugt in den neuen Bundesländern vertreten, weil viele Kommunen ihre Krankenhäuser nach der Vereinigung veräußerten.

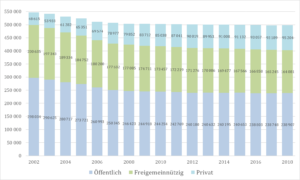

Die Anzahl der Krankenhäuser für sich betrachtet, bildet aber nicht die Bedeutung für die Gesundheitsversorgung ab. Dazu ist die Anzahl der aufgestellten Betten eher maßgeblich. Seit 1991 ist die Bettenanzahl kontinuierlich um ca. 25 % gesunken, von 665.565 auf 498.192 (Abbildung 2). Daten über die Anzahl der Betten in Abhängigkeit vom Träger liegen erst seit 2002 vor. Danach verringerte sich die Bettenzahl in den öffentlichen Krankenhäusern um ca. 20 % von 298.034. auf 238.907. In den freigemeinnützigen Häusern sank die Bettenzahl vergleichbar um ca. 18 % von 200.635 auf 164.081. Lediglich bei den privaten Trägern verdoppelte sich die Bettenzahl von 48.615 auf 95.204.

Abbildung 2 Anzahl der Betten in Abhängigkeit vom Träger von 2002 bis 2018

Auch wenn sich die Bettenzahl bei den privaten Trägern verdoppelte, haben sie nur einen Anteil von 19,1 %, während die öffentlichen Träger einen Anteil von 48,0 % und die freigemeinnützigen Träger von 32,9 % halten.

Abbildung 3 Größe der Krankenhäuser (Anzahl der Betten) in Abhängigkeit vom Träger von 2002 bis 2018

Einen Aufschluss über die Größe der Krankenhäuser vermittelt die Anzahl der aufgestellten Betten pro Einrichtung, die sich von 1991 (276 Betten) bis 2018 (259 Betten) nur um 6,1 % vermindert hat. Die Daten über die Bettenzahl pro Einrichtung liegen ebenfalls nur ab 2002 vor (Abbildung 3). Danach hat die Größe der öffentlichen Krankenhäuser um 18,6 % zugenommen, von 365 auf 433. Auch die Größe der freigemeinnützigen Häuser hat um 10,0 % (von 229 auf 252) und die der privaten Häuser um 43,5 % (von 92 auf 132) zugenommen. Dieser Effekt dürfte zwei Gründe haben: Einerseits die Schließung unrentabler kleiner Kliniken und andererseits einen reinen Verschiebungseffekt, indem die kleinen Kliniken wegen ihrer wirtschaftlichen Schieflage aus dem öffentlichen Bereich in den privaten Bereich verkauft wurden (vgl. Sibbel 2010, S. 52) und diese kleinen Kliniken aber immer noch größer waren als die privaten Kliniken vorher. Dadurch erhöht sich die durchschnittliche Größe der öffentlichen Häuser, weil die kleinen wegfallen, und zugleich die der privaten Häuser, weil hier größere Kliniken hinzugekauft wurden.

Sowohl öffentliche als auch private Träger schließen sich zu Klinikketten zusammen (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 22f.). Bei den privaten Trä- gern war von Beginn an eine zunehmende Konzentration nachweisbar, so dass heute die größten drei Krankenhausketten (Helios, Asklepios, Sana) ungefähr zwei Drittel des Marktes unter sich aufteilen.

Der Marktführer ist mit großem Abstand Helios, der sich in seinem Nachhaltigkeitsbericht von 2019 folgendermaßen darstellt (vgl. Helios, Internet): Helios als Teil des Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA. umfasst insgesamt 28.900 Betten und rund 69.000 Mitarbeitern in 86 Akutkliniken und 123 Medizinischen Versorgungszentren. 2019 wurden rund 5,6 Millionen Patienten behandelt bei einem Jahresumsatz von 5,9 Milliarden Euro.

Die Asklepius Gruppe (alleinigen Gesellschafter: Dr. Broermann) betreut in rund 160 medizinischen Einrichtungen mit 49.000 Mitarbeitern jährlich 2,5 Millionen Patienten bei einem Umsatz von 3,5 Milliarden Euro (vgl. Asklepios, Internet). Gegenwärtig integriert die Asklepios Gruppe die Rhön-Klinikum AG, die bisher bezüglich des Umsatzes an vierter Stelle lag, so dass eine weitere Konzentration bevorsteht.

Die drittgrößte Klinikkette ist die Sana Kliniken AG mit einem Umsatz von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2019, deren Gesellschafter 25 Unternehmen der privaten Krankenversicherungen sind (vgl. Sana, Internet). Die Klinikkette umfasst 51 Akutkliniken, die 2,2 Millionen Patienten behandelt.

Alle drei privaten Träger behandelten demnach im Jahr 2019 insgesamt 10,3 Millionen Patienten und generierten einen Umsatz von 12,2 Milliarden Euro. Die Angaben aus den Geschäftsberichten der privaten Klinikketten beziehen sich aber nicht nur auf die Krankenhäuser. Gemäß der Kostenübersicht des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2018 betrugen die Brutto-Gesamtkosten für die öffentlichen Krankenhäuser 60,5 Milliarden Euro, für freigemeinnützige Krankenhäuser 31,5 Milliarden Euro und für die privaten Klinikträger 16,9 Milliarden Euro. Dem Umsatz der drei Klinikketten von 12,2 Milliarden Euro stehen 16,9 Milliarden Euro für die privaten Krankenhäuser gegenüber, so dass der hohe Marktanteil der drei Ketten ersichtlich wird.

2.3 Formelle Privatisierung

Bei einer formellen Privatisierung wird kein Eigentum übertragen, sondern das Krankenhaus wird aus der öffentlichen Verwaltung in das Privatrecht (z.B. als GmbH mit der Kommune als Gesellschafter) überführt (vgl. Sack 2019, S. 21). Damit entstehen Krankenhäuser, die von der Verwaltung unabhängig und operativ selbständig sind, aber privatwirtschaftlichen Grundsätzen unterliegen – und allein dadurch bereits effizienter werden (vgl. Engartner 2017, S. 91). So ist die Geschäftsführung eines Krankenhauses in der Rechtsform einer GmbH bei ihren Entscheidungen primär an die wirtschaftliche Ausrichtung des Krankenhauses gebunden und weniger an die staatliche Aufgabe, den Bedarf an einer ausreichenden Krankenhausbehandlung sicherzustellen. Die Geschäftsführung muss so handeln, wie ein verantwortlicher Geschäftsmann handeln würde, denn sonst würde die Geschäftsführung für wirtschaftliche Schäden haften. Mit der Änderung der Rechtsform ist zwar der direkte politische Einfluss auf die Geschäftsführung ausgeschlossen, aber noch indirekt über die entsprechenden Aufsichtsgremien der GmbH möglich.

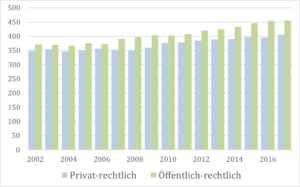

Abbildung 4 Änderung der Rechtsform öffentlicher Krankenhäuser von 2002 bis 2017

Mit der formellen Privatisierung wurde gleichzeitig das Interesse der Kommune verknüpft, in Zukunft nicht mehr für die Defizite der Krankenhäuser aus Steuereinnahmen einstehen zu müssen. Es wurde von der Geschäftsführung eine straffe wirtschaftliche Führung mit einem positiven Jahresergebnis erwartet (vgl. Simon 2014, S. 162). Das wurde unter anderem dadurch erreicht, indem die traditionelle Krankenhausführung des Direktoriums (Ärztlicher Direktor, Pflegedienstleitung und Verwaltungsleitung) durch eine privatwirtschaftlich-verantwortliche Geschäftsführung (gemäß des GmbH-Gesetzes) ersetzt wurde, die somit primär den Zielen einer wirtschaftlichen Betriebsführung verpflichtet ist.

Es liegen Daten über die Rechtsformen der öffentlichen Krankenhäuser seit 2002 vor (Abbildung 4). Während 2002 nur 231 Krankenhäuser (28,3 %) eine privat-rechtliche Rechtsform wählten waren es 2017 bereits 335 (59,8 %), wobei die Änderungen bis 2007 weitgehend abgeschlossen waren. Die größeren öffentlichen Krankenhäuser, die wahrscheinlich überwiegend die Hochschulmedizin abdecken, scheinen sich die öffentlich-rechtliche Rechtsform zu bewahren, denn die Bettenzahl pro Krankenhäuser war im Durchschnitt etwas größer (Abbildung 5.)

Abbildung 5 Anzahl der Betten pro öffentlicher Klinik in Abhängigkeit von der Rechtsform in den Jahren von 2002 bis 2017

2.4 Überblick

Die Privatisierung wurde in allen drei Formen im Krankenhaussektor vollzogen. Dabei wird sowohl die Auslagerung wenig effizienter Einheiten, die Änderung der Rechtsform als auch der Verkauf von Krankenhäusern als geeignet angesehen, um wirtschaftlicher zu agieren und finanzielle Schieflagen auszugleichen oder Gewinn zu generieren. Der Wechsel der Rechtsform öffentlicher Träger kann als weitgehend abgeschlossen gelten. Der Verkauf von Krankenhäusern an private Träger verminderte sich im Laufe der letzten Jahre, so dass auch beim Trägerwechsel eine Stagnation zu erwarten ist. Innerhalb privater Trägerschaften ist aber mit einer weiteren Konzentration der Klinikketten zu rechnen, weil bei rückläufigen Patientenzahlen zukünftige hohe Renditen nur durch weitere Skaleneffekte zu erreichen sind.

3. BEGRÜNDUNG DER PRIVATISIERUNG

Seit dem Krieg waren Krankenhäuser chronisch unterfinanziert, die bauliche Substanz veraltet, die Ausstattung mangelhaft und das Personal unterbezahlt. Dennoch wurden unter dem Primat der Kosteneinsparung bei gleichzeitigem Fortschritt der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten die Pflegesätze nicht im ausreichenden Maße erhöht, so dass chronischer Personalmangel, schlechte apparative Ausstattungen und Überalterung baulicher Strukturen allerorten so offensichtlich wurden, dass nach einer Änderung des Grundgesetzes die erforderlichen Weichen für das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) von 1972 gestellt wurden, um die Mängel zu beseitigen.

Die daraufhin durchgeführten Investitionen in die dringend erforderliche Modernisierung der maroden Krankenhäuser brachte eine gewisse „Erleichterung“, allerdings wurden diese notwendigen Investitionen nicht als unerlässlich zur Beseitigung von „Altlasten“ wahrgenommen, sondern als Kostenexplosion interpretiert und das Krankenhauswesen fälschlicherweise und dauerhaft mit dem Makel der Unwirtschaftlichkeit belegt (vgl. Simon 2000, S. 49).

3.1 Krankenhausfinanzierung

Historisch gesehen wurden Krankenhäuser zwar als absolut erforderlich angesehen, aber sie wurden immer unterfinanziert und ein ausgeglichenes Jahresergebnis kam häufig nur durch öffentliche Zuschüsse, durch Förderung seiner Eigentümer oder Spenden zustande. Die finanzielle Sicherstellung der Krankenhäuser in Deutschland wird durch zwei Koalitionen entschieden, die sich mit unterschiedlichen Interessen gegenüberstehen. Auf der „gebenden Seite“ stehen die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Bund und auf der „nehmenden Seite“ stehen die Länder, die Kommunen und Verbände der Krankenhausträ-ger.

Grundsätzlich stehen sich zwei Prinzipien gegenüber, um die Krankenhäuser zu finanzieren: das monistische und das dualistische Prinzip. Bei einer monistischen Finanzierung beteiligen sich nur die der Beitragspflicht unterliegenden Einkommen bei der Finanzierung (vgl. Simon 2000, S. 60). Bei einer dualistischen Finanzierung werden dagegen zur Deckung der Vorhalte- und Investitionskosten der Krankenhäuser die steuerpflichtigen Einkünfte und Gewinne aller Bürger herangezogen und zur Deckung der betrieblichen Ausgaben die Krankenversicherungen.

Gegenwärtig wird dem dualistischen Prinzip gefolgt. Die Finanzierung der Krankenhäuser speist sich so aus Mitteln der Länder insoweit Neubauten oder Ausstattung mit Anlagegütern betroffen sind und aus Mitteln der Krankenkassen für die laufenden Betriebskosten. Die Länder kommen ihren Investitionsverpflichtungen aber nicht nach, denn einem jährlicher Investitionsbedarf der Krankenhäuser von 5,8 Milliarden Euro für 2018 stehen 2,8 Milliarden Euro tatsächlicher Mittel gegenüberstehen (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 16). Deshalb wird von Experten seit Jahrzehnten ein monistisches System mit ausschließlicher Finanzierung durch die Krankenkassen propagiert (vgl. Sachverständigenrat 2018, S. 265), aber aus politischen Gründen und Widerständen der Länder nicht implementiert, weil die Länder damit ihren Einfluss auf den Krankenhaussektor aufgeben würden.

3.2 Politischer und rechtlicher Rahmen

Der Staat erfüllt seinen Versorgungsauftrag im Rahmen der Daseinsvorsorge, indem er die Finanzierung von Krankenhäusern staatlichen Regulationen der Bundesländer unterwirft, die von Eingriffen des Bundes gerahmt werden, um die Kosten zu kontrollieren.

3.2.1 KRANKENHAUSFINANZIERUNGSGESETZ VON 1972

Der Bundestag hatte 1972 das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) verabschiedet, dass gemäß § 1 KHG „eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.“ Damit erklärte der Staat seinen Sicherstellungsauftrag.

Die Krankenhäuser wurden gefördert durch Übernahme der Investitionskosten (§ 4 I KHG), aber nur unter dem Prinzip der Selbstkostendeckung (Investitionsförderung und Nutzerentgelte) eines sparsam wirtschaftenden und leistungsfähigen Krankenhauses. Den Ländern wurde auferlegt, einen Krankenhausbedarfsplan aufzustellen (§ 6 I KHG), und allen Krankenhäusern, die in den Plan aufgenommen worden sind, wurde die Förderung garantiert (§ 8 I KHG), so dass die soziale Infrastruktur gesichert war. Die laufenden Kosten wurden durch entsprechende Pflegesätze (§ 17 KHG) gesichert, so dass das KHG auf einem dualistischen Finanzierungssystem beruhte.

Mit dem KHG wurden drei Ziele definiert, deren gemeinsame Erreichung sich aber widersprachen (vgl. Simon 2000, S. 74) und deren Prioritäten deshalb festgelegt werden müssten: 1. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, 2. die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung und 3. sozial tragbare Pflegesätze. Würde der Auslegung der Gesetzesunterlagen und damit dem damaligen Willen der Gesetzgeber gefolgt, sollte die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung die höchste Priorität einnehmen, gefolgt von der wirtschaftlichen Sicherung (vgl. Simon 2000, S. 77).

Unter dem Prinzip der Selbstkostendeckung werden keine Preise gestaltet und auch keine Mengen gesteuert. Da die Krankenhäuser sicher sein konnten, ihre Kosten ersetzt zu bekommen, bestand kein Risiko der Unterversorgung oder der Patientenselektion zur Erlösoptimierung. Allerdings bestand die Gefahr der unwirtschaftlichen Mengenausweitung, so dass Kontrollmechanismen erforderlich wurden, der Ausweitung zu entgegen. Durch das Selbstkostendeckungsprinzip waren die Krankenhäuser auch nicht besonders motiviert, wirtschaftlich zu arbeiten oder Innovationen voranzutreiben (vgl. Wasem 2020, S. 49), um effizienter zu arbeiten.

Tabelle 1 Ausgaben des Krankenhaussektors nach Trägern in Prozent des Bruttosozialproduktes nach Simon 2000, S. 83.

| 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | |

| Gesamte Ausgaben | 1,71 | 2,61 | 2,57 | 2,72 |

| Öffentliche Haushalte | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,42 |

| Gesetzl. Versicherung | 0,90 | 1,70 | 1,72 | 1,88 |

| Sonstige | 0,32 | 0,42 | 0,39 | 0,42 |

Mit dem KHG modernisierten sich die Krankenhäuser und erhöhten ihre Qualität (vgl. Simon 2000, S. 83), aber es stiegen auch die Kosten. Sie betrugen 1970 nur 1,71 % des Bruttosozialproduktes, davon entfielen 0,49 % auf die öffentlichen Haushalte, 0,32 % auf Sonstige und 0,9 % auf die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) (vgl. Simon 2000, S. 85). Im weiteren Verlauf stiegen die Ausgaben, wobei die Hauptlast von der GKV getragen wurde und die öffentlichen Haushalte entlastet wurden. Die GKV wurde somit entgegen den politischen Beteuerungen vermehrt belastet, indem Betriebskostenanteile zu ihren Ungunsten verlagert wurden und sich damit die öffentlichen Haushalte zurückziehen konnten.

3.2.2 KRANKENHAUS-NEUORDNUNGSGESETZ VON 1984

Durch die Wirtschaftskrise 1973/74 mit konsekutiv höherer Arbeitslosigkeit und Verlusten in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung mutierte das uneingeschränkte primäre Ziel der „Bedarfsdeckung“ zum neuen Ziel der „Kostendämpfung“, um die GKV zu „entlasten“, so dass im Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz von 1977 bereits die Krankenhausplanung, die Investitionskosten, Pflegesätze und medizinische Versorgung modifiziert und eingeschränkt wurden. Bereits damals wurden die konzeptionellen Grundlagen für einen Ausstieg aus der staatlichen Krankenhausplanung vorbereitet: wenn der Pflegesatz nämlich als Preis angesehen wird und nicht zur Selbstkostendeckung eines Bedarfes, dann könnte das zukünftige Versorgungsangebot der Krankenhäuser über frei ausgehandelte Preise durch den Markt gesteuert werden und ein Krankenhausbedarfsplan der Länder wäre nicht mehr notwendig gewesen (vgl. Simon 2000, S. 99).

Die Verschlechterung der Finanzlage der öffentlichen Haushalte und die erhöhten Ausgaben der GKV gemeinsam mit angeblich zu vielen Krankenhausbetten und einer angeblich zu hohen Verweildauer gefährdeten die Betragsstabilität (BT-Drs. 9/570, S. 1), so dass das Krankenhaus-Kostendämpfungsgesetz von 1981 verabschiedet wurde, dass unter anderem die Einführung des Verhandlungsprinzips für Pfleges- ätze vorsah und letztlich zu weiteren Mehrbelastungen der GKV führte (vgl. Simon 2000, S. 104).

Nach dem massiven Konjunktureinbruch 1981 und dem Wechsel der Regierungskoalition zu CDU/CSU und FDP 1982 begannen die Reformen am Krankenhausrecht. Zu diesem Zweck wurden Expertenkommissionen eingesetzt, um Lösungsvorschläge für die Finanzmisere im Gesundheitswesen zu finden. Empfohlen wurde, die dualistische Finanzierung langfristig durch eine monistische und die staatliche Krankenhausplanung durch eine wettbewerbliche Steuerung über Preise zu ersetzen (vgl. Simon 2000, S. 108ff.). Alle weiteren Gesetzesschritte und Reformen im Gesundheitswesen waren von dieser Doktrin geleitet und es war allen Beteiligten bewusst, dass dieses Ziel nur sukzessiv zu erreichen ist.

Das Krankenhaus-Neuordnungsgesetz von 1984 (KHNG) war der erste Schritt. In ihm wurde die Mischfinanzierung von Bund und Ländern beseitigt, indem sich der Bund von der Finanzierung vollständig zurückzog. Außerdem wurde das Prinzip der Selbstkostendeckung aufgeweicht (vgl. Simon 2014, S. 161) und Überschüsse und Verluste explizit zugelassen (§ 17 I KHNG) sowie Fallpauschalen und eine Budgetierung eingeführt (§ 17 II KHNG).

Im wirkungsmächtigen Erfahrungsbericht des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung (BMA) wurde das Selbstkostendeckungsprinzip von den Vertretern der Krankenanstalten und Ländern verteidigt, aber von den Spitzenverbänden als Grundübel (vgl. BMA 1989, S. 13) und vom BMA als unerwünscht angesehen (vgl. BMA 1989, S. 35). Allerdings konnte das Selbstdeckungsprinzip mangels geeigneter gesetzlicher Vorgaben noch nicht durch eine freie Preisvereinbarung suspendiert werden (vgl. BMA 1989, S. 43). Das BMA bemängelte auch, dass die Vertragspartner noch zu wenig Gebrauch von neuen Vertragsfreiheiten machten und dabei Gestaltungsmöglichkeiten verpassten (vgl. BMA 1989, S. 25).

Unter dem Deckmantel von Finanzierungsproblemen (BT-Dr. 10/2095, S. 13) zogen sich die öffentlichen Haushalte von der Finanzierung zurück und luden deren Kosten der GKV auf, so dass der Eindruck einer Kostenexplosion im Krankenhauswesen entstand, die aber faktisch nicht existierte (vgl. Simon 2000, S. 137). Bei tatsächlich nicht gestiegenen Kosten wurde dennoch dogmatisch mit Verweis auf andere Staaten mit völlig anderen Sozialstrukturen auf eine zu hohe Anzahl an Krankenhäusern, auf zu viele Betten und zu lange Verweildauern geschlossen und daraus ein Handlungsbedarf abgeleitet – ähnliche Argumente wiederholen sich bis heute (vgl. Sachverständigenrat 2018, S. 265).

Obgleich die Länder den Krankenhausbedarf bei ihrer Planung gewissenhaft festlegten, wurde dennoch auf Überkapazitäten geschlossen. Obgleich die Zunahme der Fälle im Krankenhaus durch eine zunehmende Überalterung und erhöhter Morbidität erklärbar war, wurden Überkapazitäten vermutet, ohne diese Annahmen empirisch fundieren zu können. Obgleich die massiv erhöhten Fallzahlen mit einer geringen Erhöhung des Krankenhauspersonals einhergingen, wurde die Effizienz in Frage gestellt. Alle Feststellungen über die Unwirtschaftlichkeit, Kostenexplosion und Bettenüberhänge wurden unter dem Diktat einer Kostendämpfung gestellt, – obgleich der Kostenanteil des Bruttosozialproduktes nachweislich nicht angestiegen und international auch nicht erhöht war (vgl. Simon 2000, S. 134ff.).

Problematisch war, dass die Experten glaubten, die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern messen zu können, ohne auf die Qualität zu referieren. Auf die flächendeckende Fehlbelegung der Krankenhäuser und damit auf Überkapazitäten wurde zum Beispiel nach Auswertung von 5.300 Krankenakten geschlossen, weil ca. 18 % der Verweildauertage aus medizinischen Gründen aus dem Aktenstudium nicht begründbar war (vgl. Simon 2000, S. 142). Eine tatsächlich empirische Überprü- fung anhand akzeptierter medizinischer und sozialer Kriterien oder Parameter fand dagegen nicht statt.

3.2.3 GESUNDHEITSSTRUKTURGESETZ VON 1992

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von 1992, das zugleich die Finanzierung der deutschen Einheit, der Rentenreform von 1989 und der Pflegeversicherung berücksichtigen musste, wurden sowohl eine Kostendämpfung als auch eine Strukturreform im Gesundheitswesen angestrebt. Das wesentliche Motiv zum GSG war die Beitragsstabilität in der GKV (BT-Drs. 11/2237, S. 134), weil befürchtet wurde, dass die hohen Personalzusatzkosten die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnte.

Mit dem GSG wurde ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik eingeläutet (vgl. Gerlinger 2014, S. 35), indem der Staat sich nicht uneingeschränkt zur Daseinsvorsorge bekannte, sondern indem vermehrt die Individuen und die Organisationen aufgefordert wurden, gemäß ihrer Einzelinteressen verantwortlich zu handeln, und indem die Entscheidungsmacht der Krankenkassen gestärkt wurde. Finanzielle Anreize durch Privatisierung von Krankheitskosten gemeinsam mit der eingeforderten Eigenverantwortung der Bürger wurden im Rahmen eines regulierten Wettbewerbs als besonders geeignet angesehen, die Krankenkassenbeiträge zu stabilisieren, wobei sich die Beteiligten unbedingt an die Begrenzung von Ausgaben und Mengen orientieren sollten (vgl. Gerlinger 2019, S. 34), so dass wettbewerbsorientierte Strukturen im Sinne eines regulierten Marktes eingeführt wurden. Da weiterhin das Prinzip der Bedarfsdeckung galt, durften Beschränkungen der Leistungen und Ausgabenbegrenzung nicht auf medizinisch notwendige Leistungen ausgedehnt werden. Die Anreize für marktorientiertes Verhalten wurde deshalb durch hierarchische Regulierungsprinzipen eingerahmt, um die Beteiligten an die Vorgaben der Gesundheitspolitik zu verpflichten (vgl. Gerlinger 2013, S. 358).

Das GSG war nicht primär auf Veränderungen im Krankenhauswesen ausgerichtet, enthält aber grundlegende Weichenstellungen: erstens wurde eine zeitlich begrenzte Deckelung des Budget als „Sofortbremsung“ (vgl. Simon 2000, S. 319) vorgenommen, zweitens wurden neue Leistungsformen (zum Beispiel die prä- und poststationäre Behandlung) zugelassen und drittens wurde in ein neues Entgeltsystem eingestiegen, indem immer mehr Sonderentgelte für bestimmte Leistungskomplexe, Fallpauschalen für bestimmte Behandlungsfälle oder ein Basispflegesatz für Unterkunst und Verpflegung eingeführt wurden (vgl. Simon 200, S. 235).

Somit wurde den reinen Marktmodellen im GSG zwar abgeschworen, aber ein verstärkter Einbau von Elementen des Marktes und des Wettbewerbs in der GKV angesteuert (BT-Drs. 11/2237, S. 147). Es wurde weiterhin eine schrittweise Transformation zur monistischen Finanzierung mit Änderung des Entgeltsystems zu Fallpauschalen und der Übertragung der Planungskompetenzen auf die GVK angestrebt (vgl. Simon 2000, S. 177) und damit das bisherige Selbstkostendeckungsprinzip de facto abgeschafft, weil es ist mit den neuen Konzepten nicht verträglich war. Allerdings hätte eine funktionierende Steuerung durch Preise auch vorausgesetzt, dass die fallbezogenen Selbstkosten bekannt gewesen wären, was eine fallbezogene Kostenrechnung unterstellt hätte, die aber nicht flächendeckend existierte (vgl. Simon 2000, S. 185).

3.2.4 GESUNDHEITSREFORMGESETZ VON 2000

Mit dem Gesundheitsreformgesetz von 2000 sollten Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung über den Wettbewerb gestärkt werden (vgl. BT-Drs. 14/1245, S. 53): „Die Wirtschaftlichkeit der Krankenversorgung wird durch eine bedarfsgerechte Investitionsfinanzierung und ein leistungsbezogenes Vergütungssystem verbessert.“ (BT-Drs. 14/1245, S. 56)

An ein ideales Vergütungssystem medizinischer Leistungen wären folgende Anforderungen zu stellen: 1. Es sollten Anreize zu einer bedarfsgerechten Versorgung gesetzt werden. 2. Die Versorgung sollte bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. 3. Die Leistungen sollten effizient erbracht werden. 4. Die Leistungserbringer sollten leistungsgerecht entlohnt werden. 5. Die Kostenträger sollten fair belastet werden (vgl. Busse/Eckhardt/Geraedts 2020, S. 208; vgl. Wasem 2020, S. 42f.).

Die medizinische Leistung und ihre Vergütung ist aufgrund bestehender Informationsasymmetrie für den Patienten und Versicherer schwierig zu bewerten und unterliegt somit dem Prinzipal-AgentenProblem. Da eine umfassende externe Kontrolle medizinischer Leistungen nicht realisierbar ist und Patienten kein Interesse an einer kostengünstigen Versorgung haben (vgl. Gerlinger 2019, S. 31), ist bisher kein medizinisches Vergütungssystem verfügbar, das allen idealen Anforderungen genügt. Mit allen bekannten Vergütungssystemen sind immer gravierende Nachteile verbunden, so dass eine Steuerung und Kontrolle in allen Fällen erforderlich wird (vgl. Abholz 1992, S. 18ff.).

Finanzielle Anreize könnten im Rahmen eines regulierten Wettbewerbs zur Steuerung geeignet sein (vgl. Gerlinger 2019, S. 34), wenn unterstellt wird, dass Ärzte sich nicht ausschließlich danach richten, was medizinisch erforderlich ist, sondern dass sie Leistungen variabel erbringen und dadurch sparen oder die Kosten erhöhen. Damit wird vermutet, dass Krankenhausärzte sich bei ihren Entscheidungen nicht allein nach dem Wohl des Patienten richten, sondern sich auch nach den monetären Interessen des Krankenhauses richten (vgl. Gerlinger 2019, S. 35).

Mit dem Gesundheitsreformgesetz von 2000 wurde ein leistungsorientiertes, pauschalierendes Vergütungssystem eingeführt, das zunächst budgetneutral eingeführt wurde und dann durch die Formel „Menge x Preis“ scharf geschaltet werden sollte (BT-Drs. 14/6893, S. 27). Alle allgemeinen Krankenhausleistungen werden seitdem nur noch durch diese Fallpauschalen vergütet, wobei sie durch einen Katalog von Zusatzentgelten für besonders aufwendige Maßnahmen ergänzt werden. Neue Behandlungsmethoden, die im Vergütungskatalog noch nicht vertreten sein können, werden über Sonderregelungen abgegolten.

3.3 DRG-System

Das neue Vergütungssystem, das bis heute gilt, wird als DRG(Diagnose Related Group)-System bezeichnet, weil es jede Patientenbehandlung im Krankenhaus einer Fallpauschale zuordnet, die abhängig ist von den Diagnosen, die beim Patienten festgestellt und behandelt wurden, und von den Prozeduren, die während des stationären Aufenthaltes vorgenommen wurden. Es wurde am australischen AR-DRG-Systems adaptiert und wird vom eigens im Jahr 2001 gegründeten Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK GmbH) gepflegt und weiterentwickelt.

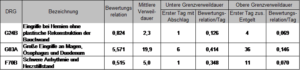

Das DRG-System ist eigentlich eine Klassifikation von gleichartigen Behandlungsfällen, die sich hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs ähneln und deshalb zu Gruppen zusammengefast werden können. Zurzeit gibt es etwa 1200 DRGs. 1 Sie werden durch einen vierstelligen alphanumerischen Kode bezeichnet, z.B. G24B oder F70B. Der Buchstabe an erster Stelle („G“ oder „F“) steht für eine der 23 Hauptdiagnosegruppen, die zweistellige Nummer bezeichnet die Subkategorie innerhalb der Hauptgruppe. Der Buchstabe an der vierten Stelle unterscheidet DRGs innerhalb einer Basis-DRG anhand ihres Ressourcenverbrauchs, Z steht für Gruppen ohne Schweregradeinteilung.

Abbildung 6 Drei DRGs aus dem Fallpauschalenkatalog von 2020

Jeder DRG wird eine Bewertungsrelation zugeordnet (z.B. 0,824), mit der die Fallpauschale berechnet wird (Abbildung 6). Die Höhe der Bewertungsrelation, die zwischen 0,1 und 70 schwanken kann, hängt vom durchschnittlichen Behandlungsaufwand ab.

Die Fallpauschale wird berechnet, indem die Bewertungsrelation mit einem Basisfallwert multipliziert wird, der jedes Jahr auf Landesebene von den Vertragsparteien vereinbart wird. Von 2005 bis 2009 existierten noch krankenhausspezifische Basisfallwerte, die sukzessiv zu einem einheitlichen Landesbasisfallwert im Jahr 2009 zusammengeführt wurden. Die zwischen den Bundesländern immer noch sehr unterschiedlichen Landesbasiswerte2 orientierten sich an einem sukzessiv immer enger werdenden Korridor des Bundesbasisfallwertes, der gegenwärtig 3.679,62 € beträgt.

Für die DRG G24B würde ein Krankenhaus demnach (0,824 * 3.679,62) 3.032,01 Euro erhalten und für die DRG G03A (5,571*3.679,62) 20.499,16 Euro. Allerdings wird die Pauschale nur bezahlt, wenn der Patient nicht unterhalb der unteren Grenzverweildauer entlassen wird, denn dann wären Abschläge erforderlich. Bleibt der Patient länger stationär als die obere Grenzverweildauer, dann erhält das Krankenhaus pro Tag einen Zuschlag.

Die Zuordnung in eine DRG erfolgt automatisch gemäß der vom Krankenhaus erfassten Patienten- und Falldaten. Dazu werden sowohl die Diagnosen als auch die Prozeduren speziell kodiert. Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification (ICD-10-GM) ist die amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland. In ihr wird genau festgelegt, welche Diagnosen als Haupt- oder Nebendiagnosen zu erfassen sind. Der OPS ist die Klassifikation für Operationen, Prozeduren und medizinische Maßnahmen mit parallel geführten maschinenlesbaren Kodes.

Die genaue Zuordnung zur Fallpauschale orientiert sich ausschließlich an der Hauptdiagnose, die festgelegt ist als diejenige Diagnose, die zur Aufnahme in das Krankenhaus führt. Wird ein Patient wegen eines Leistenbruches in das Krankenhaus aufgenommen, so werden nicht alle entstandenen Kosten für den gesamten stationären Aufenthalt erstattet, sondern nur eine Pauschale von ca. 3000 Euro.

Alle Krankenhäuser sollen also dieselbe Leistung für denselben Preis erbringen, so dass genügend Anreize für einen wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen gegeben ist, denn eine Konkurrenz über den Preis, wie er für Märkte üblich ist, ist den Krankenhäusern damit verwehrt (vgl. Heubel 2010, S. 173).

Die Kalkulationen der Bewertungsrelationen durch das InEK-Institut basierten zunächst auf einer nicht-repräsentativen Stichprobe von weniger effizienten Krankenhäusern und begünstigte dadurch die privaten Krankenhausträger (vgl. Simon 2919c, S. 306). Die privaten Träger stellten ihre Daten zur Berechnung der DRGs nicht zur Verfügung und profitierten so an den höheren Kosten der öffentlichen und freigemeinnützigen Träger, die zu einer relativ höheren Bewertungsrelation führten, den die privaten Träger dann als Gewinn erzielen konnten. Durch eine Gesetzesänderung wurde mittlerweile festgelegt, dass von allen Krankenhäusern eine repräsentative Stichprobe gezogen werden sollte, um das Problem zu beseitigen. Aber die bewusste Nicht-Beteiligung von privaten Trägern verhindert weiterhin eine „korrekte“ Berechnung. Die privaten Träger bezahlen eher die geringen Geldstrafen bei Nichtbefolgung der gesetzlichen Vorgaben, als Einsicht in ihre Kostenstrukturen zu gewähren (vgl. Imdahl 2012, S. 100) und so ihre Vorteile aufzugeben. Auf diese Weise kann aber kein „fairer, regulierter Preis“ berechnet werden (vgl. Simon 2019c, S. 306).

3.3.1 KRANKENHAUSERLÖSE

Die Bedeutung des DRG-Systems im Vergleich zur Finanzierung über Pflegesätze soll an einem einfachen fiktiven Beispiel erläutert werden, damit zugleich die Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung bzw. Verlustvermeidung ersichtlich werden:

Szenario mit einer traditionellen Finanzierung über Pflegesätze mit Selbstkostendeckungsprinzip:

Ein 72jähriger Patient wird wegen eines zu operierenden Leistenbruches im Krankenhaus aufgenommen. Bei der Untersuchung wird ein schweres, bisher nicht behandeltes Herzleiden festgestellt, so dass der Patient 21 Tage intensiv bei den Internisten behandelt wird. Dabei fällt eine behandlungsbedürftige Vergrößerung der Prostata auf, die einen operativen Eingriff in der Urologie erforderlich macht. Danach wird der Patient zur Operation des schmerzhaften Leistenbruches in die Chirurgie verlegt. Nach sechs Wochen wird der Patient weitgehend beschwerdefrei entlassen.

Derselbe Patient unter Finanzierung im DRG-System:

Der Patient wird wegen des Leistenbruches aufgenommen und nach der Diagnose des Herzleidens sofort wieder entlassen, weil sonst alle Kosten für die Behandlung des Herzleidens nicht erstattet werden. Er wird am nächsten Tag wegen des Herzleidens bei den Internisten aufgenommen und nach deren Behandlung erneut entlassen, weil sonst die urologischen Kosten nicht vergütet werden. Am nächsten Tag wird er in die Urologie aufgenommen und wegen des Prostataleidens operiert. Er wird wieder entlassen und dann zur Behandlung des Leistenbruches in der Chirurgie aufgenommen. Diese Aufteilung ist unbedingt erforderlich, weil sich die Vergütung durch eine DRG ausschließlich nach dem aufnehmenden Grund richtet. Im fiktiven Fall war es der Leistenbruch. Bei einem durchgehenden Krankenhausaufenthalt wie im ersten Szenario würde das Krankenhaus ein relativ geringes Entgelt erhalten, das die Kosten bei weitem nicht abdeckt.

Das Krankenhaus muss demnach alle Fälle sehr sorgfältig dokumentieren, um richtig abrechnen zu können. Ärzte werden speziell geschult, um auf die Auswahl optimaler Diagnosen zu achten oder erlösträchtige Prozeduren anzuordnen, die hochdotierte DRGs triggern. Außerdem können Fälle geeignet gesplittet und selektiert werden, um die Kostenund Erlösgünstigen zu behalten und die ungünstigen Fälle in andere Krankenhäuser zu verlegen.

3.3.2 ERFOLG DES DRG-SYSTEMS

Ob die Einführung des DRG-Systems ein Erfolg ist oder nicht, lässt sich nur beurteilen, wenn das System an den Zielvorstellungen gemessen wird, mit dem es eingeführt wurde. Zu den wichtigsten Zielen des DRGSystems gehörten die Senkung der Ausgaben im Krankenhaussektor bei einer wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und stabilen Ausgaben der GKV sowie eine Förderung des Strukturwandels durch Reduktion der Zahl der Krankenhäuser und der Verweildauer (vgl. Braun 2014, S. 92; vgl. Beivers/Emde 2020, S. 6).

Die Gesundheitsausgaben (pro Kopf) stiegen von ca. 160 Milliarden Euro (ca. 2000 Euro/Kopf) im Jahr 1992 auf ca. 390 Milliarden Euro (4700 Euro/Kopf) im Jahr 2018. Diese absolute Steigerung um mehr als das Doppelte entsprach einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 9,4 % bzw. 11,7 % im Jahr 2018. Die Kosten für die Krankenhäuser stiegen von 42,614 Milliarden Euro im Jahr 1992 auf 96,922 Milliarden Euro im Jahr 2018.

Insgesamt sind die Ausgaben für die Krankenhäuser ebenfalls gestiegen (vgl. Braun 2014, S. 93), obgleich die Zahl der Krankenhäuser abgenommen hat (Abbildung 7). Außerdem stieg die Anzahl der entlassenen Patienten bei sinkender durchschnittlicher Verweildauer und relativ konstanten Belegungstagen seit 2006 (vgl. Beivers/Emde 2020, S. 12), so dass die Menge der Leistungen erhöht wurde.

Von 2005 bis 2017 stiegen die Fallzahlen insgesamt um 18% – jährlich um ca. 1,4 % (vgl. Milstein/Schreyögg 2020, S. 29). Da zugleich auch die Kosten pro Fall gestiegen sind, hat sich das monetäre Ziel des DRG-Systems eindeutig nicht erfüllt (vgl. Geraedts 2019, S. 269; vgl. Beivers/Emde 2020, S. 11). Strukturell hat sich Zahl der Krankenhäuser (Abbildung 1) und die Verweildauer vermindert, so dass diese Ziele partiell erreicht wurden. Der Sachverständigenrat diagnostiziert aber immer noch ein Überangebot (vgl. Sachverständigenrat 2018, S. 265).

Abbildung 7 Gesamtkosten der Krankenhäuser, Kosten pro Krankenhaus und Kosten pro Fall von 1991 bis 2017

Die erhöhten Fallzahlen beruhen primär auf einer Mengenausweitung der Krankenhäuser, denn sie sind nur zu ungefähr 20 % auf die demographische Entwicklung (höheres Lebensalter und höhere Morbidität) zurückzuführen (vgl. Milstein/Schreyögg 2020, S. 31). Die aufgezeigte Verkürzung der Verweildauer ist bei konstanter oder reduzierter Bettenkapazität erforderlich, um die Fallzahlen und damit die Erlöse weiter zu steigern.

3.4 Überblick

Die Privatisierungen des öffentlichen Sektors, die zur Kostenentlastung öffentlicher Haushalt empfohlen wurden, führte im Krankenhauswesen zu einem Paradigmenwechsel von einer bedarfsorientierten zu einer marktorientierten Versorgung, die nur unter Preisgabe des Selbstkostendeckungsprinzips der Krankenhäuser möglich wurde. Erst durch Fallpauschalen und Sonderentgelte bzw. das DRG-System konstituierten sich Konkurrenten in einem regulierten Wettbewerb und es differenzierten sich Gewinner und Verlierer in der medizinischen Versorgung, die auf unterschiedliche Effizienzen zurückgeführt wurden. Erst die Möglichkeit zur Gewinngenerierung war somit der Motor für die Privatisierung im Krankenhauswesen.

4. ZIELE DER PRIVATISIERUNG

Die Ökonomisierung und damit die Privatisierung der Krankenhäuser war politisch gewollt und durch staatliche Rahmenbedingungen geleitet (vgl. Vogd 2014, S. 241). Die Effekte, die allgemein mit der Privatisierung konnotiert werden, sind direkte oder indirekte Folge des Vergütungssystems, das das Geschäftsmodell eines gewinnmaximierenden Krankenhauses erst ermöglichte (vgl. Sack 2019, S. 297).

Die Ökonomisierung könnte sich positiv in einer erhöhten Eigenkapitalrendite oder Effizienz der Produktion auswirken, aber sie muss es nicht. Sie könnte sich auch dysfunktional auf die Arbeitssituation und – bedingungen und auf Ergebnisqualität ausgewirkt haben, so dass analysiert wird, wie die Privatisierungen die Wirtschaftlichkeit, das beschäftigte Personal, die Ergebnisqualität und den operativen Gewinn der Krankenhäuser beeinflussten.

4.1 Wirtschaftlichkeit

Es wurde vor den Privatisierungsbestrebungen unterstellt, dass Krankenhäuser stets zu Ineffizienzen neigen, indem sie Leistung zu höheren Kosten und minderer Qualität anbieten, und dass der politische Einfluss die wichtigste Ursache der mangelnden Wirtschaftlichkeit ist (vgl. Boycko et al. 1996, S. 311). Von einer Privatisierung der Krankenhäuser wurde eine höhere Wirtschaftlichkeit erwartet.

Die Wirtschaftlichkeit ist im Krankenhauswesen als technische Effizienz messbar, indem die Produktionsfaktoren ins Verhältnis zur erbrachten Einzelleistung gesetzt werden (vgl. Breyer et al. 2013, S. 377). Die gesetzlich verpflichtenden Qualitätsberichte der Krankenhäuser enthalten alle Daten über die eingesetzten Ressourcen des Krankenhauses wie Personal- oder Sachmittel und alle Daten über die behandelten Patienten (Diagnosen und Prozeduren), so dass Input und Output ausreichend konkretisiert sind, um deren Verhältnis als technische Effizienz in komplexen mathematischen Modellen berechnen zu können (vgl. Lindlbauer et al. 2015, S. 315). Für den Zeitraum von 2003 bis 2005 wurde bestätigt, dass sich mit der Änderung der Rechtsform der öffentlichen Krankenhäuser die Effizienz stark zunahm (vgl. Lindlbauer et al. 2015, S. 321), wobei die Freisetzung von Personal der wichtigste Faktor gewesen sein dürfte. Eine formelle Privatisierung wurde deshalb als ausreichend angesehen, um die Effizienz zu steigern. Allerdings hielt dieser Effekt nur kurzfristig an (vgl. Tiemann/Schreyögg 2012, S. 324).

Die technische Effizienz eines Krankenhauses kann aber nicht nur durch Freisetzung von Personal, sondern auch durch einen Skaleneffekt im Rahmen einer Spezialisierung auf bestimmte medizinische Bereiche erreicht werden, wenn sich die Zahl der behandelten Fälle pro Krankheitsbild deutlich erhöht (vgl. Lindlbauer/Schreyögg 2014, S. 376).

In weiteren vergleichenden Untersuchungen der technischen Effizienz von Krankenhäusern konnte für 2001 bis 2006 nachgewiesen werden, dass öffentliche Krankenhäuser deutlich effizienter waren als freigemeinnützige Krankenhäuser oder private Krankenhäuser (vgl. Herr 2008, S. 1067; vgl. Tiemann/Schreyögg 2009, S. 125), wobei dieser Effekt darauf beruhen könnte, dass die öffentlichen Träger ihre wenig effizienten Häuser an die privaten Träger verkauften (vgl. Herwartz/Strumann 2012, S. 54). Nach dem Verkauf von öffentlichen Krankenhäusern stieg die Effizienz dieser Häuser unter privater Trägerschaft dauerhaft an, weil weniger Arbeitskräfte eingesetzt wurden (vgl. Tiemann/Schreyögg 2012, S. 324).

Außerdem wurde ein deutlicher positiver Zusammenhang zwischen der Größe der Krankenhäuser und der Effizienz belegt, der unabhängig von der Art der Krankenhausträger nachweisbar war (vgl. Tiemann/Schreyögg 2009, S. 127). Das Ausmaß des Wettbewerbs, gemessen als „räumliche Konkurrenz“ bzw. räumliche Dichte der Krankenhäuser wirkte sich dagegen negativ auf die Effizienz aus (vgl. Tiemann/Schreyögg 2009, S. 126), was auf die vermehrte Konkurrenz von Patienten mit einfachen Krankheitsbildern und geringen Kosten zurückgeführt wird (vgl. Herwartz/Strumann 2012, S. 54).

Obgleich erwartet werden konnte, dass die Wirtschaftlichkeit privater Kliniken durch ein strikteres Kostenmanagement und höhere Arbeitsproduktivität höher ist als bei den anderen Trägern (vgl. Sibbel 2010, S. 54; vgl. Augurzky et al. 2018, S. 23), denn der Einsatz der Ressourcen war bei den privaten Trägern deutlich geringer je Fall und pro Bett (vgl. Sibbel 2010, S. 53), überraschten die obigen Ergebnisse, so dass eine neue Analyse vorgenommen wurde. In diese wurden aber nicht alle Krankenhäuser aufgenommen, sondern nur dasjenige Drittel der Krankenhäuser, von denen auch die Gewinne bekannt waren. In dieser Teilmenge unterschieden sich die öffentlichen Krankenhäuser nicht mehr von den privaten Kliniken bezüglich der Kosteneffizienz oder des Einsatzes von Ressourcen (vgl. Herr et al. 2011, S. 670). Allerdings generierten die privaten Krankenhäuser einen höheren Profit, was auf die Spezialisierung und Fokussierung auf bestimmte Behandlungen zurückgeführt wird (vgl. Herr et al. 2011, S. 670). Eine eindeutige Aussage zur technischen Effizienz in Abhängigkeit vom Träger ist insgesamt aufgrund der Datenlage nicht sicher möglich (vgl. Prütz 2010, S. 369).

Es ist auch kein eindeutiges Urteil möglich, ob die technische Effizienz der Krankenhäuser in Deutschland in den letzten Jahren überhaupt noch gestiegen ist (vgl. Kruse et al. 2018, S. 438; vgl. Milstein/Schreyögg 2020, S. 31), so dass bezüglich der Wirtschaftlichkeit nur eine kurzfristige Steigerung durch eine formelle oder materielle Privatisierung bestätigt werden kann.

Wie problematisch und stark interpretationsbedürftig solche Berechnungen sein können, zeigt der Vergleich der Produktivität der Ärzte und Pflegekräfte. Würde die Produktivität der Ärzte als Erlös pro Vollkraft gemessen, dann wäre sie von 2007 bis 2017 gering gefallen (vgl. Beivers/Emde 2020, S. 8). Anders wäre es beim Pflegepersonal, denn dort ist die Produktivität aufgrund des Personalmangels gestiegen, weil die Behandlungsfälle pro Pflegekraft deutlich zugenommen haben (vgl. Beivers/Emde 2020, S. 8).

Die Wirtschaftlichkeit wurde bisher nur auf der Mikroebene der einzelnen Krankenhäuser analysiert. Auf der gesellschaftlichen Ebene ist das Ergebnis eindeutig negativ, weil das Marktvolumen der Krankenhauskosten aufgrund steigender Sach- und Personalkosten bei steigenden Fallzahlen kontinuierlich angestiegen ist (vgl. Beivers/Emde 2020, S. 8).

4.2 Personal

Durch eine Erhöhung der Fallzahlen und damit der Erlöse wird nur dann Gewinn erwirtschaftet, wenn kein zusätzliches Personal eingestellt wird und die Fixkosten konstant gehalten werden (vgl. Imdahl 2012, S. 98). Die Privatisierung von Krankenhäusern führte in den betroffenen Krankenhäusern zu einem deutlichen Personalabbau, der primär zu Lasten der Pflege-, Wirtschafts- und Versorgungsdienste ging (vgl. Imdahl 2010, S. 65; vgl. Heimeshoff et al. 2014, S. 752; vgl. Simon 2014, S. 168).

Bei allen Trägern ist die Arbeitsproduktivität (Leistung pro Arbeitskraft) seit 2006 gestiegen, allerdings bei den privaten Trägern noch ausgeprägter (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 27). Die Sachkosten sind bei privaten Trägern nachweislich höher und die Personalkosten niedriger, was auf ein höheres Maß an Outsourcing zurückgeführt wird (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 24). Durch das Outsourcing werden bei privaten Trägern weniger „internes“ Personal eingestellt, so dass das Leistungsvolumen pro Vollkraft (Arbeitsproduktivität) bei privaten Trägern hö- her ausfällt (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 26).

Relativ einvernehmlich wird bei allen Trägern über eine höhere Leistungsdichte, Flexibilisierung und Belastung des Personals berichtet, die beim Personal auf Kosten der Leistungsqualität geht (vgl. Manzeschke 2010, S. 143; vgl. Braun 2014, S. 103). Die verdichtete Arbeit führt nicht nur zu mehr Stress, sondern es werden auch nicht mehr alle notwendigen pflegerischen Leistungen erbracht, so dass sich die psychosoziale Versorgung der Patienten verschlechtert (vgl. Braun 2014, S. 104f.). Die Unterbesetzung des Pflegepersonals durch Einführung des DRG-Systems (vgl. Simon 2019b, S. 246) ist insoweit problematisch, weil ein Zusammenhang zwischen Pflegefehlern und schwerwiegenden Komplikationen und der Zahl und Qualifikation des Pflegepersonals besteht (vgl. Simon 2014, S. 170). Insgesamt hat sich die Privatisierung negativ auf das genannte Personal ausgewirkt.

Während die Zahl der Pflegekräfte abnahm, stieg die Anzahl der Vollkräfte im ärztlichen Dienst dagegen kontinuierlich an, so dass die Zahl der behandelten Patienten pro Arzt abnahm (vgl. Braun 2014, S. 93; vgl. Augurzky et al. 2018, S. 34). Dieser gegenläufige Trend wird damit begründet, dass immer mehr Ärzte zur sorgfältigen Dokumentation und zur Erbringung der Leistungen erforderlich geworden sind.

4.3 Qualität

Es gibt für die Leistungserbringer bei einem regulierten Wettbewerb keinen Anreiz, eine gute Qualität anzubieten, weil es sich bei den generierten Erlösen nicht um frei verhandelbare Preise handelt, sondern um staatlich festgelegte Vergütungen für die berechneten durchschnittlichen Kosten. Mit der Einführung des DRG-Systems wurde deshalb befürchtet, dass Krankenhäuser bestimmte Patienten bevorzugen oder kostenintensive Behandlungen unterlassen oder die Qualität verringern, um Kosten zu sparen. Da der Marktmechanismus auf Quasi-Märkten nicht funktioniert, muss die erforderliche Ergebnisqualität und flä- chendeckende Versorgung messbar gemacht und kontrolliert werden, um Qualitätseinbußen zu erkennen.

Es gibt ausreichend Hinweise auf den bereits genannten Personalnotstand der Pflege und auf eine medizinische Über-, Unter- und Fehlversorgung (vgl. Beivers/Emde 2020, S. 7), indem Leistungen über Gebühr ausgeweitet werden, indem erlösschwache Leistungen nicht angeboten werden und indem wenig ergiebige, aber gut dotierte Leistungen überhaupt angeboten werden.

Insgesamt gibt es keine gesicherten Hinweise darauf, dass die medizinische Qualität der privaten Träger besser oder schlechter ist (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 89f.), wobei sich fast alle Daten auf die Sterblichkeit in den Krankenhäusern beziehen und zur Berechnung Routinedaten der Krankenhäuser verwenden. Es sind auch keine validen und verlässlichen Studien verfügbar, die belegen, dass die Privatisierung der Krankenhäuser sich eindeutig positiv oder negativ auf die medizinische Qualität der Versorgung ausgewirkt hat, weil die Versorgungsqualität in Deutschland nicht in ausreichender Weise erforscht wurde und die internationalen Ergebnisse nicht eindeutig oder nicht übertragbar sind (vgl. Milstein/Schreyögg 2020, S. 34f.). Auch vergleichende Studien aus den USA, die in einer Metastudie analysiert werden, sind eher indifferent oder zeigen eine etwas höhere Mortalitätsrate bei privaten Trä- gern (vgl. Glaeske 2015, S. 96).

4.4 Gewinn

Insgesamt sind die Entscheidungsstrukturen und Prozessabläufe der privaten Träger deutlich straffer und richten sich strikter nach den Erfordernissen des Marktes (vgl. Sibbel 2010, S. 57). Sie orientieren sich mehr an einem wertschöpfungsorientierten Wettbewerb, um attraktiv für Fremdkapitalgeber zu wirken (vgl. Augurzky 2020, S. 190), denn Krankenhäuser privater Träger setzen privates Eigenkapital ein, dessen Kapitalkosten erwirtschaftet werden muss. Insgesamt ist die Ertragskraft bei privaten Trägern höher, sie benötigen weniger Fördermittel, investieren mehr und bezahlen mehr Steuern (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 40).

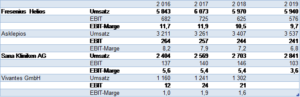

Der Unterschied in den operativen Gewinnen (EBIT) zwischen gewinnorientierten privaten Trägern und privatwirtschaftlichen öffentlichen Trägern lässt sich an drei privaten Klinikketten (Helios, Asklepios, Sana) und dem größten privatwirtschaftlich geleiteten kommunalen Krankenhauses (Vivantes GmbH) ableiten, das alle ehemaligen Krankenhäuser des Landes Berlin umfasst. Vivantes hat für 2019 keine differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung publiziert.

Abbildung 8 Umsatz und EBIT von 2016 bis 2019

Die Daten zeigen eine hohe EBIT-Marge der größten Klinikkette. Bei allen privaten Trägern nimmt die Marge ab. Vivantes schafft als privatwirtschaftlich geführtes kommunales Krankenhaus gerade so eben eine „schwarze Null“. Insgesamt ist der operative Gewinn privater Träger höher.

5. KRITIK

5.1 Neoliberalismus im Krankenhauswesen

Neoliberalale Denkmuster sind in bestimmten politischen Gruppierungen fest verankert und umfassen ein ideologisches Programm, das eine Währungs- und Fiskalpolitik an ein meritokratisches Prinzip mit Selbstverantwortung koppelt (vgl. Sack 2019, S. 108). Neoliberale Konzepte versuchen, sich im Sinne eines ökonomischen Imperialismus auf alle gesellschaftlichen Bereiche auszudehnen und damit alle menschlichen Interaktionen nach einem Kosten-Nutzen-Kalkül zu bewerten (vgl. Ptak 2017, S. 30). Dabei werden dem Markt besondere Kräfte zugetraut, die nicht nur eine effiziente Allokation von Ressourcen garantieren soll, sondern zugleich eine optimale spontane Ordnung verwirklicht (vgl. Schimank und Volkmann 2017, S. 68f.), wenn sich der Staat daran hält, Freiheit, Vertragssicherheit und Eigentum zu garantieren (vgl. Ptak 2017, S. 30f.). Der „Gegner“ neoliberaler Konzepte ist ein Wohlfahrtsstaat (vgl. Butterwegge 2017, S. 124), der sich den Bedürfnissen der Schwachen und Hilfsbedürftigen verpflichtet fühlt, die sich nicht den neoliberalen Anforderungen an Selbstverantwortung oder Selbstversorgung stellen können (vgl. Ptak 2017, S. 61).

Unter sozialen Gesichtspunkten ist eine Privatisierung abzulehnen, weil der Staat die Kontrolle über öffentliche Güter verliert und meistens soziale Rechte eingeschränkt werden, um Gewinn zu erwirtschaften. Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen erhöht in der Regel den Druck auf das Personal durch intensivierte und beschleunigte Arbeitsweisen, verändert die Personalstruktur durch Entlassungen, Leiharbeiter und befristete Verträge, und führt zur Auslagerung von Tätigkeiten in Unternehmen, die dieselben Tätigkeiten kostengünstiger bereitstellen (vgl. Schimank und Volkmann 2017, S. 114f.).

Bereits in der Mitte der 1970er Jahre wurde zwar erwogen, öffentliche Aufgaben in private Unternehmen zu verlagern (vgl. Sack 2019, S. 149), aber erst mit dem Regierungswechsel 1982 wurde eine zunehmende Privatisierung im Sinne der „geistig-moralischen Wende“ umgesetzt. In der Koalitionsvereinbarung von 19906 wird formuliert: „Ein leistungsfähiger Wettbewerb, Deregulierung, Privatisierung, Marktöffnung und die weitere Zurücknahme des Staates auf den Kern seiner Aufgaben sind wichtige ordnungspolitische Eckpfeiler zur Sicherung der für die Schaffung neuer Arbeitsplätze unverzichtbaren Wirtschaftsdynamik.“ (Koalitionsvertrag, S. 2) Freiheit, Privateigentum und Selbstverantwortung mit Orientierung am Gewinn sollen die Sicherheit und Daseinsvorsorge ersetzen (vgl. Engartner 2017, S. 79). Das Gesundheitssystem wurde in diesem Sinne in den letzten Jahrzehnten bewusst und gewollt ökonomisiert, d.h. auf eine zunehmende Effizienz getrimmt (vgl. Heubel 2010, S. 173), und dabei ein bisher nichtmarktförmiger Bereich des sozialen Lebens kommerzialisiert (vgl. Kettner 2010, S. 120; vgl. Simon 2014, S. 158), d.h. für Eigeninteressen mit Renditeabsichten freigegeben. Da die Privatisierung zugleich mit der Einführung des DRG-Systems einhergeht bzw. dieses System die Privatisierung erst begünstigt, wird der Privatisierung etwas zugesprochen, was eigentlich durch das DRGSystem verursacht wurde: die Umdeutung des ärztlichen Handelns zu einer monetarisierten Verwertung des ärztlichen Könnens (vgl. Maio 2019, S. 188). Auch wenn in offizieller Diktion und unter moralischen Gesichtspunkten die Behandlungsqualität immer den Vorrang vor der Gewinnerzielung haben soll (vgl. Wachtel 1983, S. 287), wird dieser theoretischen Priorität im praktischen Umgang häufig widersprochen, denn die dominierende Marktlogik kollidiert mit den Interessen der Bedürftigen, wie zum Beispiel die Reduktion der Krankenhauspflege auf Kernaufgaben im letzten Jahrzehnt ausreichend demonstrierte (vgl. Manzeschke 2010, S. 141).

Während früher im Krankenhaussektor galt, dass eine Steuerung durch Gewinne und Verluste mit der Bedarfsdeckung inkompatibel ist und ein Preiswettbewerb zu unerwünschten Ergebnissen führen würde (vgl. Wachtel 1983, S. 287), wurden diese Bedenken dem ökonomischen Imperativ der „geistig-moralischen Wende“ geopfert und der Bedarf an Krankenhausleistungen wurde von diesem Zeitpunkt an als abgeleitete Größe definiert, die von der Gesundheitspolitik festzulegen ist (vgl. Breyer 1988, S. 415). Indem Gesundheit nicht mehr als öffentliches Gut angesehen wird, auf das jeder Staatsbürger ein uneingeschränktes Recht hat, sondern als ein privates Gut, für das der Bürger als Konsument entsprechend seiner Kaufkraft zu zahlen hat, wird Gesundheit zur Ware auf einem (Quasi-)Markt gehandelt.

Mit der Privatisierung und der Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf Fallpauschalen wird zusätzlich konnotiert, dass sich die ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten der ökonomischen Logik zu unterwerfen haben (vgl. Heubel 2010, S. 172) und statt der Bedingungslosigkeit der Hilfe für Kranke bzw. Hilfsbedürftige jetzt die Bedingungen der Rentabilität in den Vordergrund tritt (vgl. Maio 2019, S. 188).

Die Privatisierung der Krankenhäuser ist geeignet, traditionelle Prinzipien der Arzt-Pflege-Patientenbeziehung und des pflegerischen und ärztlichen Ethos negativ zu beeinflussen, indem dem Ökonomisierungsdruck der privatwirtschaftlichen Interessen nachgegeben wird (vgl. Imdahl 2012, S. 94). Obgleich die Berufsordnung der Ärzte eindeutig festlegt, dass nicht-ärztliche Empfehlungen keinen Weisungscharakter für ärztliche Entscheidungen haben dürfen, beeinflusst der ökonomische Druck die ärztlichen Entscheidungen in den Krankenhäusern nachhaltig: So werden unnötige Behandlungen empfohlen, gewinnbringende Geräte oder Operationssäle vermehrt ausgelastet, Fälle aufgeteilt oder nicht-lukrative Fälle gemieden (vgl. Wehkamp/Naegler 2019, S. 37).

Moralisch problematisch ist dabei die „sachliche“ Beschränkung auf gewinnträchtige Eingriffe, die Abweisung von kostenintensiven Behandlungen und die Mengenausweitung durch Fallzahlsteigerung (vgl. Imdahl 2012, S. 97). Insgesamt wird mit der Privatisierung eine Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen und der Daseinsvorsorge zumindest billigend in Kauf genommen (vgl. Butterwegge 2017, S. 161).

5.2 Wettbewerb zwischen Krankenhäusern

Wettbewerb wird zwischen den Krankenhäusern nur durch das DRGSystem möglich und nicht allein durch Privatisierung. Mit der Festlegung durchschnittlicher Erlöse im DRG-System werden alle mit Gewinnen belohnt, die dieselbe Leistung mit geringeren Kosten anbieten, während eine schlechtere Performanz durch Verluste bestraft wird.

Der regulierte Krankenhausmarkt hat vier Besonderheiten gegenüber üblichen Märkten (vgl. Augurzky 2020, S. 191f.): 1. Die Preisbildung ist streng reguliert. 2. Investitionen sollen von den Ländern getragen werden. 3. Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung ist zu sichern. 4. Das Krankenhaus ist gemäß des Krankenhausplanes verpflichtet, bestimmte Leistungen anzubieten. Indem der Gesetzgeber diese Rahmenbedingungen vorgibt, handelt er widersprüchlich. Er wünscht einerseits einen Qualitätswettbewerb zwischen den Kliniken, verhindert ihn aber andererseits durch eine regulierte Mengenbegrenzung, so dass Qualitätsführerschaften oder konzentrierte Leistungsbündelungen faktisch ausgeschlossen werden (vgl. Augurzky et al. 2018, S. 66).

Indem der Krankenhaussektor weiterhin staatlich und durch Interessenverbände reguliert wird, entsteht kein Markt, sondern nur ein Quasi-Markt, denn echte Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass Vertragspartner freiwillig miteinander interagieren und Leistungen entsprechend ihrer Interessen zu ausgehandelten Preisen tauschen. Bei Quasi-Märkten ist die gegenseitige Konkurrenz standardisiert, weil alle Teilnehmer denselben Maßnahmen und einschränkenden Regeln unterliegen, die zugleich hierarchisch inszeniert werden (vgl. Schimank und Volkmann 2017, S. 93). Die Schaffung und Aufrechterhaltung von Quasi-Märkten erfordert zusätzliche Ressourcen, denn es müssen Berichte verfasst und der Markt überwacht werden.

Eine freie Preisbildung ist für Märkte konstitutiv, was im Krankenhaussektor bedeuten würde, dass die medizinischen Leistungen kalkulier- und steuerbar sein müssten, was wiederum eine ausreichende Transparenz voraussetzt würde, die nicht gegeben ist (vgl. Kühn 1996, S. 11). Da ein Wettbewerb ohne einen tatsächlichen Markt mit gestaltbaren Preisen nicht erwünscht ist, kann der geschaffene Quasi-Markt keine Steuerungsfunktion erfüllen.

5.3 Daseinsvorsorge und Menschlichkeit

In der gesamten Argumentation darf nicht übersehen werden, wozu Krankenhäuser primär geschaffen wurden. Patienten handeln hier nicht nur, sondern sie sind zugleich der „Gegenstand der Interaktion“ (Heubel 2010, S. 177). Wenn als oberste Priorität das Wohlergehen des Patienten gilt, dann muss die bedarfsgerechte und patientenorientierte Versorgung gesichert werden (vgl. Bode 2010, S. 193) und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte haben sich dem unterzuordnen.

Wenn die Kranken und Hilfsbedürftigen dasjenige bekommen sollen, was sie benötigen, dann darf der Blick auf die finanzielle Belastung zwar gestattet sein, aber er darf nicht die Priorität einnehmen, um Gewinne zu generieren, und er darf schon gar nicht zu einer Bestrafung führen (vgl. Schimank und Volkmann 2017, S. 90), wenn bei einer Behandlung höhere Kosten anfallen als erstattet werden.

Durch die Ökonomisierung ist die Finanzierung ist jetzt nicht mehr der Zweck, um die Patienten behandeln zu können, sondern die Finanzierung ist das Ziel und die Leistungen am Patienten sind die Mittel, den erforderlichen Ertrag zu erwirtschaften (vgl. Braun 2014, S. 101; vgl. Simon 2014, S. 158). Trotz der von den Gesundheitsökonomen festgestellten Überversorgung wird von befragten Ärzten so gut wie keine Möglichkeiten zu Einsparungen zu gesehen (vgl. Marckmann 2019, S. 204). Während Ärzte eher zugeben, dass Patienten aus wirtschaftlichen Gründen behandelt werden, lehnen Geschäftsführer diese Sichtweise ab (vgl. Marckmann 2019, S. 204).

Der Staat fühlt sich nicht mehr für die Versorgungssicherheit und -qualität verantwortlich und die berufsethischen- professionellen Einstellungen stehen zunehmend im Hintergrund. Stattdessen orientiert sich das „neue“ Krankenhaus am Kundenwunsch und Ertrag und vergisst dabei, dass die Dienstleistung im Krankenhaus nach dem uno-actuPrinzip erbracht wird und damit die Produktion und Konsumtion zusammenfallen. Erst durch eine bedarfsgerechte Behandlung entsteht das „Produkt“ und die Produktion kann nicht so einfach durch eine erhöhte Taktgeschwindigkeit oder Rationalisierung von Prozesse effizienter gestaltet werden (vgl. Braun 2014, S. 101).

Die Ökonomisierung in der Medizin führt im Krankenhaussektor zu einer betriebswirtschaftlich orientierten Steuerung durch monetäre Anreize, die sich gravierend auf die Patienten auswirken, die als Bedürftige auf die Hilfe der Pflege und der Ärzte angewiesen sind. Die Patienten erwarten dabei, dass ihr Wohlergehen im Vordergrund steht und dass sich Pflege und Ärzteschaft uneingeschränkt loyal zu den Interessen der Patienten und als ihr Agent verhalten und nicht als der Agent einer wirtschaftlichen Institution (vgl. Kühn 1996, S. 3). Es ist aber nach der Privatisierung im gewinnorientierten Interesse der Institution Krankenhaus, dass sich die Pflege und Ärzteschaft nicht mehr primär am Wohlergehen orientiert, sondern sich an kostengünstige Behandlungs- und Pflegerichtlinien hält und sie als sachliche Verhaltenszwänge akzeptiert (vgl. Kühn 1996, S. 16), die gezielt gesteuert werden können. Ärztliches Handeln wird zunehmend und ausschließlich vom Kosten-Nutzen-Kalkül bestimmt und nicht mehr am Wohl des betroffenen gemessen (vgl. Simon 2014, S. 159).

Krankenhausprivatisierung „eröffnet einen Raum, in dem der Anreiz herrscht, das professionelle Selbstverständnis von Berufen, in denen persönliche Zuwendung essentiell ist, zu entwerten, die Illusion, Interaktion könne durch marktübliche Transaktion ersetzt werden, fälschlich zu legitimieren und die Unterscheidung zwischen medizinisch sinnvoll und medizinisch überflüssig zu verunklaren.“ (Heubel 2010, S. 194)

Letztlich obliegt es den einzelnen Individuen, den Pflegekräften und Ärzten, in Einzelentscheidungen eine Balance zwischen den betriebswirtschaftlichen Interessen des Krankenhauses und den Interessen des Patienten zu finden und diese Entscheidungen persönlich zu verantworten, was in vielen Situationen zu erhöhtem Stress führt (vgl. Vogd 2014, S. 248).

Dabei werden traditionelle Werte der Medizin wie eine individuelle Behandlung ersetzt durch standardisierte Behandlungen, personalintensive Behandlungs- und Zuwendungszeiten ersetzt durch effiziente Abläufe und komplexe individuelle Therapieentscheidungen abgelöst durch „qualitätssichernde“ Algorithmen. Insgesamt transformiert die Ökonomisierung die Berufsethiken von Pflegekräften und Ärzten (vgl. Simon 2014, S. 158).

6. FAZIT UND AUSBLICK

Mit der Einführung des DRG-Systems und Privatisierung wurde die traditionelle Sicht auf Krankenhäuser als öffentliche Institution weitgehend abgeschafft, die sich der Fürsorge von Hilfsbedürftigen widmet und dazu einen flächendeckenden Beitrag zur Daseinsvorsorge des Staates erfüllte. Sie wurde ersetzt durch Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen, die Gewinne oder Verluste generieren können, die nur wenig öffentlich gefördert werden und deren Träger nicht daran interessiert sind, Defizite auszugleichen (vgl. Simon 2014, S. 162).

Der Versuch, durch regulierten Wettbewerb und Marktorientierung die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern zu garantieren oder zu verbessern, kann nicht als gelungen bewertet werden (vgl. Flintrop/Gerst 2013, S. A592). Der Spagat zwischen der wohlfahrtsstaatlichen Infrastrukturaufgabe, bedarfsgerechte Krankenhauskapazitäten zu planen und vorzuhalten, um allen Hilfsbedürftigen einen Zugang zur stationären Versorgung zu gewährleisten, und zwischen einer effizienten an Marktprinzipien orientierten Konzepten führte zu einem unüberwindbaren Dilemma (vgl. Bode 2010, S. 207), sich entweder am Ertrag oder am Bedarf bzw. entweder am Kunden oder am Patienten zu orientieren. Ein erfolgreiches Alignement oder konstruktive Koordination zwischen Wohlfahrtsstaat und konstruierten Quasi-Markt war bisher nicht erreichbar (vgl. Vogd et al. 2018, S. 474f.). Es hat sich gezeigt, dass das Gesundheitswesen öffentlich kontrolliert werden muss, denn im Handlungsfeld des Krankenhauses findet kein Tausch zwischen Patienten und anderen Akteuren statt, so dass die koordinierende Funktionslogik des (Quasi)Marktes völlig ungeeignet ist (vgl. Heubel 2010, S. 186).

Eine weitere Abkehr von Marktprinzipien ist bereits auf zwei Ebenen erkennbar und wird die zukünftige Entwicklung beherrschen. Erstens musste das Bundesgesundheitsministerium aufgrund des eklatanten Personalmangels der Pflegekräfte im Krankenhaus, die sich durch die Privatisierung noch verschlimmert hatte, einen Mindestpflegestandard für einzelne Bereiche festlegen, weil sich die auf dem Markt konkurrierenden Vertragspartner nicht auf verbindliche Regelungen einigen konnten. Zur Finanzierung der jetzt teureren Pflegekräfte wurde das DRG-System durch einen systemfremden Ansatz „aufgeweicht“, weil die gesamten Kosten für die Pflege aus den DRGs herausgerechnet werden und die Pflegekosten wieder nach dem Selbstkostenbedarf erstattet werden. Es ist damit zu rechnen, dass sich damit das DRG-System vollständig verändert, weil nicht begründet werden kann, warum die anderen Kosten nicht ebenfalls gesondert ersetzt werden sollten.

Zweitens wird verstärkt von den Ländern eine effektive Krankenhausplanung angestrebt, die sich an einer hochwertigen qualitativen, bedarfsgerechten und patientenorientierten Versorgung orientiert, die zugleich wirtschaftlich erbracht werden kann (vgl. Vogel/Letzgus/Geissler 2020, S. 330). Dazu wurden in Nordrhein-Westfalen bereits mit allen Vertragsparteien ein sehr detaillierter Krankenhausplan ausgearbeitet, der den Krankenhäusern letztlich genau vorschreibt, welche Leistungen sie in welcher Menge und Qualität zu erbringen haben. Diese Abkehr von Marktprinzipien ist erforderlich, um die gleichzeitige Überversorgung in Ballungsgebieten und Unterversorgung in ländlichen Gebieten zu beseitigen, was bisher unter Bedingungen der Konkurrenz nicht gelang, aber zukünftig unter denen der Kooperation gelingen soll (vgl. Osterloh 2019, S. A2072). Mit den verbindlichen Vorgaben der Länder wird nicht nur die vollständige Übernahme der Strukturinvestitionskosten erwartet, sondern auch die der sonstigen Kosten gemäß einer Art „Selbstkostendeckungsprinzip“.

Mit diesen Veränderungen würde das Geschäftsmodell privater Träger nicht mehr aufgehen – und es wäre sogar ein Rückverkauf an die privatwirtschaftlich arbeitende öffentliche Hand sehr wahrscheinlich.

Literaturverzeichnis

Abholz, Heinz-Harald (1992): Wie soll man das bezahlen? Ein Vergleich ärztlicher Honorierungssysteme. Arbeit und Sozialpolitik, 46 (5-6), S. 18–25

Augurzky, Boris/Beivers, Andreas/Pilny, Adam (2018): Krankenhäuser in privater Trägerschaft 2018, RWI Materialien, Heft 122

Augurzky, Boris (2019): Gewinne im Krankenhaus. In: Klauber, Jürgen et al. (Hrsg.) Krankenhaus-Report 2020, Finanzierung und Vergü- tung am Scheideweg, Springer Open, Wiesbaden, S. 185-203

Beivers, Andreas/Emde, Annika (2020): DRG-Einführung in Deutschland: Anspruch, Wirklichkeit und Anpassungsbedarf aus gesundheitsökonomischer Sicht. In: Klauber, Jürgen et al. (Hrsg.) Krankenhaus-Report 2020, Finanzierung und Vergütung am Scheideweg, Springer Open, Wiesbaden, S. 3-24

BMA, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (1989): Erfahrungsbericht über die Auswirkungen der Krankenhaus-Neuordnung 1984, BMA, Bonn

Bode, Ingo (2010): Die Malaise der Krankenhäuser. Leviathan, 38, 189– 211