Masterarbeit an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften an der Fernuniversität in Hagen am Lehrstuhl für Soziologie III unter der Leitung von Prof. Dr. Sylvia Marlene Wilz.

Horizontale und vertikale Segregation der Geschlechter in der Deutschen Ärzteschaft von 1998 bis 2019

1. Geschlechterdifferenzen in der Gesellschaft

Zur Differenzierung von Männern und Frauen wird gesellschaftlich das Merkmal „Geschlecht“ mit den dichotom geprägten Adjektiven „weiblich“ oder „männlich“ verwendet. Diese Begriffe sind nicht absolut trennscharf – wie die meisten qualitativen Merkmale – und jede morphologische, physiologische oder molekulare Definition führt in einigen Anwendungsfällen zu keiner eindeutigen Zuordnung. Sowohl plurale Lebensformen als auch eine zunehmende Individualisierung erschweren zusätzlich die dichotome Festlegung, was unter einer „Frau“ oder einem „Mann“ verstanden werden soll (vgl. Tonn 2016, 113), und öffnen so den Blick für alternative Kategorisierungen in mehrere Geschlechter, die für die Untersuchung aber unbeachtlich sind.

Das Geschlecht ist sicherlich neben der Generation und Ethnizität eine der wichtigsten Zuordnungskategorien in Urteilen und wird als Geschlechterverhältnis oder -beziehung zwischen Männern und Frauen, als normativ konfigurierte Geschlechterordnung oder als Geschlechterdifferenz thematisiert. Die Relevanz von Geschlecht im sozialen Umgang oder bei der Betrachtung sozialer Ungleichheit ist nicht zwangsläufig gegeben. In einigen sozialen Situationen ist das Geschlecht der Handelnden nicht bedeutsam, aber in anderen handlungsführend.

Inwieweit das Geschlecht tatsächlich eine relevante Einflussgröße für einen Sachverhalt ist oder zu einer solchen werden kann, hängt sowohl von den Rahmenbedingungen als auch der konkreten Situation des zu untersuchenden Sachverhaltes ab. Werden Gesellschaft, Organisationen und Akteure gemeinsam betrachtet, wäre auch noch zu klären, ob der Einfluss des Geschlechts hauptsächlich durch die gesellschaftliche Institutionen auf der Makroebene, durch formelle oder informelle Strukturen der Organisationen auf der Mesoebene oder durch Handlungen der Akteure auf der Mikroebene verursacht wird.

Der biologischen Geschlechtszugehörigkeit entspricht keine allseits akzeptierte natürliche soziale Statuszuordnung, die die wesentlichen Merkmale eines Geschlechtes als „natürliche Konstante“ festlegt. Im Kontext geschlechtersensitiver Untersuchungen wird analytisch zwischen „Sex“ als Geburtsklassifikation, „Sexkategorie“ als soziale Zuordnung zu einem Stereotyp und „Gender“ als intersubjektive Validierung innerhalb von Interaktionen unterschieden (vgl. Gildemeister 2010, 137). Mit „Sex“ wird auf diejenigen (sexuellen) Unterschiede zwischen Personen verwiesen, die auf reproduktive Merkmale beruhen. Mit „Gender“ sind in erster Linie die kulturellen und sozialen Differenzierungen von Personen gemeint, die als „feminin“ oder „maskulin“ bezeichnet werden (vgl. Funk 2018, 18). Im Rahmen dieser Untersuchung werden „Geschlecht“, „Sexkategorie“ und „Gender“ synonym verwendet.

Mit dem Gebrauch von „Geschlecht“ wird auf die Interaktionsebene referiert, denn es wird unterstellt, dass das Geschlecht in einem kontinuierlichen Prozess als „doing gender“ oder als „doing gender while work“ (re)produziert wird (vgl. Gildemeister 2010, 137). Diese (Re)produktion vollzieht sich in zwischenmenschlichen Interaktionen, die alltägliche Erwartungen über die Zuständigkeiten von Geschlechtern realisieren. Da „doing gender“ gezielt als Machtinstrument eingesetzt werden kann, das in der Regel zu einem „doing hierarchy“ mit männlicher Dominanz führt (vgl. Wetterer 2002, 145), sind geschlechtliche Zuordnungen nicht sozial neutral, sondern immer wertend aufgeladen. Sie können deshalb missbräuchlich eingesetzt werden, um ungerechtfertigte soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu „legitimieren“ (vgl. ebd., 121). Gesellschaftliche Macht und Geschlecht sind eng miteinander verknüpft, weil Geschlecht mit ihrem impliziten Hierarchieverständnis nur unter bestimmten Machtbedingungen hervorgebracht wird und diese Macht sich nur durch das normierte reproduzierte Geschlechtsverständnis stabilisiert (vgl. Funk 2018, 111).

Obgleich die vollständige Gleichberechtigung aller Geschlechter sowie das korrespondierende Verbot diskriminierenden Verhaltens aufgrund des Geschlechtes zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Konsens gehören, dürfte kaum jemand ernsthaft bestreiten, dass im alltäglichen Handeln zwischen den Geschlechtern differenziert wird, indem eines der Geschlechter ermutigt wird, bestimmte Handlungen ausführen, während das andere Geschlecht davon abgehalten wird – obgleich beide an Interesse und Talent vergleichbar sind (vgl. Steffens und Ebert 2016, 5).

Im sozialen Alltag treten zwei Widersprüche immer wieder in Erscheinung: Erstens widersprechen die weit verbreiteten Gleichheitsvorstellungen der Handelnden und ihre damit verknüpften normativen Selbstansprüche den tatsächlich gelebten Mustern (vgl. Speck 2019, 67) und zweitens widerspricht ein unterstellter Wandel zu mehr Geschlechtergerechtigkeit der unveränderten traditionellen Geschlechterhierarchien, wie er in der gelebten Geschlechterstereotype verankert ist (vgl. Haines et al. 2016, 6).

1.1 Geschlechterunterschiede

Wie selbstverständlich wird unterstellt, dass es eindeutige, gesicherte und zweifelsfrei nachweisbare Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern gibt, wobei es dahinstehen kann, worauf genau der psychologische oder soziale Unterschied zwischen den Geschlechtern beruht. Allgemein wird vermutet, dass es sowohl biologische Strukturen und Prozesse als auch soziokulturelle Einflüsse sind, die untrennbar interagierend die Ausprägungen bedingen (vgl. Eagly und Wood 2013, 3496).

„Frauen sollen ein System von Eigenschaften haben, Männer ein anderes. Frauen sollen fürsorglich, beeinflussbar, redefreudig, emotional, intuitiv und sexuell treu sein; Männer sollen aggressiv, willensstark, schweigsam, analytisch und promiskuitiv sein.“ (Connell 2013, 90)

Insgesamt wird für Frauen der Gemeinschaftssinn (engl. communality) als prägend angesehen, der sich in Sorge für andere, in Zugehörigkeit, in Ehrerbietung und in gefühlsbetonter Empfindlichkeit äußert (vgl. Heilman 2012, 115). Bei Männern wird als übergeordnetes Merkmal die Handlungsfähigkeit (engl. agency) angeführt, die sich wiederum in Leistungsorientierung, in Rationalität, in einem Hang zur Führung und in Eigenständigkeit differenzieren lässt.

In dieser Untersuchung wird angenommen, dass die Unterschiede der Geschlechter nicht vorgefunden, sondern sozial konstruiert werden. Eine „Frau zu sein“, ist nicht biologisch vorbestimmt, sondern ein ständiger Prozess, bei dem eine Person erst zu einer Frau wird (vgl. Connell 2013, 22). Eine Person konstruiert sich selbst in routinemäßigen Interaktionen als feminin oder maskulin und nimmt auf diese Weise ihren konkreten Platz in der Gesellschaftsordnung ein (vgl. ebd., 23). Ein Geschlecht wird nicht als ein „natürlicher“, biologisch bestimmter Zustand angesehen, sondern als eine soziale Struktur, als ein gesichertes und weit verbreitetes Muster sozialer Beziehungen, in dessen Zentrum eine „reproduktive Arena“ steht (vgl. ebd., 29). Das Geschlecht kann dabei nicht beliebig gewählt werden, sondern ist an eine bestimmte Praxis innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung gebunden. So ist es zum Beispiel in der gegenwärtigen Ordnung leichter, Männer von emotionalen Verpflichtungen zu entbinden und Frauen Bildung und persönliche Freiheiten vorzuenthalten (vgl. ebd., 107).

Ein unreflektiertes zwei-dimensionales Modell, dass nur zwischen Sex und Geschlecht unterscheidet, greift für sich allein zu kurz, weil sich die Geschlechterverhältnisse dezidierter und fruchtbarer analysieren lassen, wenn sie in mehreren Beziehungsdimensionen eingeteilt werden (vgl. ebd., 108ff.). Dazu gehören zunächst die direkten und diskursiv wirkenden Machtbeziehungen zwischen Personen und Institutionen. Des Weiteren sind auf die Produktionsbeziehungen hinzuweisen, die den Konsum und vergeschlechtliche Akkumulation regeln und dabei festlegen, dass Männerarbeit im Bereich entlohnter Arbeit und Produktion im wirtschaftlichen Bereich stattfindet und dass Frauenarbeit zu Hause als unbezahlte Arbeit aus Liebe und gegenseitiger Verpflichtung im Sinne eines Gabentausches erbracht wird (vgl. ebd., 114). Hinzu treten die emotionalen Beziehungen, die sich nicht nur auf die Sexualität beziehen, sondern auch auf die besonderen Beziehungen zur Familie oder Kindern, und dabei Männern eine emotionale Distanz zugestehen (vgl. ebd., 117). Außerdem sind symbolische Beziehungen relevant, die die Repräsentation, Werte und Interpretation der Welt im Interesse bestimmter sozialer Gruppen festlegen und sich in Kultur und Diskurs artikulieren (vgl. ebd., 119).

1.2 Horizontale und vertikale Segregation

Soziale Ungleichheiten sind zwar ein alltägliches Phänomen, sie bedürfen in modernen Gesellschaften aber einer hinreichenden Legitimation, denn die Grundwerte der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Personen untersagen ungerechtfertigte Ungleichheiten.

Einige der sozialen Ungleichheiten basieren darauf, dass das Geschlecht als akzeptierte Bestimmungskategorie dazu verwendet wird, Personen und ihre Handlungen nach bestimmten „geschlechtstypischen“ Merkmalen zu differenzieren und zu bewerten. Dazu werden gesellschaftlich akzeptierte Stereotype über „Frau“ und „Mann“ verwendet (vgl. Krell et al. 2018, 21ff.). Bei Stereotypen handelt es sich um erworbene kognitive Muster, die Einstellungen gegenüber Gegenständen oder Personen zusammenfassen und dadurch handlungsleitende Orientierungen vermitteln (vgl. Steffens und Ebert 2016, 13ff.), ohne dass jedes Mal erneut über komplexe Zusammenhänge nachgedacht werden müsste. Der Gebrauch von Stereotypen ist deshalb bei routinemäßigem Handeln üblich, praktisch hilfreich, zeit- und kostensparend.

Die Anwendung von Geschlechterstereotypen könnte in zwei Situationen zu ungerechtfertigten sozialen Ungleichheiten führen. Erstens wenn überhaupt kein relevanter Unterschied zwischen den Geschlechtern vorliegt, dieser aber dennoch behauptet wird und handlungsleitend werden würde. So ist zum Beispiel äußerst fraglich, ob tatsächlich ein weibliches, personen- und bedürfnisbezogenes Arbeitsvermögen existiert und ein davon unterscheidbares männliches, berufsbezogenes und tauschwertorientiertes Arbeitsvermögen, oder ob es sich dabei nur um eine kontingente soziale Konstruktion handelt (vgl. Teubner 2010, 500), bei der die Geschlechtszugehörigkeit bewusst zu einem relevanten Strukturierungs- und Hierarchieprinzip erhoben wird.

Zweitens wenn tatsächlich ein relevanter Unterschied zwischen den Geschlechtern vorliegt, sich dieser Unterschied aber nicht auswirken und keinesfalls handlungsleitend werden dürfte, weil eine geschlechtliche Differenzierung aufgrund des Verbotes diskriminierender Handlungen nicht zulässig wäre. So könnte eine Arbeitsteilung innerhalb einer Organisation so gestaltet sein, dass bestimmte Arbeitsbereiche oder Tätigkeiten nicht geschlechterneutral zugeordnet werden, sondern „einfache“ Tätigkeiten mehr von Frauen und „höherwertige“ mehr von Männern ausgeführt werden, was konsekutiv zu einer ungerechtfertigten horizontalen Segregation führen würde. „Verstand, Sachlichkeit, Technik und Muskelkraft wurde und wird mit männlichen Tätigkeiten assoziiert, Versorgung, Pflege, Erziehung und feinmotorisches Geschick Frauen zugeordnet.“ (Ehlert 2018, 203).

Würden die Positionen innerhalb der hierarchisch strukturierten Organisation direkt nach dem Geschlecht oder indirekt nach Eigenschaften zugeteilt, die üblicherweise dem Geschlecht zugesprochen werden, dann würde eine ungerechtfertigte vertikale Segregation der Geschlechter entstehen, in der sich die hierarchische Ordnung der Geschlechter in der Organisation spiegelt (vgl. ebd., 199).

1.3 Segregation in der Ärzteschaft

Die Profession „Ärzt*in“1 war historisch ein typischer Männerberuf und das herrschende Geschlechterverhältnis in der Medizin manifestierte sich durch die Teilung in eine männliche Profession und in weibliche zuarbeitende Berufe (Arzthelferinnen und Krankenschwestern) (vgl. ebd., 199). Erst nachdem zu Beginn des 20. Jahrhunderts Frauen zum Medizinstudium zugelassen wurden, entwickelte sich die Profession sehr langsam zu einem Mischberuf. Seit 1960 stieg die absolute Zahl aller berufstätigen Ärzt*innen von 92.806 auf 402.119 im Jahr 2019 und der Anteil der Ärztinnen an der gesamten Ärzteschaft ist mittlerweile kontinuierlich auf 47,6 % gestiegen (Daten der Bundesärztekammer)2, so dass die Medizin einer „Feminisierung“ zu unterliegen scheint.

Mittlerweile beträgt der Anteil der Frauen, die das Medizinstudium erfolgreich abschließen, über 60 % aller Studierenden und die Weiterentwicklung zu einem Frauenberuf (mit ihren negativen Folgen) wäre denkbar. Allerdings ist der medizinische Bereich trotz des zunehmenden Frauenanteils von einer deutlichen horizontalen und vertikalen Geschlechtersegregation geprägt, denn der Frauenanteil verringert sich in höheren Positionen drastisch und ist in den operativen Fachbereichen relativ gering. Selbst in der Frauenheilkunde, die als „weibliche Domäne“ gilt, sind geschlechterspezifische Karriereverläufe weiterhin deutlich nachweisbar (vgl. Hancke et al. 2011, A2148).

Die Zuordnung einer Ärzt*in zu einem bestimmten Fachgebiet ist nicht bereits mit der Berufswahl und dem Beginn des Medizinstudiums gegeben, sondern wird erst am Ende des Studiums und mit der Erteilung der Approbation virulent. Ärzt*innen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend ausgebildet, um sich niederzulassen und Patienten zu behandeln. Die Ärzt*innen sind genötigt, sich beruflich weiterzubilden, indem sie sich einer besonderen Fachrichtung gemäß der gültigen Weiterbildungsordnung (Fachärzt*in) zuwenden oder indem sie als Arzt ohne besondere Gebietsbezeichnung (Ärzt*in) tätig werden. Die Wahl der Fachrichtung ist für den weiteren Berufs- und Karriereweg entscheidend, denn die einmal gewählte Fachrichtung wird sehr selten gewechselt. Die Entscheidung wird deshalb von allen Ärzt*innen äußerst sorgfältig abgewogen und kristallisiert sich meistens bereits im Studium.

Welches Fachgebiet eine junge Ärzt*in für ihre spätere Tätigkeit wählt, hängt von vielen Einflüssen ab, wie die Wahl des Lebensstils, das Prestige und die Besonderheiten einer Fachrichtung, das zu erwartende Einkommen oder die gelebten Stereotype „Ärztin/Arzt“ oder „Mutter/Vater“ bei bestehendem Kinderwunsch. Wer sich zum Beispiel für die Unfallchirurgie mit vielen nächtlichen Bereitschaftsdiensten und ständig wechselnder Belastung entscheidet, der kann sich nicht zugleich für einen geplanten Lebensstil mit deutlicher Trennung zwischen Arbeit und Freizeit entscheiden. So wählen angehende Ärztinnen am Ende des Studiums übereinstimmend über alle Studienorte hinweg bevorzugt die Frauenheilkunde oder Kinderheilkunde und begründen diese Wahl mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ärzte bevorzugen dagegen die operativen Disziplinen und die Innere Medizin (vgl. Gedrose et al. 2011, 1244).

Es sind zwar Daten verfügbar, die die horizontale Segregation der Ärztinnen in Querschnittsuntersuchungen (Gedrose et al. 2011; Hancke et al. 2011; Kuhlmann und Larsen 2012) oder longitudinalen Untersuchungen (Abele und Nitzsche 2002; Buddeberg-Fischer et al. 2008; Ziegler et al. 2017a-c) bestätigen, aber es liegen keine Untersuchungen vor, ob sich die Präferenzen für bestimmte medizinische Fachbereiche über Jahrzehnte hinweg bei einem zunehmendem Anteil an Ärztinnen verändert haben.

Die Datenlage zur vertikalen Segregation der Ärzteschaft ist insgesamt sehr dürftig. Der Anteil an Ärztinnen in höheren Positionen ist weiterhin deutlich geringer als der der Ärzte, mit einer besonderen Männerdomäne in der Chirurgie (vgl. Kuhlmann und Larsen 2012, 226). Die Vorherrschaft der Ärzte scheint so offensichtlich, dass ein Blick auf die Namensschilder der Klinikleitungen eines beliebigen Krankenhauses zur Bestätigung auszureichen scheint.

Obgleich geschlechtsspezifische Ungleichheiten in Organisationen die Regel zu sein scheinen und besonders bei wenig qualifizierten Personen relevant sind, werden Geschlechterdifferenzen in der Ärzteschaft kaum kritisch thematisiert. Mit der Ausnahme, dass immer dann, wenn ein Mangel an qualifizierten Ärzten besteht, die Ärztinnen besonders ermutigt werden, sich den „männlichen Bereichen“ zuzuwenden. Es wäre denkbar, dass die hohe Qualifikation von Ärztinnen automatisch zu einer gleichberechtigten Stellung in der Ärzteschaft führt, aber es wäre genauso gut möglich, dass Geschlechterdifferenzen einfach nur als unerheblich de-thematisiert werden. Aus dieser Gesamtsituation drängte sich das Erkenntnisinteresse auf, ob sich mit zunehmendem Anteil an Ärztinnen die horizontale Segregation, die sich durch ein Ungleichgewicht in der Verteilung der Fachgebiete in „frauenverträgliche“ und „frauenunverträgliche“ Gebiete manifestiert, im Laufe der Zeit auflöst oder fortbesteht. Außerdem wäre von Interesse, ob sich auch die vertikale Segregation verändert oder ob Ärztinnen primär in der Niederlassung tätig werden wollen und keine klinische oder wissenschaftliche Karriere anstreben.

In der Untersuchung wird zunächst danach gefragt, ob eine horizontale oder vertikale Segregation der Ärztinnen in der Ärzteschaft empirisch nachweisbar ist, und wenn das der Fall sein sollte, wird versucht, nach den Gründen für diese Segregation in anderen publizierten Studien zu suchen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich Geschlecht sozial durch ein Wechselspiel zwischen Handeln und Strukturen konstruiert (vgl. Wetterer 2002, 37) und die bisherige Studienlage eine kohärente Interpretation der Daten gestattet.

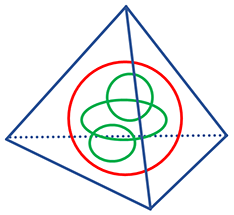

Dazu werden in einem ersten Schritt (s. Kapitel 2) diejenigen theoretischen Grundlagen skizziert, die zur sachgerechten Erläuterung der Geschlechterdifferenzen in der Ärzteschaft erforderlich sind, wobei die primäre Analyseebene der empirischen Daten die Mikroebene mit den individuellen Entscheidungen der Ärzt*innen ist. Ausgangspunkt der Interpretation ist eine sozialkonstruktivistische Sichtweise, die auf Erkenntnisse von Berger und Luckmann (Berger und Luckmann 1999) aufbaut und dann die Geschlechterdifferenzen in einem Mehrebenenmodell (Makro-, Meso- und Mikroebene) analysiert, um der Komplexität der geschlechtlichen Zusammenhänge gerecht zu werden. Dazu wird auf der Makroebene mit dem soziologischen Institutionalismus unterstellt, dass Geschlecht als Institution die gesamte Gesellschaft und damit auch die Organisationen durchdringt, indem es Deutungs- und Handlungsmuster (über Einstellungen) bereitstellt, dem die Individuen folgen. Auf der Mesoebene werden in Organisationen wichtige transformatorische Funktionen erfüllt, so dass einige Grundgedanken des organisationssoziologischen Neo-Institutionalismus aufgegriffen werden. „Doing gender while doing work“ ist der entscheidende Perspektivenwechsel auf die Familien- und Berufsebene und damit der Schritt mit Fokus auf die Arbeitsteilung und konsekutiv auf die Segregation (vgl. Wetterer 2002, 158f.). Eine handlungsbezogene Fundierung der Geschlechterverhältnisse und -differenzen durch Strukturierungsmechanismen ist auf der Mikroebene unerlässlich, um analysieren zu können, wie Individuen die Institutionen in ihrem Handeln und in Organisationen zugleich produzieren und reproduzieren. Dabei wird das Drei-Säulen-Modell der Institution von Scott (vgl. Scott 2008, 50ff.) erweitert und mit Konzepten der Strukturation von Giddens (Giddens 1988) verknüpft, um Geschlecht in den komplexen Beziehungsdimensionen (vgl. Connell 2013, 108ff.) ausreichend zu würdigen.

In einem zweiten Schritt (s. Kapitel 3) werden die empirischen Daten der Bundesärztekammer Deutschland von 1998 bis 2019 ausgewertet. Zunächst wird überprüft, ob der Anteil der Ärztinnen seit 1998 kontinuierlich zugenommen hat und somit eine „Feminisierung“ der Ärzteschaft feststellbar ist. Danach wird die Geschlechtsverteilung in den verschiedenen Fachbereichen innerhalb dieses Zeitraumes analysiert, um eine ungleiche Verteilung von Ärztinnen in den Fachbereichen als Ausdruck einer horizontalen Segregation nachzuweisen. Als letztes werden alle Fachbereiche im Zeitverlauf daraufhin ausgewertet, ob Ärztinnen häufiger in der Niederlassung tätig sind oder leitende Positionen im Krankenhaus einnehmen. Damit werden das Ausmaß und der Verlauf der vertikalen Segregation in der Ärzteschaft bestimmt. Da es sich bei den Daten um eine valide Vollerhebung der gesamten Ärzteschaft Deutschlands und nicht nur um eine repräsentative Stichprobe handelt, können gesicherte und verlässliche Angaben über die gegenwärtige geschlechtliche Segregation gewonnen werden. Für alle drei Subanalysen werden die verfügbaren publizierten Daten der letzten 20 Jahre ebenfalls ausgewertet und mit den Daten der Bundesärztekammer verglichen.

In einem dritten Schritt (s. Kapitel 4) wird auf allen drei Ebenen (Institution, Organisation, Handlung) untersucht, wie und wodurch die Entscheidungen der Ärzt*innen zugunsten einer bestimmten Tätigkeit durch das Geschlecht beeinflusst werden. Dazu wurden longitudinaler Studien (Befragungen, Interviews) und Querschnittsuntersuchungen (Befragungen) der letzten 20 Jahre zu diesem Themenkomplex eingeschlossen.

Auf der institutionellen Ebene wird zunächst auf die gegenwärtigen Stereotype fokussiert, weil sie in dieser Form für die Ärzt*innen direkt und indirekt handlungsleitend gewesen sind. Auf der organisationalen Ebene ist zusätzlich zu klären, inwieweit Ärzt*innen bei ihrer Wahl durch diskriminierendes Verhalten (lack of fit) oder De-Thematisierungsstrategien im Krankenhaus beeinflusst werden.

Auf der primären Analyseebene, der Handlungsebene, werden in Anlehnung an die Strukturation von Giddens vier strukturierende Perspektiven eingenommen, um den Geschlechtereinflusses auf die Entscheidungen der Ärzt*innen differenziert darzustellen und ausreichend zu würdigen. Es werden die kognitiven Regeln, die normativen Regeln, die Produktionsbeziehungen und die Machtbeziehungen untersucht, um einerseits den komplexen Einfluss des Geschlechtes gerecht zu werden und andererseits ein kohärentes Bild der Zusammenhänge zu präsentieren.

2. Institutionalismus und Strukturation

Eine fruchtbare gedankliche Durchdringung der geschlechtlichen Ungleichheit in der Gesellschaft ist nur möglich, wenn die zu betrachtenden Phänomene auf allen analytischen Ebenen sowie in ihren wechselseitigen Bezügen ausreichend berücksichtigt werden (vgl. Kirchner et al. 2015, 197f.). Damit ist eine Mehrebenen-Analyse (Makro-, Meso- und Mikroebene) unumgänglich und eine alleinige Fokussierung auf Organisationen mit Vernachlässigung der Mikroebene eher hinderlich, wie sie der Neo-Institutionalismus nahelegt (vgl. Funder und Walden 2018, 54ff.).

Der organisationsoziologische Neo-Institutionalismus bietet sich als Forschungsansatz zur Analyse von Geschlechterverhältnissen dennoch an, weil er sowohl soziale als auch kulturelle Einbettungen von Organisationen thematisiert (vgl. Funder 2017, 313). Seine inhärente Abneigung zu einer expliziten Akteursperspektive (vgl. Funder 2017, 320; vgl. Amstutz et al. 2018b, 87) wird in der Studie aber bewusst missachtet und stattdessen wird der Neo-Institutionalismus mit einer Handlungstheorie bzw. dem Strukturationsansatz nach Giddens (Giddens 1988) zu einem Erklärungsmodell verbunden, um eine ausreichende Mikrofundierung im Verständnis der Geschlechterdifferenzen zu gewährleisten.

2.1 Sozialkonstruktivismus

Die Untersuchung basiert auf dem sozialkonstruktivistischen Prinzip, dass uns jede Wirklichkeit als sinnhaft gedeutet erscheint (vgl. Berger und Luckmann 1999, 21).3 Es wird unterstellt, dass sich soziale Strukturen und ein gemeinsames Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit aus Interaktionen von Personen und somit abhängig von einzelnen Individuen entwickeln, indem kohärente Typisierungen kognitiv gebildet und kommuniziert werden, die den Individuen dann als objektiv vorhanden erscheinen, obgleich sie de facto konstruiert worden sind (vgl. ebd., 64). Phänomene werden im sozialen Prozess kognitiv verdinglicht und erscheinen dadurch sinnhaft und objektiv – sie verwirklichen sich. Zur Verwirklichung bedarf es: 1. einer Sprache, um geteilte Bedeutungen zu generieren, 2. der Institutionalisierung, um normative Verbindlichkeit zu erzeugen, 3. der Legitimation, um Sinnkomplexe zu verbinden, und 4. der Sozialisation, um die Objektivationen auf andere Generationen zu transformieren (vgl. ebd., 69ff.; vgl. Miebach 2014, 363).

Eine Institutionalisierung beginnt, indem sich routinisierte Handlungsweisen habitualisieren (vgl. Berger und Luckmann 1999, 56f.), weil sie sich als erfolgreich erwiesen haben, ein bestimmtes gesellschaftliches Problem zu lösen. Dieses habitualisierte Handeln wird zusätzlich typisiert (vgl. ebd., 58f.), damit sich andere Mitglieder der Gesellschaft bewusst darauf beziehen können, so dass im Laufe der Zeit ein Kanon etablierter Handlungsweisen entsteht. Diese Handlungsweisen gelten dann als ausreichend institutionalisiert, wenn andere Personen sie zur Problemlösung anerkennen und sie wie selbstverständlich als gesichert und verlässlich („taken-for-granted“) anwenden.

Da die symbolische Sinnwelt als umfassende „Matrix aller gesellschaftlich objektivierten und subjektiv wirklichen Sinnhaftigkeit“ (ebd., 103) gilt, ordnet sie zugleich alle persönlichen Erfahrungen und legitimiert die institutionelle Ordnung, indem “sie ihrem objektivierten Sinn kognitive Gültigkeit zuschreibt.“ (ebd., 100) Diese Matrix internalisieren die nachfolgenden Generationen durch den Prozess der Sozialisation und übernehmen damit die institutionalisierten Wissensstrukturen und Weltbilder (vgl. ebd., 140f.). Der Sozialkonstruktivismus versucht auf diese Weise zu erklären, wie aus den routinemäßigen Handlungen von Individuen soziale Strukturen (Institutionen) im Sinne von Handlungsmuster werden und wie dieses konstruierte Wissen auf das Handeln wirkt.

2.2 Soziologischer Institutionalismus

2.2.1 Institutionen

Geschlecht wird hier als eine polymorphe Institution (vgl. Eberherr und Hofmann 2018, 44f.) angesehen, die die Handlungen der Individuen maßgeblich beeinflusst. Institutionen sind verbindliche und maßgebliche Regeln, die typische Handlungsmöglichkeiten als dauerhafte Orientierungspunkte sozialen Lebens festlegen und mit Schemata für Handlungen, Erkenntnisse und Emotionen ausstatten (vgl. Lawrence et al. 2011, 53). Für eine Institution ist nicht hinreichend, nur auf einzelne konkrete Handlungen zu verweisen (vgl. Weik 2011, 473), sondern sie besteht aus historisch entwickelten, strukturierten Handlungsanweisungen, die auf gefestigten sozialen Erwartungen beruhen, als objektiv abgesichert gelten und deshalb üblicherweise nicht hinterfragt werden (vgl. Funder und May 2014, 200). Sie erschaffen auf diese Weise eine gesellschaftliche Ordnung und artikulieren auch Machtverhältnisse (vgl. Eberherr und Hofmann 2018, 45), denn wer sich nicht an die gesetzte Erwartungshaltung einer Institution hält und stattdessen anders handelt, muss damit rechnen, nicht auf Zustimmung zu stoßen und dafür einen entsprechenden „Preis“ zu zahlen (vgl. Schmid 2018, 16).

Diese oder ähnlich plausible Definitionen von Institutionen haben den Nachteil, dass die verwendeten Begriffe sehr ungenau bestimmt sind und somit unter eine Institution fast alles subsumiert werden könnte. Diese Schwäche kann nicht durch einen raschen und unbekümmerten Wechsel zwischen Metaphern kompensiert werden (vgl. Alvesson et al. 2019, 211), sondern nur durch „schärfere“ Begriffe. In der Untersuchung wird deshalb dem Drei-Säulen-Modell der Institution von Scott gefolgt (vgl. Scott 2008, 50ff.) und unter einer Institution eine soziale Struktur verstanden, die Regeln vorschreibt, die sich aus drei verschiedenen Regelarten konstituieren: regulativen, normativen und kulturell-kognitiven Regeln.

Die Grundstruktur der regulativen Regeln basiert auf Verordnungen, Gesetze oder auch informellen Formen, denen aufgrund von Zweckmäßigkeit zwingend gefolgt wird, die soziales Handeln regulieren, die einer instrumentellen Logik folgen und bei Nichtbeachtung gesetzlich sanktioniert werden. Das Fundament der normativen Regeln sind dagegen Normen und Werte, die auf einer sozialen Verpflichtung beruhen, internalisierte und bindende Erwartungen ausdrücken, häufig unbewusst in Routinen umgesetzt werden, die einer Logik der Angemessenheit folgen und die bei Nichtbeachtung als moralisch beschämend angesehen werden. Die kulturell-kognitiven Regeln bauen auf konstitutive Schemata auf, die einem sozial geteilten Verstehen folgen, als kulturell verankert und gesichert gelten, den Rahmen einer Situation bestimmen (vgl. Wilkesmann 2009, 145), einer Logik des Vertrauens folgen, auf unhinterfragte, selbstverständliche Annahmen über durchzuführende Handlungen beruhen und bei Nichtbeachtung zu Konfusion und Unverständnis führen (vgl. Scott 2008, 51).

Obgleich die Regeln konzeptionell unterschieden werden, sind sie allesamt in unterschiedlichem Ausmaß in jeder Institution präsent und nur analytisch eindeutig trennbar (vgl. Nagel et al. 2017, 156). Häufig ist eine Regel leitend, wobei letztlich alle Aspekte kulturell-kognitiv in Form von Wissen verankert sein müssen.

2.2.2 Einstellungen

Einstellungen sind Bewertungen über andere Personen oder Gruppen und werden analytisch in Vorurteile (affektiv), Stereotype (kognitiv) und Diskriminierungen (effektiv) differenziert (vgl. Steffens und Ebert 2016, 14).

Vorurteile sind mit Gefühlen als affektive Komponente verbunden, drücken als Urteile negative oder positive Bewertungen von Personen aus (vgl. Förster 2009, 23) und führen entweder zu einer allgemeinen abwertenden, herabsetzenden Haltung gegenüber Personen (vgl. Krell et al. 2018, 23) oder zu einer Bevorzugung der eigenen Gruppe.

Bei Stereotypen handelt es sich um kognitiv verankerte Beschreibungen von Personen oder Gruppen, die besonders einfach und einprägsam sind und durch relevante Merkmale (wie soziale Rollen und Positionen, physische oder psychische Eigenschaften, Interessen) vereinfachend charakterisiert und kategorisiert werden (vgl. Steffens und Ebert 2016, 14; vgl. Krell et al. 2018, 21).

Stereotype sind sehr nützlich, weil sie im sozialen Alltag helfen, Personen aufgrund äußerer Merkmale rasch und „verlässlich“ einer Gruppe zuzuordnen, mit der bestimmte Verhaltenserwartungen verknüpft werden. Nachteilig ist diese automatische vereinfachende Zuordnung (vgl. Heilman 2012, 115), wenn mit ihr zugleich ungerechtfertigte soziale Ungleichheiten entstehen oder fixiert werden. So wird zum Beispiel eine geschlechtliche Segregation bei der Feuerwehr mit hegemonialer Männlichkeit erklärt, weil es besonderen Mutes oder einer gewissen erforderlichen Körperkraft bedarf, um ein „guter“ Feuerwehrmann zu sein (vgl. Horwath 2017, 126).

Die Geschlechterstereotypen als sozial anerkannte Überzeugungen sind interkulturell sehr ähnlich (vgl. Williams et al. 1999, 519f.) und die Einschätzung von Geschlechterunterschieden von unterschiedlichen Personen offenbart eher eine Unterschätzung von Unterschieden als eine Überschätzung (vgl. Swim 1994, 32). Frauen werden fast überall als fürsorglich, einfühlsam und verständnisvoll und Männer als selbstbewusst, unabhängig und konkurrierend beschrieben (vgl. Steffens und Ebert 2016, 14).

Neben ihrer deskriptiven Funktion zur Kategorisierung fungieren Stereotype auch normativ zur Rechtfertigung von Geschlechterdifferenzen, indem sie festlegen, wie sich Personen zu verhalten haben (vgl. ebd., 18). Männer sollten bestimmend, konsequent, dynamisch und eigenständig auftreten, um männlich zu sein. Frauen sollten dagegen hilfsbereit, sympathisch, liebenswürdig und sorgend auftreten, um weiblich zu sein.

Verletzt jemand das beschreibende Stereotyp so werden andere Personen durch die unerwarteten Verhaltensweisen lediglich irritiert. Werden dagegen vorschreibende Inhalte des Stereotyps nicht eingehalten, dann werden die Verhaltensweisen missbilligt. Wenn wesentliche Eigenschaften bei einer Person fehlen oder gar solche des anderen Geschlechtes nachweisbar sind und damit das Stereotyp verletzt wird, dann wird die Person meistens nicht gemocht, benachteiligt und im weiteren Fortkommen beeinträchtigt (vgl. Heilman 2001, 666f.).

Unter Diskriminierungen werden Handlungen verstanden, die auf Stereotype und Vorurteilen basieren und Personen entweder bevorzugen oder benachteiligen (vgl. Förster 2009, 25). Diskriminierungsverbote beruhen primär auf einem Differenzierungsverbot aufgrund formeller, normativer Gleichheit und weniger auf einem Dominierungsverbot aufgrund materieller Ungleichheit (vgl. Krell et al. 2018, 14).

Alle Einstellungen über den Unterschied oder die Gleichheit der Geschlechter wirken sich direkt oder indirekt auf Interessen und Präferenzen als auch auf Entscheidungen des Individuums zugunsten einer Handlung aus und sind deshalb beachtlich.

2.3 Organisationssoziologischer Neo-Institutionalismus

Aus einer neo-institutionalistischen Perspektive prägen Institutionen die Organisationen, weil sie immer in gesellschaftliche Institutionen eingebettet sind und durch Werte, Normen und Kultur beeinflusst werden (vgl. Funder und May 2014, 198). „Organisationen sind von ihrer Umwelt abgrenzbare soziale Gebilde, die über eine angebbare Anzahl an Mitgliedern verfügen und deren Interaktionen und Beziehungen arbeitsteilig auf die Erreichung eines definierten Ziels hin ausgerichtet sind.“ (Wilz 2010, 514) Sie bilden ein soziales System aus einem Geflecht aus Handlungen und konstituieren eine Struktur, die formelle und informelle Regeln setzt und dadurch Handlungsweisen institutionalisiert (vgl. Wilz 2015, 265).

Organisationen bedürfen Ressourcen, die sie aber nur erhalten, wenn sie gesellschaftlich legitimiert wurden (vgl. Ranftl 2017, 195) und sich nach verbindlichen Verordnungen, Normen und Werten richten (vgl. Funder und Walden 2018, 38f.). Manchmal werden dazu Rationalitätsfassaden aufgebaut, die darüber täuschen sollen, dass die gesellschaftlichen Erwartungen eigentlich nicht erfüllt werden, die zur Legitimation erforderlich sind. So ist die Entkoppelung von erwarteten Strukturen (formal erforderlich) und effizienten Strukturen (tatsächlich produktiv) eine geübte Strategie, wenn widersprüchliche Anforderungen an eine Organisation gestellt werden (vgl. Funder und May 2014, 206).

Mit dem Blick auf die Mesoebene der Organisation wird deutlich, wie in den Organisationen Geschlecht gezielt als Ressource eingesetzt werden kann, um Hierarchien und unfaire Arbeitsteilungen zu rechtfertigen (vgl. Wetterer 2002, 524). Gerade Organisationen, deren Effektivität und Effizienz auf formellen und informellen Regeln beruhen und die hierarchisch strukturiert sind, scheinen besonders geeignet zu sein, um ungerechtfertigte Handlungsmuster zu institutionalisieren (vgl. Rybnikova und Lang 2017, 241) und auch gegen Veränderungen zu schützen.

Obgleich Organisationen Hierarchisierungen gezielt schaffen und im Detail festlegen, unter welchen konkreten Bedingungen gearbeitet werden soll (vgl. Wilz 2010, 514), ist keinesfalls als selbstverständlich zu unterstellen, dass die Geschlechterfrage in Organisationen tatsächlich relevant ist. Denn es scheint vielmehr vom Kontext abzuhängen, ob Geschlechterunterschiede virulent werden oder nicht (vgl. Wilz 2013, 152). Organisationen könnten aus abstrakter Perspektive als geschlechtsneutral angesehen werden und damit als weder von Personen noch von gesellschaftlichen Strukturen abhängig (vgl. ebd., 155). Aus konkreter Perspektive mit Blick auf Personen und nicht nur auf Stelleninhabern könnte das Geschlecht dagegen als konstitutives Element der Prozesse in der Organisation aufgefasst werden, die die Ungerechtigkeit fördert (vgl. Acker 1990, 147).

Selbst wenn eine Geschlechterdifferenz für eine Organisation oder einen Prozess nicht immer relevant zu sein scheint, können Geschlechterfragen auf allen Ebenen bedeutsam werden (vgl. Wilz 2013, 156), denn in fast allen Organisationen herrschen unterschiedliche Möglichkeiten zur Macht- und Einflussgewinnung, zur sozialen Absicherung und zur Beeinflussung von Löhnen und Arbeitsbedingungen. Allerdings ist empirisch zu prüfen, ob Segregationen durch interne Faktoren wie einer gezielte Organisationsgestaltung oder informelle Wirkungen entstehen oder ob für den Effekt eher externe Einflussgrößen der Umwelt wie der Arbeitsmarkt verantwortlich sind.

2.4 Strukturationstheorie

2.4.1 Handeln und Handlung

Da die Handlungsebene der Individuen die primäre Analyseebene ist, wird eine geeignete Handlungstheorie benötigt. Die Frame-Selektions-Theorie (vgl. Esser 2018, 14ff.) wäre dazu durchaus angemessen gewesen, aber sie ist durch ihre Nähe zur rationalen Entscheidungstheorie weniger geeignet und bezüglich des Institutionalismus weniger gut anschlussfähig. Die Strukturationstheorie von Giddens (Giddens 1988) ist dagegen aufgrund ihrer wechselseitigen Konzeption zwischen Handlung und Struktur aussichtsreicher, die Zusammenhänge fruchtbar zu erläutern.

Handeln verändert etwas und drückt dadurch eine Macht aus, etwas gestalten zu können (vgl. ebd., 66). Handeln ist an ein intentional agierendes Individuum gebunden, das über die erforderliche Kompetenz sowie ausreichendes theoretisches und praktisches Vermögen verfügen muss (vgl. ebd., 36). Jede Form des zielorientierten, absichtsgeleiteten Handelns erfordert vom Handelnden eine Entscheidung, zwischen verschiedenen Handlungsweisen wählen zu müssen (vgl. Schmid 2018, 11). Deshalb wird bei absichtlichem Handeln ein autonomes Subjekt unterstellt, das bewusst entscheiden kann.

Handeln besteht nicht aus einer Akkumulation von ontologisch einzelnen Handlungen, sondern aus einem kontinuierlichen Strom des Handelns, der erst im Nachhinein temporal strukturiert wird (vgl. Leschziner 2013, 135). Was beim Handeln als eine Handlung gilt und was als eine andere, das principium individuationis, basiert auf einem reflexiven Prozess des Handelnden oder einer anderen Person. Erst im Nachhinein lässt sich ein Teil des Handlungsstroms individualisieren und die Frage stellen, ob die so festgelegte Handlung als automatisch oder absichtlich ausgeführt wurde und welche guten Gründe dafür angeführt werden können (vgl. Giddens 1988, 53f.).

Wenn jemand absichtlich handelt, um ein Ziel zu erreichen, dann treten sowohl beabsichtigte als auch unbeabsichtigte Konsequenzen auf oder solche, die sich erst sehr viel später zeigen (vgl. ebd., 61ff.). Deshalb ist es üblich, Handlung und Intention des Handelnden zu differenzieren, indem dasjenige, was tatsächlich getan wird, vom Beabsichtigten unterschieden wird (vgl. Frommann 2014, 45).

Handlungen können sich vielfältig auswirken: sie können erfolgreich sein oder nicht, sie können radikal verändern oder bewahren, sie sind manchmal strategisch wohlüberlegt, vollständig routinemäßig oder massiv emotional aufgeladen, sie können das Resultat ausgehandelter Kompromisse oder machtvoller Einzelentscheidungen sein, und unbeabsichtigte schwere und dauernde Konsequenzen haben.

Was Handlungen auszeichnet, ist ihre Intentionalität und ihre Anstrengung, etwas zu erreichen (vgl. Emirbayer und Mische 1998, 973). Sie sind auf Zukünftiges gerichtet und können dabei auf bewusste Veränderungen oder auf die automatische und habituelle Bewältigung von Situationen gerichtet sein. Handeln ist eingebettet in einen biographischen, situativen und interaktiven Handlungszusammenhang und wird als zeitlich konstruierte Auseinandersetzung eines Handelnden mit seiner strukturierten Umwelt verstanden, so dass sich immer ein zeitlicher und relationaler Kontext einer Handlung nachweisen lässt (vgl. ebd., 970).

Die Handelnden legen ihrer Handlung einen subjektiven Sinn bei, wobei es zum Verständnis der Handlung nicht ausreicht, nur diesen subjektiven Sinn zu verstehen. Der Begriff „Handlung“ wird nicht auf den interpretativen Kontext eingeschränkt, sondern jede Handlung wird immer von einem Akteur unter bestimmten Rahmenbedingungen und durch Gebrauch bestimmter Ressourcen ausgeführt, die den Akteur einerseits einschränken und andererseits in seinen Handlungsmöglichkeiten durch geeignete Instrumente oder Techniken erweitern.

2.4.2 Dual-Prozess-Modelle

Jede Handlung enthält einen automatischen bzw. routinemäßigen und einen vollständig durchdachten bzw. absichtlichen Anteil, die analytisch in zwei Idealtypen trennbar sind. Die automatisch ausgeführten Handlungen überwiegen im Alltag bei weitem. Sie haben sich im Laufe der Zeit als erfolgreiche Routinen herausgebildet, stabilisieren die soziale Ordnung und entlasten Personen von erneuten Entscheidungen. Diese Routinen werden in der Regel unbemerkt bzw. unbewusst getätigt, aber sie können die Aufmerksamkeit des Handelnden auf sich ziehen, wenn sie nicht zum Erfolg führen, so dass sich ein Handelnder bewusst und reflektierend mit dem unbewältigten Problem auseinandersetzt.

Fraglich ist, wie „unbewusste“ Handlungen und absichtliche Handlungen dennoch vereint konzipiert werden können. Dazu eignen sich Dual-Prozess-Modelle. Die Dual-Prozess-Modelle formulieren einen allgemeinen kognitiven Rahmen, der dichotom von zwei Typen der Erkenntnisse, des Lernens und des Gedächtnisses begrenzt wird (vgl. Lizardo et al. 2016, 289). Der Typ I ist praktisch, verkörpert, implizit, langsam erlernbar, prozedural, assoziativ, impulsiv und automatisch, während der Typ II konzeptuell, symbolisch, explizit, schnell erlernbar, deklarativ, regel-basiert, reflexiv und kontrolliert ist (vgl. ebd., 294). Das Gedächtnis kann dementsprechend idealtypisch in ein explizites bzw. deklaratives (Typ II) und ein implizites bzw. prozedurales Gedächtnis (Typ I) eingeteilt werden. Das deklarative Gedächtnis erfordert eine bewusste Erinnerung als semantisches oder episodisches Gedächtnis. Das prozedurale Gedächtnis umfasst dagegen praktisches Wissen, Priming, Konditionierung und Formen des nicht-assoziativen Lernens (vgl. Vila-Henniger 2014, 240).

Im soziologischen Kontext wird die dichotome Unterscheidung der beiden Typen häufig (fahrlässig) verwendet, um den Wechsel von sozialen Rollen oder den praktischen Vollzug von unterschiedlichen kontextuellen Anforderungen begrifflich zu erfassen. So werden zum Beispiel Handlungen als eher automatisch gemäß Typ I oder als mehr absichtlich gemäß Typ II klassifiziert und mit deren Merkmalen verbunden (vgl. Leschziner 2018, 10). Beide Typen arbeiten aber nicht exklusiv, sondern parallel miteinander (vgl. Lizardo et al. 2016, 296; vgl. Leschziner 2018, 3), wobei Beweggründe für Handlungen fast immer bewusst sind, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß (vgl. Leschziner 2018, 9).4 Für die Strukturierung von Handlungen eignen sich nicht nur die beiden Extreme einer quasi automatischen und einer reflektierten absichtlichen Handlung, sondern es ist das gesamte Kontinuum zwischen beiden Extremen verfügbar.

Die Dual-Prozess-Modelle beanspruchen für sich, den Prozess der Enkulturation dadurch zu erklären, dass kulturelle Muster durch Lernen internalisiert werden und sich dann auf Handlungen und Erkenntnisse auswirken (s. Kap. 2.1). Internalisierung wird somit als Enkodierung kulturellen Wissens in das Langzeitgedächtnis interpretiert (vgl. Lizardo et al. 2016, 292). Das Erwerben einer Gewohnheit basiert immer auf beiden Arten des Gedächtnisses (vgl. Vila-Henniger 2014, 240). Aus dem prozeduralen Gedächtnis entwickeln sich zwar Dispositionen, Präferenzen oder Gewohnheiten, aber erst durch deklaratives Wissen wird es für uns verfügbar – und kann in Interviews5 zur Kenntnis gebracht werden (vgl. ebd., 254).

Mit dem Dual-Prozess-Modell ist somit gut erklärbar, wie erlernte Stereotype (als Institutionen) die Präferenzen und Gewohnheiten der Individuen prägen.

2.4.3 „Institutional Entrepeneurship“ und „Institutional Work“

Da Institutionen auch gestaltbar sind (vgl. Kirchner et al. 2015, 196), entsteht das „Paradox des eingebetteten Handelns“ im Institutionalismus: Einerseits akzeptiert ein Handelnder eine Institution als gesichert und lässt keine Alternativen zu und andererseits verändern sich Institutionen durch Handeln (vgl. Weik 2011, 46; vgl. Rybnikova und Lang 2017, 247).

Veränderungen oder sogar eine neue Form einer Institution zu bewirken, ist aus einer institutionellen Perspektive kaum zu begründen, ohne auf die gezielten Eingriffe von Handelnden zurückzugreifen (vgl. Hwang und Colyvas 2011, 62; vgl. Tracey et al. 2011, 62). Dazu wurden die Modelle eines „Institutional Entrepeneurs“ oder der „Institutional Work“ entwickelt, die beide ein autonom handelndes Subjekt unterstellen, das über die erforderliche Macht verfügt, Institutionen zu verändern (vgl. Amstutz et al. 2018b, 96).6 Die zu bewirkenden Effekte beruhen manchmal nicht allein auf dem zielgerichteten Handeln einzelner Personen, sondern sie könnten auch von vielen Handelnden zugleich verursacht worden sein oder es könnten sich auch um nicht-intendierte Konsequenzen von „unbeteiligten“ Handelnden oder um unerwartet Folgen nicht-linearer Prozesse handeln (vgl. Lawrence et al. 2011, 55).

Von einem „institutionellen Entrepeneur“ wird erwartet, dass der Handelnde gezielt auf die Veränderung der Institution einwirkt (vgl. Beunen und Patterson 2019, 19) und dabei seine Macht strategisch und mikropolitisch sinnvoll einsetzt (vgl. Weik 2011, 466). Um als Entrepeneur eine neue institutionelle Form zu etablieren, sind Erneuerungen auf allen drei analytischen Ebenen anzuregen. Auf der Mikroeben müsste der Entrepeneur eine Gelegenheit erkennen, ein Problem unter neuen Gesichtspunkten zu rahmen und dafür eine neue Lösung anzubieten. Auf der Mesoebene müsste der Entrepeneur dann eine organisationale Vorlage entwickeln und theoretisch begründen, warum gerade sie zur Lösung geeignet ist. Auf der Makroebene müsste die neue Form durch geeignete Diskurse und in Übereinstimmung mit den verantwortlichen (machtvollen) Akteuren legitimiert werden (vgl. Tracey et al 2011, 61). Bei diesem Vorgehen sind unbedingt die vorhandenen Logiken (Machtstrukturen, Symbole, Sprache) einer spezifischen Institution zu berücksichtigen, denn sonst würde die Legitimation der Erneuerung scheitern und bliebe erfolglos (vgl. ebd., 62).

„Institutional Work“ ist definiert als zielgerichtete Handlung von Individuen und Organisationen, um Institutionen zu entwickeln, zu erhalten oder zu zerstören (vgl. Lawrence et al. 2013, 1024). Mit ihr wird versucht, die aktive Rolle der Individuen zu betonen (vgl. Rybnikova und Lang 2017, 249), die zur Neuentwicklung, zum Erhalt und für Veränderungen von Institutionen maßgeblich sind (vgl. Lawrence et al. 2011, 53f.), wobei sie sich explizit auf Berger und Luckmann beziehen, aber zusätzlich noch eine biographische Perspektive der Individuen empfehlen.

Bisher ist das Handlungsverständnis beider Ansätze wenig ergiebig, weil es die Beschränkungen durch materielle Gegebenheiten (Ressourcen, Instrumente) oder moralische Bindungen oder verantwortliche Entscheidungen unberücksichtigt lässt (vgl. Lawrence et al. 2013, 102f.), so dass in der vorliegenden Untersuchung auf die Strukturationstheorie von Giddens Bezug genommen wird.

2.4.4 Strukturierung und Kontextualisierung

Die Strukturationstheorie, wie sie Anthony Giddens ursprünglich formulierte (Giddens 1988), wird nicht in nuce übernommen, sondern nur insoweit sie die Rekursivität von Handeln und Struktur und die analytisch entwickelten Formen der Reproduktion betont. Ansonsten wird sie an genannten Entwicklungen der kognitiven Psychologie und den Neo-Institutionalismus adaptiert.

Soziale Systeme bestehen aus wiederkehrenden Handlungen, in denen sich Handelnde aufeinander beziehen (vgl. Giddens 1988, 38f.; vgl. Frommann 2014, 30). Handlungen und Strukturen, die die soziale Ordnung festlegen, beziehen sich ständig rekursiv aufeinander (vgl. Giddens 1988, 52), so dass Handlungen direkt von Strukturen abhängen und sich Strukturen erst durch Handlungen konstituieren (vgl. ebd., 70). Beide sind nur analytisch trennbar, indem entweder Handlung oder Struktur als unveränderlich gedacht wird (ceteris paribus) und dann die andere Seite moduliert wird (vgl. ebd., 83).

Es handelt sich bei einer Struktur um ein Moment der institutionellen Ordnung und zugleich um eine Vermittlungsebene, zwischen Handlung und gesellschaftlicher Institution. Gerade die Vermittlungsebene zwischen Struktur und Handlung, die die sogenannten Modalitäten (interpretatives Schema, Fazilität, Norm) (vgl. ebd., 81) enthalten, ist von besonderem Interesse, denn gerade diese Modalitäten werden von kompetenten Akteuren unterschiedlich beachtet. Von der Strukturseite gesehen, sind die Modalitäten Anwendungsformen der Struktur und kontextualisieren. Von der Seite des konkreten Handelns gesehen, sind die Modalitäten als verallgemeinernde Typisierungen zu betrachten, die durch Abstraktion entstehen und strukturieren (vgl. Frommann 2014, 69).

Der rekursive Prozess besteht somit aus den beiden Teilen der Strukturierung und der Kontextualisierung. Handlungen strukturieren (Herrschaft- oder Wissensstrukturen) und Strukturen kontextualisieren, indem sie die Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Ordnung vorgeben und dabei bewusst oder unbewusst von den Handelnden passend zur Situation angewendet werden (vgl. ebd., 64). Während Handeln kontextgebunden und indexikal ist, sind Strukturen aufgrund von Abstraktionen kontextfrei und nicht indexikal (vgl. Hauptmann 2012, 75).

Strukturen bestehen aus konstitutiven und regulativen Regeln sowie allokativen und autoritativen Ressourcen (vgl. Giddens 1988, 45). Konstitutive Regeln wirken institutionell als Weltbilder und als symbolische Ordnungen. Sie gelten als Deutungsschema und schaffen Bedeutungen, die als Sinn kommuniziert (vermittelt) werden. Im Gegensatz dazu schaffen regulative Regeln eine legitime Ordnung mit rechtlichen Institutionen, die auf moralischen Prinzipien basieren und dadurch Sitte, Gebräuche, Gesetze und Verordnungen festlegen. Diese Regularien werden durch moralische Bindungen, Erziehung, Sozialisation und Sanktionen im sozialen Handeln vermittelt (vgl. ebd., 81f.).

Ressourcen statten Personen mit den erforderlichen (Macht)Mitteln aus, um Handlungen gestaltend zu ermöglichen. Von Ressourcen wird dann gesprochen, wenn sie Handlungsmöglichkeiten schaffen oder erweitern, die ohne die Ressourcen nicht verfügbar wären.

Allokative Ressourcen wie Geldmittel, Rohstoffe, Techniken können in Abhängigkeit von ökonomischen und sonstigen materiellen Abhängigkeiten nur mobilisiert werden, wenn die dafür zuständigen Institutionen zustimmen. Autoritative Ressourcen wie Planungsinstrumente, Arbeitsorganisation, Verwaltungsapparate werden in Abhängigkeit von der politischen Herrschaftsordnung mobilisiert und vermitteln die erforderliche Macht über andere Personen.

3. Empirische Analyse der Ärzteschaft

In der Studie soll durch eine Sekundäranalyse empirisch überprüft werden, ob die zunehmende Feminisierung der Ärzteschaft in den letzten Jahrzehnten auch dazu führte, dass sich die Verteilung der Geschlechter in der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und den leitenden stationären Positionen in den einzelnen Fachrichtungen änderte. Es werden die beiden Hypothesen aufgestellt, dass sich trotz der Feminisierung die relativen Anteile der Ärztinnen in den einzelnen Fachgebieten nicht geändert haben (horizontale Segregation) und dass der relative Anteil der Ärztinnen in leitenden Positionen (vertikale Segregation) nicht zugenommen hat.

3.1 Methode

3.1.1 Daten der Bundesärztekammer

Jede Person, die zur Ausübung der Heilkunde zugelassen ist (Approbation), ist Zwangsmitglied der zuständigen Landesärztekammer, die jährlich den aktuellen Status der Mitglieder im Sinne einer Vollerhebung erfragt, so dass die erhobenen Daten der Landesärztekammern als valide und verlässlich gelten. Sie werden von der Bundesärztekammer über alle Bundesländer hinweg aggregiert und als „Ärztestatistik“ jährlich veröffentlicht.7 Sie sind die Basis für die vorliegende Sekundäranalyse.

Die veröffentlichten Daten der Bundesärztekammer von 1998 bis 2019 wurden nicht jährlich, sondern in jeweils drei Jahresabständen ausgewertet, weil sehr kurzfristige Veränderungen äußerst unwahrscheinlich sind. Die Daten der Bundesärztekammer sind in Tabellen aufgeführt, die die absolute Anzahl der gesamten berufstätigen Ärzt*innen (als Tabelle 3 der Statistik der Bundesärztekammer) und die der Ärztinnen (als Tabelle 4 der Statistik der Bundesärztekammer) für alle genannten Fachbereiche enthalten. In den Tabellen sind die Merkmale gesondert aufgeführt, ob die Ärzt*innen im ambulanten oder stationären Bereich tätig sind und ob sie im stationären Bereich eine leitende Funktion einnehmen.

Von allen berufstätigen Ärzten wurden nur diejenigen ausgewählt, die in speziellen Fachbereichen (außer Allgemeinmedizin) beschäftigt waren, die mit der unmittelbaren Patientenversorgung betraut sind (klinische Fächer) und deren Anzahl im Jahr 2019 mindestens 5000 Ärzte im Fachgebiet betrug. Ausgeschlossen wurden zum Beispiel die Fachbereiche: Anatomie, Gerichtsmedizin oder Laboratoriumsmedizin, die allesamt weniger als 5 Prozent aller Ärzt*innen umfassten. Insgesamt wurden 12 klinische Fachbereiche ausgewählt: Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren-(HNO)-Heilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin (Kinderheilkunde), Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Radiologie und Urologie.

3.1.2 Bearbeitung und Analyse

Da sich während des Untersuchungszeitraumes die Weiterbildungsordnungen der Ärztekammern geändert hatten, wurden die Fachgebiete „Nervenheilkunde“ und „Neurologie“ unter Letzterem zusammengefasst; die operativen Fächer „Chirurgie“ und „Orthopädie“ wurden unter „Chirurgie“ subsumiert, weil die Orthopädie mit der Unfallchirurgie „fusionierte“ und die Unfallchirurgie als Teil der Chirurgie in die Auswertung einging; die „Diagnostische Radiologie“ wurde zur „Radiologie“ gezählt; und die „Psychiatrie und Psychotherapie“ wurden zur „Psychiatrie“ hinzugefügt.

Es wurden zunächst die absoluten Werte analysiert und der Anteil der Ärzte durch Differenz berechnet. Danach wurden die relativen Geschlechtsanteile für die einzelnen 12 Fachbereiche für jedes untersuchte Jahr berechnet. Eine Segregation in Abhängigkeit vom Fachgebiet zeichnet sich dadurch aus, dass die Anteile der Geschlechter innerhalb eines Fachbereichs anders verteilt sind als in der Grundgesamt der Ärzteschaft. Eine Segregation würde also nicht vorliegen, wenn sich in jedem Fachgebiet derselbe Anteil an Ärztinnen nachweisen ließ.

Alle Daten wurden chronologisch abgebildet, so dass eine Übersicht der präferierten Fachbereiche der Geschlechter im Zeitverlauf gewonnen werden kann. Die gesamte Auswertung einschließlich der graphischen Darstellung wurde mit der Software SPSS (Version 21) vorgenommen.

3.2 Ergebnisse

3.2.1 Verteilung der Geschlechter in der Ärzteschaft

Die Zahl aller berufstätigen Ärzt*innen hat sich kontinuierlich von 92.806 im Jahr 1960, auf 287.032 im Jahr 1998 (Untersuchungsbeginn) und auf 402.119 im Jahr 2019 (Untersuchungsende) vervierfacht. Im Jahr 1998 betrug der weibliche Anteil mit 104.490 Ärztinnen nur 36,4 %, im Jahr 2009 bereits 42,2 % und im Jahr 2019 47,6 % in der gesamten berufstätigen Ärzteschaft.

Die Zahl der ambulant- und stationär-tätigen Ärzt*innen der Untersuchungspopulation nahm kontinuierlich zu, während die Zahl der leitenden Positionen im Untersuchungsintervall nur unwesentlich von 11.703 auf 14.066 anstieg (Abb. 1). Der Anteil der leitenden Tätigkeiten im Krankenhaus nahm insgesamt von 19,8 % auf 13,6 % ab.

Die absolute Zunahme an beschäftigten Ärzt*innen ging zusätzlich mit einem erhöhten Anteil an Ärztinnen einher. Sowohl im ambulanten (von 29,5 % auf 42,9 %) als auch im stationären Bereich (von 27,0 % auf 40,6 %) stieg der weibliche Anteil kontinuierlich und deutlich an (Abb. 2). Der weibliche Anteil leitender Positionen erhöhte sich nicht gleichermaßen, sondern nur mäßig von 8,5 % auf 13,0 %.

3.2.2 Ambulante und stationäre Segregation der Ärzteschaft

In allen Fachgebieten stieg die Zahl der ambulant-tätigen Ärzt*innen im Untersuchungszeitraum geringgradig an, wobei sie in der Inneren Medizin und der Psychiatrie am stärksten zunahm (Abb. 3).

Der Anteil der ambulant-tätigen Ärztinnen unterschied sich deutlich zwischen den Fachgebieten als Ausdruck einer Segregation innerhalb der Fachgebiete (Abb. 4), denn der Anteil müsste bei einer Gleichverteilung der Geschlechter den Durchschnittswerten in Abbildung 2 entsprechen. Der Anteil stieg in allen Fachgebieten kontinuierlich an, weil alle Gebiete zunehmend von Ärztinnen besetzt wurden. Da die meisten Kurven parallel zueinander verlaufen, haben sich die Präferenzen der Ärztinnen für die Fächer nicht geändert. Lediglich in der Gynäkologie wurden Ärztinnen häufiger und in der Anästhesie seltener ambulant tätig.

Im stationären Bereich stieg die Zahl der Ärzt*innen ebenfalls kontinuierlich an, wobei der Anstieg besonders stark in den großen Fachgebieten (Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie) war (Abb. 5).

In den kleineren Fachbereichen war eine Zunahme der Psychiatrie/Psychotherapie auffällig. Im stationären Fachbereich findet sich eine ausgeprägte Segregation (Abb. 6). Die großen Fachgebiete wie Innere Medizin und besonders die Chirurgie wurden gemieden, während die kleineren Fachgebiete bevorzugt wurden. Die Kurven verlaufen weitgehend parallel, so dass sich die Präferenzen zwischen den Fachgebieten kaum geändert haben. Die Anästhesie hat an Attraktivität verloren, weil sie keinen Anstieg wie alle anderen Fachgebiete zeigt. Besonders präferiert wurde die Gynäkologie, deren Anteil von 35,4 % auf 67,1 % sehr stark zunahm.

3.2.3 Vertikale Segregation der Ärzteschaft

Die Anzahl der leitenden Positionen nahm nur in den großen Fachgebieten der Inneren Medizin und Chirurgie zu, weil sich durch die kontinuierliche Spezialisierung einige Subdisziplinen abspalteten und dadurch zusätzlich leitende Positionen erforderlich wurden (Abb. 7). In den anderen Fachgebieten waren die leitenden Positionen weitgehend konstant, weil sich die Anzahl der Kliniken nicht änderte.

Die Besetzung leitender Positionen mit Ärztinnen entspricht in keinem Fachgebiet dem relativen Anteil der stationär-tätigen Ärztinnen (Abb. 8). Zwischen den Fachgebieten sind extreme Differenzen nachweisbar. Die operativen Fächer (Chirurgie, Urologie, Augenheilkunde [stationär nur komplexe Operationen]) wurden selten von Ärztinnen geleitet. In Kliniken der Dermatologie, Psychiatrie, Gynäkologie und Kinderheilkunde waren Ärztinnen in leitenden Positionen zwar häufiger, aber im Vergleich zu Ärzten deutlich unterrepräsentiert (weniger als die Hälfte).

3.3 Studienlage

Eine horizontale und vertikale Segregation der Geschlechter ist in der Deutschen Ärzteschaft eindeutig nachweisbar und hat sich in ihrer Ausprägung in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verändert. Junge Ärztinnen wählten beispielsweise als Fachgebiete bevorzugt die Anästhesiologie (9,6 % vs. 5,4 %), Kinderheilkunde (6,3 % vs. 4,6 %) und Frauenheilkunde (9,6 % vs. 1,7 %), während Ärzte eher zu chirurgischen Fachgebieten neigten (4,6 % vs. 22,8 %) (vgl. Buddeberg-Fischer et al. 2008, 107).

Abbildung 8 Anteil der leitend-tätigen Ärztinnen in Abhängigkeit vom Fachgebiet

Sehr intensiv ausgewertet und publiziert wurde das Forschungsvorhaben „Karriereverläufe von Ärztinnen und Ärzte in der fachärztlichen Weiterbildung“ („Karmed“), die bevorzugt quantitative aber auch qualitative Verfahren einsetzten (vgl. Rothe et al. 2012). Die Präferenzen des männlichen Geschlechts für die Chirurgie (14,4 % vs. 6,9 %) und Urologie (4,4 % vs. 1,6 %) waren in der Karmed-Studie bereits am Ende des Studiums nachweisbar. Ärztinnen bevorzugten dagegen die Frauenheilkunde (10,6 % vs. 2,1 %), die Dermatologie (3,4 % vs. 0,6 %) und die Kinderheilkunde (13,1 % vs. 5,6 %) (vgl. van den Bussche et al. 2013, 153). Die Anästhesiologie wurde von beiden Geschlechtern gleichermaßen gewählt (10,6 % vs. 10,0 %). Damit entsprechen die erhobenen Präferenzen in der Karmed-Studie den bundesweit nachgewiesenen Ergebnissen.

Insgesamt entscheiden sich demnach durchgehend mehr Ärzte für Chirurgie, Orthopädie und Urologie und mehr Ärztinnen für Anästhesie, Kinderheilkunde und Gynäkologie (vgl. Aßmann et al. 2008, 81f.; vgl. Stiller 2008, 151; Buddeberg-Fischer et al. 2010, 46f.; vgl. Gensch 2010, 129; vgl. Hohner et al. 2010, 143; vgl. Gedrose et al. 2011, 1244; vgl. Gibis et al. 2013, 26).

Die horizontale Segregation, die Entscheidung zugunsten bestimmter Fachgebiete, wurde nach der Zulassung von Frauen zum Medizinstudium zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ein „natürliches“ Phänomen betrachtet, weil Frauen für bestimmte Fachgebiete „von Natur aus“ prädestiniert zu sein schienen. Da Frauen sich nach traditionellem Stereotyp um die Kinder zu kümmern hätten, war die Kinderheilkunde quasi ihr „natürliches“ Terrain. So war bereits 1935 die Kinderheilkunde eine „natürliche“ Domäne der Ärztinnen, denn sie wurde damals von fast der Hälfte (43,4 %) aller Ärztinnen ausgeübt (vgl. Wetterer 2002, 465). Da die Kinderheilkunde damals auch nur ein geringes Prestige aufwies und keine besondere Karriere im Krankenhaus ermöglichte (vgl. ebd., 467), wurde diese Entscheidung von den Ärzten begrüßt, die somit keine Konkurrenz befürchten mussten.

In der Frauenheilkunde war erst in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Zunahme des weiblichen Anteils erkennbar. Historisch wurde die Frauenheilkunde zunächst ausschließlich von Frauen wahrgenommen, weil sie auf die Geburtshilfe beschränkt war (Hebammen). Frauenärzt*innen traten erst im 19. Jahrhundert durch eine zunehmende Spezialisierung in Erscheinung, nämlich als versierte Operateur*innen zur operativen Therapie von gynäkologischen Erkrankungen. Da die Gynäkologie als operatives Fachgebiet zur männlichen Domäne gehörte, wählten 1935 nur 13,7 % der Ärztinnen die Gynäkologie als geeignetes Fachgebiet (vgl. ebd., 465). Erst durch eine Veränderung des Geschlechterstereotyps („der Frauenkörper gehört den Frauen gehört“) und durch den zunehmenden Anteil nicht-operativer Tätigkeiten (Reproduktionsmedizin) stieg der Anteil an Ärztinnen deutlich an (vgl. Buddeberg-Fischer 2003, 234f.).

Für die Anästhesiologie sprach vor 20 Jahren, dass sie aufgrund ihres weiten medizinischen Spektrums ähnlich hoch angesehen war wie die Chirurgie (vgl. Buddeberg-Fischer et al. 2008, 112). Die Aufstiegschancen waren damals gut und die Teilzeitbeschäftigung in der Regel kein Problem. Allerdings verlor das Fachgebiet an Attraktivität, weil sich Anästhesist*innen nur sehr beschränkt niederlassen können und fast ausschließlich in nicht-selbständiger Tätigkeit an Krankenhäuser oder Operationsbetriebe gebunden sind. Dort führte die zunehmende Verdichtung der Tätigkeiten, verstärkt durch regelmäßige Bereitschaftsdienste in den Krankenhäusern oder Schichtdiensten auf den Intensivstationen, zu einer erhöhten Arbeitsbelastung, so dass Ärztinnen dieser zunehmend auswichen.

Insgesamt wünschen Ärztinnen eher die Niederlassung als Fachärztin oder streben eine Position als Oberärztin im Krankenhaus an, während Ärzte eher Karriereorientiert sind und Chefärzte werden wollen (vgl. Stiller 2008, 153; Buddeberg-Fischer et al. 2010, 46f.; vgl. Gensch 2010, 130; vgl. Hancke at al. 2011, A2152; vgl. Hanika 2015, 55f.). In der „Karmed“-Studie bestand bezüglich des Niederlassungswunsches kein Unterschied zwischen den Geschlechtern (vgl. Gedrose et al. 2012, 1243). Bei den Karrieren im Krankenhaus wollten dagegen mehr Ärzte Oberarzt (38,9 % vs. 26,7 %) oder auch Chefarzt (11,9 % vs. 2,2 %) werden als Ärztinnen. Insgesamt haben Ärztinnen am Ende des Medizinstudiums weniger Vertrauen in ihr Karrierepotential (vgl. Gensch 2010, 130) und verändern ihre gewählten Einstellungen auch im zweiten Weiterbildungsjahr nicht wesentlich (vgl. Birck et al. 2014, 2176), so dass eine vertikale Segregation die Folge ist.

Eine Auswertung der Krankenhausstatistik der Landesärztekammer Hessen von 1998 bis 2008 bestätigte bei einer zunehmende Frauenquote in allen Fachgebieten die weiterhin bestehende horizontale Segregation (vgl. Kuhlmann und Larsen 2012, 222). Die Anteile in der Anästhesie (39 %) und Neurologie (28 %) hatten sich nicht verändert. Die in der Psychiatrie hatten sich vermindert (45 % auf 40 %) und die in der Chirurgie (9% auf 16 %), Inneren Medizin (16 % auf 27 %) und Kinderheilkunde (29 % auf 40 %) hatten sich erhöht. Der Anteil in der Frauenheilkunde hatte sich sogar verdoppelt von 24 % auf 48 % (vgl. ebd., 223).

Außerdem erhöhten sich die Quoten der Teilzeitbeschäftigung in allen Fachbereichen, aber bei Ärztinnen stärker als bei Ärzten (vgl. ebd., 224f.). Die zunehmende absolute Zahl an Ärzt*innen entsprach aber nicht den Stellenzahlen in den Kliniken, weil einige Fachgebiete wie die Anästhesiologie besonders viele Teilzeitstellen (51 %) aufwiesen. Insgesamt schwankte die Frauenteilzeitquote in den einzelnen Fachbereichen von 23 % bis 51 %, während die Männerteilzeitquote nur 2 % bis 18 % betrug (vgl. ebd., 224f.).

Der Anteil an Ärztinnen in höheren Positionen war auch in Hessen weiterhin deutlich geringer als der der Ärzte, mit einer Männerdomäne in der Chirurgie (vgl. ebd., 226). Insgesamt scheint sich aber in der Frauenheilkunde eine deutliche Zunahme der weiblichen Entscheidungsmacht zu entwickeln (vgl. ebd., 228).

4. Geschlechtersegregation

Die seit Jahrzehnten bestehende geschlechtliche Segregation der Ärzteschaft in den unterschiedlichen ambulanten und stationären Fachbereichen ist unverändert nachweisbar und wird selbst durch die zunehmende Feminisierung wenig tangiert. Dieser Tatbestand verwundert, weil von der akademisch gebildeten Ärzteschaft eigentlich zu erwarten gewesen wäre, dass sie eine aufgeklärte Gleichstellung beider Geschlechter vertritt – in Theorie und Praxis. Die weit verbreiteten Gleichheitsvorstellungen der Handelnden und ihre damit verknüpften normativen Selbstansprüche scheinen im Widerspruch zu stehen mit den tatsächlich gelebten Mustern und ungleichen Lebensverläufen von Ärztinnen und Ärzten (vgl. Speck 2019, 67), so dass eine deutliche Widersprüchlichkeit zwischen normativen Egalitätsforderungen und inkorporierten Geschlechtervorstellungen unverkennbar ist (vgl. Ranftl 2017, 197). Ob diese Widersprüchlichkeit rechtfertigt, bereits von einer „Paradoxie der Gleichheit“ zu sprechen (vgl. Speck 2019, 66f.), oder ob es nachvollziehbare Gründe für die gewählten Handlungsweisen in der Ärzteschaft gibt, soll nun auf allen drei Ebenen evaluiert werden, indem die in der Literatur verfügbaren Gründe analysiert werden.

4.1 Institutionelle Ebene

4.1.1 Geschlecht als Institution

Geschlecht ist eine polymorphe Institution, die sich in allen Säulen auswirkt – auf die geschlechtliche Arbeitsteilung, Arbeitszeitregelungen, Geschlechterpolitik, rechtliche Regelungen oder öffentliche Kinderbetreuung (vgl. Heintz 1998, 78; vgl. Nentwich und Kelan 2014, 125). Sie agiert als historisch etablierte Institution und als „tragende Säule der Gesellschaft“ allerdings außerordentlich träge auf Veränderungen, denn die Geschlechterordnung soll den Individuen einerseits Sicherheit und Orientierung vermitteln und andererseits die gesellschaftliche Ordnung stabilisieren, auch wenn dadurch Ansichten reproduziert und verstärkt werden, die eine geschlechtliche Ungleichheit fördern und zum Beispiel Männern in Frauenberufen besonders leicht Vorteile sichern (vgl. Gildemeister 2010, 142). Es wundert deshalb nicht, dass die seit Jahrzehnten geäußerte massive Kritik über die Gleichstellung der Geschlechter die Geschlechterdifferenzen kaum erodierte (vgl. Funder und Walden 2018, 53).

Nach dem hier verwendeten Säulen-Modell der Institution nach Scott wird verständlich, dass die erreichte Gleichstellung in der regulativen Säule nicht zwangsläufig eine Implementierung in den anderen Säulen bedeutet. Die Gleichstellung verträgt sich ohne weiteres mit einer kulturell-kognitiven Ungleichheit, die sich durch deren präskriptive Wirkung auch auf die normative Säule auswirkt. Damit erweist sich Geschlecht in ihrer Vielgestaltigkeit zwar als widersprüchlich (vgl. Funder 2018, 311), aber dennoch als sozial stabilisierend und handlungsregulierend. Eine langfristige Veränderung der Institution wäre deshalb nicht allein durch Quoten (regulativ) oder publizierte Leitbilder (normativ), sondern nur durch ergänzendes Umdenken der heterosexuellen, zweigeschlechtlichen Ordnung und Restrukturierung der dichotomen Begrifflichkeit (kulturell-kognitiv) zu erwarten (vgl. ebd., 316). Was zusätzlich voraussetzt, dass diese Veränderungen tatsächlich von der (Mehrheit der) Gesellschaft angestrebt werden.

4.1.2 Geschlechterstereotype

Geschlechterstereotype umfassen das akzeptierte Verständnis über die typischen Eigenschaften von Frauen und Männern und wirken sowohl deskriptiv als auch präskriptiv (vgl. Eckes 2010, 178). Im Stereotyp der Frau wird der Gemeinschaftssinn als vorherrschendes Merkmal angesehen, das sich sehr vielfältig äußern kann: 1. in der Sorge für andere als gütig, mitfühlend und rücksichtsvoll; 2. in der Zugehörigkeit als warm, freundlich und behilflich; 3. in der Ehrerbietung als gehorsam, respektvoll und bescheiden; und 4. in der gefühlsbetonten Empfindlichkeit als einfühlsam, intuitiv und verständnisvoll (vgl. Heilman 2012, 115). Bei Männern ist das prägende Merkmal dagegen die Handlungsfähigkeit, die sich differenzieren lässt: 1. in Leistungsorientierung als kompetent, ehrgeizig und fokussiert; 2. in Rationalität als analytisch, logisch und objektiv; 3. in einem Hang zur Führung als durchsetzungsfähig, konsequent und dominant; und 4. in Eigenständigkeit als unabhängig, selbständig und entschlussfreudig. Die genannten Eigenschaften der Stereotype unterscheiden sich dabei nicht nur, sondern stehen sich auch gegensätzlich gegenüber, so dass bei Männern dasjenige fehlen soll, was bei Frauen vorherrscht (vgl. ebd., 115).

In abstrakter Form können die Stereotype nach den Dimensionen der „Wärme“ (geringes Bestreben zum Wettbewerb) und der „Kompetenz“ (Statusempfinden) eingeteilt werden (vgl. Fiske et al. 2002, 882). Das Konzept der „Wärme“ soll den sympathischen Eindruck einfangen, den jemand gewinnt, wenn er die Absichten einer anderen Person beurteilt. Das Konzept „Kompetenz“ bildet dagegen die emotionslose Fähigkeit ab, dasjenige auch zu erreichen, was gewollt wird (vgl. ebd., 879). Auf diese Weise wird die Wärme mit Sympathie und Weiblichkeit verbunden, die sich zugleich als gemeinschaftsbezogen, moralisch und sozial interaktiv präsentiert, während die Kompetenz mit Kälte und Männlichkeit gekoppelt ist, die fokussiert, durchsetzungsfähig und performativ erscheint (vgl. Ginal 2019, 137).

Die Geschlechtertypisierung ist ein Prozess, der bereits im Kleinkindalter einsetzt und zunächst zu einer sehr groben Typisierung führt, die dann durch Substereotype weiter konkretisiert wird (vgl. Eckes 1994, 56). Die Subtypisierung nutzt die Kategorisierung in Wärme (hoch/niedrig) und Kompetenz (hoch/niedrig) und gelangt zum paternalistischen (Kn, Wh), bewundernden (Kh, Wh), verachtenden (Kn, Wn) und neidvollen (Kh, Wn) Stereotyp. Besonders problematisch sind das paternalistische und das neidvolle Stereotyp, weil es das traditionelle Geschlechterbild im ersten Fall positiv und im zweiten Fall negativ konnotiert (vgl. Eckes 2010, 182f.). Dadurch werden kompetente Frauen als kühl und unsympathisch und feminine Männer als nicht kompetent ausgewiesen.

Die aufgeführten Geschlechtsunterschiede sind kulturübergreifend nachweisbar (vgl. Williams et al. 1999, 520; vgl. Eckes 2010, 179), aber die Streubreite innerhalb der Geschlechter ist sehr groß, so dass die geringen Unterschiede zwischen den Geschlechtern kaum ins Gewicht fallen (vgl. Steffens und Ebert 2016, 101). Deshalb wird gefordert, nicht von einem Geschlechterunterschied zu sprechen, sondern von einer großen Ähnlichkeit der Geschlechter (vgl. Connell 2013, 95f.).

Im langfristigen Vergleich von 1983 und 2014 fanden sich kaum Unterschiede in den Stereotypen (Kompetenz versus Gemeinschaft), Rollenverhalten, geschlechtsspezifischen Berufen oder körperlichen Merkmalen (vgl. Haines et al. 2016, 6), so dass sich die Stereotype inhaltlich über die Jahrzehnte hinweg kaum gewandelt haben. Männer werden weiterhin als handlungskompetenter und mit einer geringeren Gemeinschaftskompetenz eingeschätzt (vgl. Hentschel et al. 2019, 11), während Frauen geringere Führungskompetenzen und Durchsetzungsfähigkeiten haben sollen.

Da die Stereotype selbstverständlich auch für Ärzt*innen handlungsleitend sind, wundern die Entscheidungen zugunsten einiger Fachbereiche und zuungunsten der Karriere nicht, wie noch im Detail beschrieben wird. Eine Entscheidung gegen die Verhaltenserwartung, die durch das Stereotyp vorgeschrieben ist, wird üblicherweise sanktioniert und somit vermieden. Frauen mit „männlicher“ Attitüde wirken zum Beispiel barsch und gefühllos und auf sie wird üblicherweise mit Abneigung (Abscheu) reagiert. Ärztinnen, die sich nicht primär um ihre Kinder kümmern, entwickeln zwangsläufig Schuldgefühle und empfinden sich als „Rabenmütter“. Männer mit „weiblichen“ Attitüden werden dagegen als kümmerlich und untauglich angesehen und ihnen wird der Respekt abgesprochen (vgl. Heilman und Wallen 2010, 667), so dass ein „richtiger Arzt“ ist meistens operativ tätig ist.

4.2 Organisationelle Ebene

Im vorliegenden Kontext wird jedes einzelne Krankenhaus als Organisation angesehen (vgl. Wilkesmann 2009, 132). Krankenhäuser sind vergleichsweise isomorph aufgebaut, weil sie die sozialen und politischen Anforderungen in ähnlicher Weise erfolgreich erfüllen. Dem Konzept der „Isomorphie durch Zwang“ wird gefolgt, weil Normen, Gesetze (Gleichstellungsgesetz) oder betriebliche Vereinbarungen eine Umsetzung erzwingen und dabei den Interpretationsmöglichkeiten geringe und gerichtlich überprüfbare Grenzen setzen (vgl. Amstutz und Vöhringer 2018, 118). Die „Isomorphie durch Nachahmung“ zeigt sich bei den einheitlichen Versuchen, durch Teilzeitmodelle und bessere Kinderbetreuung den Konflikt zwischen Beruf und Familie zu entschärfen (vgl. ebd., 121). Im Sinne einer normativen Isomorphie wird in den einzelnen Berufszweigen durch klare Weiterbildungsordnungen oder Habilitationsordnungen genau festgelegt, welche Anforderungen an eine Facharztweiterbildung oder wissenschaftliche Karriere gestellt werden. Der Isomorphie-Gedanke des Institutionalismus wird durch dieselben Muster der horizontalen und vertikalen Segregation in allen Krankenhäusern bestätigt, die offensichtlich mit den gesellschaftlichen Gleichstellungserwartungen in ähnlicher Weise umgehen (vgl. ebd., 112).

Krankenhäuser erwecken nach außen den Eindruck, dass Geschlechterdifferenzen nicht mehr relevant sind, obgleich sie zugleich Regeln einhalten, die diese Differenzen reproduzieren (vgl. Funder und May 2014, 208). Möglicherweise verbergen geschlechtsindifferente Krankenhausstrukturen oder –prozesse lediglich vergeschlechtliche Substrukturen und reproduzieren dadurch unbemerkt eine ungerechtfertigte Geschlechterdifferenz (vgl. Amstutz et al. 2018a, 17). Möglicherweise ist eine Geschlechterdifferenz aber auch nicht direkt in den Krankenhäusern wirkmächtig, weil die geschlechtliche Arbeitsteilung im Privaten bereits bestimmte Präferenzen für Teilzeitarbeit oder gegen eine Karriere getriggert haben. Allerdings wird aber gerade in den Krankenhäusern über Karriere, Einkommen und Anerkennung entschieden (vgl. Funder 2018, 330).

Ob und inwieweit Geschlecht gezielt als Ressource oder Machtmittel auf der Mesoebene eingesetzt wird, um eine horizontale Segregation zu erreichen (vgl. Wetterer 2002, 171), ließe sich nur empirisch überprüfen (vgl. Gildemeister 2008, 143f.; vgl. Nentwich und Kelan 2014, 130), indem zum Beispiel nach der Funktionalität der Segregation gefragt werden würde. Prima vista sind keine funktionalen Vorteile erkennbar, denn vom Geschlecht hängt weder die Bezahlung ab noch ist eine Steigerung der Effizienz oder ein verminderter Ressourcenverbrauch gesichert. Es könnte aber sein, dass Ärztinnen nicht nur einen anderen (besseren) Umgang mit Patienten pflegen, sondern dass dieser Umgang auch eine Qualitätsverbesserung bewirken könnte, weil Ärztinnen nachweislich eine geringere Anzahl an Patienten pro Zeiteinheit behandeln (vgl. Reifferscheid und Kunz 1999, A2496) oder die Indikation zu einem operativen Eingriff am Auge deutlich später stellen als Ärzte (vgl. Weingessel et al. 2011, 272), was sich auf das Behandlungsergebnis günstiger auswirkt.

4.2.1 Diskriminierendes Verhalten

In allen Organisationen bilden sich Geschlechterkulturen, die sich auf die hierarchische Ordnung auswirken und dabei Begriffskombinationen wie „Weiblichkeit und Männlichkeit“ und „Unterordnung und Vorherrschaft“ verwenden (vgl. Nentwich und Kelan 2014, 127). Das Verhaltensrepertoire reicht vom „männlichen Traditionalismus“ mit einer hegemonialen heterosexuellen Männlichkeit, über den „betrieblichen Kollektivismus“ mit einer internen Leugnung von Ungleichheit und dem „normativen Individualismus“ mit einer aufgewerteten Diversität des Einzelnen bis zum „pragmatischen Utilitarismus“ mit einer strikt ökonomischen Ausrichtung und Unbeachtlichkeit der Geschlechter (vgl. Liebig 2013, 297 ff.). In den meisten Organisationskulturen regiert allerdings weiterhin eine bewusste oder unbewusste hegemonialer Männlichkeit (vgl. von Alemann 2017, 428), die auf tradierten Stereotypen beruht.8 Beim Feuerwehrwesen konnte Horwath (vgl. Horwath 2017, 142ff.) als Geschlechterkultur vier Orientierungstypen nachweisen: 1. Einen Traditionalismus mit sexualisierter Differenz, klarer Sphärentrennung und Exklusion von Frauen; 2. einen Paternalismus mit natürlich bestimmter Geschlechtsdifferenz, Gleichwertigkeit der Geschlechter und partieller Integration; 3. einen ambivalent-flexiblen Egalitarismus mit leistungsbezogener Differenz, Gleichbehandlung und selektiver Integration sowie 4. eine reflektierende Orientierung mit akzeptierter sozialer Differenz, Chancengleichheit und proaktiver Integration. Es wird unterstellt, dass sich die zweite, dritte und vierte Kultur auch im Krankenhaus nachweisen lassen würde, wobei die einzelnen Fachbereiche sich in ihren Ausprägungen unterscheiden.